看取り介護の定義とその役割

言葉の意味としては、医療的な治療やケアは含んでおらず、利用者さんが家族や友人と穏やかに最後の時間を過ごせるようにサポートする介護を意味します。看取り介護では、利用者さんへの身体的なケアだけでなく、利用者さんとそのご家族や周囲の人に対して、精神的なケアも行います。

基本的には日常的な介護を提供するのですが、利用者さんの些細な変化にも気にかけて最後のときまでしっかりサポートする必要があります。具体的にどのようなケアなのかを以下で解説します。

■身体面のケア

日常生活を支えている介護職員だからこそ気が付くような利用者さんの変化がある場合はご家族や医師にも共有をするようにしましょう。

■精神面のケア

また、漠然とした不安を聞いてあげるのも精神面のケアに繋がります。家族や友人の前では毅然とした態度で振る舞っている利用者さんも、実は不安を抱えていることもあるのです。

■ご家族へのサポート

また、看取りにかかる費用や、今後の手続き、死と向き合うことなど考えることも多いため、精神的な疲弊から体調不良に繋がってしまうことも多くあります。これらのサポートができるよう、ケアマネージャーやソーシャルワーカーなど、他職種とも連携して進めていくことが大切でしょう。

看取り介護・緩和ケア・ターミナルケア(終末期医療)の違い

■緩和ケアと看取り介護の違い

患者の生活の質(QOL:Quality of life)の向上を目的に適切なアセスメントを行い対応をすることで、苦しみを予防し、和らげる役割を果たすという点では看取り介護と同じです。

身体的な症状の緩和だけでなく、精神的なサポートにも繋がるという点も共通していると言えるでしょう。

一方で異なる点としては、緩和ケアは「終末期に近づいている」という点には関係がなく、「重篤な病気が発覚してから、状況に応じて必要なタイミングで行うケア」を意味するところです。

そのため、緩和ケアは基本的には病気の治療と並行して実施されます。

■ターミナルケア(終末期医療)と看取り介護の違い

ターミナルケアは医療的な処置を行い、看取り介護は医療的な行為ではなく入浴や排泄などの生活のケアを行うという点がターミナルケアと看取り介護との違いとなります。

看取りを行う場所とそれぞれのメリット・デメリット

ここからは、看取りが主に行われる医療機関・介護職・自宅の3つをそれぞれメリット・デメリットとあわせて紹介します。

■医療機関での看取り

メリットとデメリットは以下の通りです。

・在宅に比較し、緊急対応が行いやすい

・医療機関という環境では落ち着かないと感じる場合がある

・面会の人数や時間に制限がある場合がある

■介護施設での看取り

メリットとデメリットは以下の通りです。

・介護職員の温かいケアを受けることができる

・病院より面会が行いやすいことが多い

・病院と比較すると、医師や看護師の対応が限定的になる

■自宅での看取り

・家族や友人と残された時間を過ごせる

・他人の目を気にする必要がない

・専門的な医療ケアを受けることができない場合がある

・緊急時の対応方法など目線合わせをすべき事項が多い

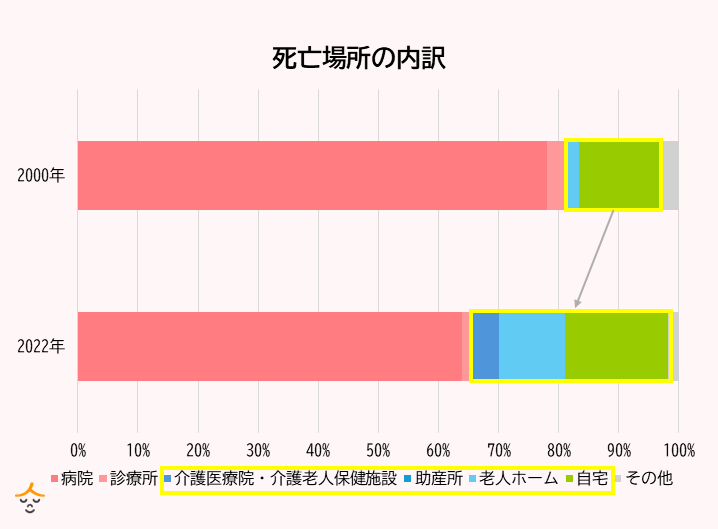

看取りの場所の割合と近年の変動について

ご本人やご家族も最後の時間を自宅で一緒に過ごしたいと希望されることも多いと言われています。

また国としても、超高齢社会を迎えている日本において病床の機能分化を明確とする医療体制を推進しており、病院では治療を行い、看取りは介護施設や在宅で行うようにと方針を示しています。

具体的には、看取りケアを行う介護事業所に対して、プラスの報酬を算定できるよう2006年の介護報酬改定の際に「看取り介護加算」という加算を追加しました。

このようなことから、看取りケアのニーズは介護サービス(介護施設や訪問介護)において拡大していると言えます。

看取り介護加算とは?

利用者さんが医学的に「回復の見込みがない」終末期と判断される状況であること・24時間体制の対応をおこなっていること・家族と連携をとっていることなどが算定の要件となっています。

そのため、あくまで延命治療はおこなわず、生活支援を主とする特別養護老人ホーム・特定施設(介護付き有料老人ホーム)入居者生活介護・グループホームが看取り介護加算の対象です。

■ 看取り介護加算(Ⅰ)と(Ⅱ)とは?

2.介護計画(看取り介護計画)を作成し、本人や家族等へ説明し、同意を得ている

3.看取りに関する医師、看護師、介護職員等が共同し、利用者の状態を、随時、本人や家族に説明し、同意を得て介護を実施している

4.看護師を1名以上配置し、看護職員の 24 時間連絡体制がある

5.看取りに関しての職員研修の実施を実施している

6.医師、看護職員、ケアマネジャー、介護職員などによる施設看取りへの協議と指針への適宜見直しの実施している

7.個室または静養室などの利用や配慮が可能

1.入所者に関し、配置医師と施設間で下記点の具体的な取り決めがあること(書面にて届け出ている)

・ 緊急事態が起きた場合の注意点や情報連携の方法

・曜日、時間帯別の連絡手段や診察依頼時間

2.複数名の配置医師がいる、または協力関係にある医療機関の医師が、必要な際に 24 時間対応できること(書面にて届出ている)

3.看護体制加算(Ⅱ)を算定していること

出典:東京都 東京都 「暮らしの場における看取り支援事業」 暮らしの場における看取り支援の手引き ~施設向け研修地域展開用テキスト~

看取り介護について知ることで、ご家族に適切なサポートができるようになります!

ここからは、実際の介護現場にも携わる脇先生から、看取り介護における心構えや大切なことを解説いただきます。

■執筆者/専門家

ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役 株式会社ゆりかご 代表取締役 茨城県訪問介護協議会 副会長 茨城県難病連絡協議会 委員 水戸在宅ケアネットワーク 世話人 茨城県介護支援専門員協会 水戸地区会幹事 茨城県訪問看護事業協議会 監事 水戸市地域包括支援センター運営協議会 委員 水戸市地域自立支援協議会全体会 委員 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科 在籍中 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員・FP2級

■看取り介護とはどのようなものだと思いますか?

・死が日常生活の中で意識されるようになったご本人やそのご家族の身体的苦痛や精神的苦痛を緩和・軽減すること

・本人がどのような状態になっていくとしても、人を幸せにする力があると本人も周りも思い続けられるように日常生活を支えていくこと

「看取り」と「介護」という言葉に分けてさらに詳しく見ていきましょう。

ー「看取り」とは生活を支援すること

この「近い将来」について、具体的な期間を定めている記述はあまり見受けられません。

似たような言葉に「終末期」という言葉がありますが、終末期を期間で決めることは必ずしも容易ではなく、また適当ではありませんと記述されています。また終末期の定義として全日本病院協会の終末期医療に関するガイドラインでは以下のように定められています。(※2)

2.患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること

3.患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること

これらより、看取りの「近い将来」とは、ご本人やそのご家族、そしてご本人に関係する医療従事者等が、ご本人の死が避けられない状況が近づいていると納得し、対応を考え始めた頃と考えることもできます。

そこには、ご本人やそのご家族の納得という言葉がありますが、死について納得するということは、非常にセンシティブな状況ですので、具体的な期間は定めることが適当ではないと考えます。

そして、その納得していくプロセスにも、精神的苦痛など様々な苦痛が伴います。よって、ご本人やそのご家族が、ご本人の死というものを日常生活を送るうえで、より具体的に意識し始めたときから看取り介護は始まっていくものだと思います。

(※1) 特別養護老人ホームにおける看取り介護指針・説明支援ツール(平成27年介護報酬改定対応版):公益社団法人 全国老人福祉施設協議会

(※2) 終末期医療に関するガイドライン~よりよい終末期を迎えるために~:公益社団法人 全日本病院協会

ー「人生の最期まで尊厳ある生活を支援すること」とは?

佐藤信人先生は著書「尊厳-あなたがいなければ、私はいない-」内で『尊厳とは人がもっている、人を幸せにする力(魂)とそれを認める力(魂)』と述べています。(※)

この言葉から、ご本人がどのような状況であっても、ご本人が人を幸せにする力を持っていると感じ、周りもそれを認めている状態こそが尊厳ある状態であるということができます。

死が近づいたとしても、生きている限り、その状態を保持し続けていると実感できるような支援が必要となります。

さらに、「生活を支援すること」と定義にはあるので、いわゆる「ターミナルケア」とは似て非なるものであるという認識を持たなくてはなりません。ターミナルケアは終末期医療におけるケアであり、医学的観点から見た終末期の医療的ケアが中心となるのに対して、看取りは、「生活を支援すること」です。

(※) 尊厳-あなたがいなければ、私はいない-:佐藤 信人著、ぱーそん書房 出版

ー「介護」も日常生活を軸としている

これらより看取り介護とは、

「死が日常生活の中で意識されるようになったご本人やそのご家族の身体的苦痛や精神的苦痛を緩和・軽減するとともに、ご本人がどのような状態になっていくとしても、ご本人には、人を幸せにする力があると自分も周りも思い続けられるように日常生活を支えていく支援」

と言い直すことができると考えます。

(※4) 仕事と介護の両立~介護離職を防ぐために~ よくあるお問い合わせ(事業主の方へ):厚生労働省

家族や周囲への支援にあたって大切な心構えや言葉遣いとは?

■ご家族が心情を話しやすい関係性をつくりましょう!

2.相手の心理状態に応じた声かけをしよう

アメリカの精神科医であるエリザベス・キューブラー=ロスは、著書「死ぬ瞬間」において、死にゆく人の心理過程を

「否認」⇒「怒り」⇒「取引」⇒「抑うつ」⇒「受容」

と述べています。

もちろん、すべての人がこの心理過程をたどるわけではありませんし、この順番通りにいくとも限りません。また、「受容」という過程にたどり着かない方もいらっしゃいます。

ただ、私は傾向としてこのような心理過程をたどる方がいらっしゃり、表出される表情や心情から、ご本人の心理過程が、どの段階にあるかの一定の目安にはなるものにはなると解釈しています。

この心理過程はいわゆるご本人の心理過程でもありますが、ご家族においても、似た心理過程をたどることが多いと感じます。看取り介護としてかかわり初めのとき、「その辛いお気持ち、わかります。」と共感したつもりで話したところ、「あなたに、私たちの気持ちの何がわかるの?」と怒られたエピソードを聞いたことがあります。

この心理状態は、ご家族が、ご本人の死が避けられない状態になってしまったことに対して、信じられない、そんなはずはないと受け止めきれていない状態であるにもかかわらず、他者からわかると言われることで、受け入れられない、受け入れたくない現実を、受け入れてしまっていることへの悲しみが原因であると考えます。

そのご家族の心理状況がどういう状態にあるのかを想像せずに安易な言葉かけをしてしまうと、このような失敗に陥ってしまいます。

ー状況に応じて声かけをしましょう!

ご家族の言動や表情を確認したときに「否認」の心理過程になっているとすれば、「この状況を認めたくはないですよね。」と声かけすればご家族は怒らないでしょう。

また、「怒り」の心理過程であれば「この辛い現実、なぜ私たちが、と許せない気持ちになるのは当然だと感じます。」と声掛けをしてみるなど、心理過程に応じた声掛けを意識することが大切です。

つまり、心構えで大切なことは「支援者自身の気持ちを伝えるのではなく、ご家族の気持ちを教えていただけるように関わる」ことだと考えます。基本的な心理過程を理解した上で、実際にどのような心理状態かは、ご家族の表情や言葉、行動などから想像するしかないのですが、少しでも心情を語っていただけるようなコミュニケーションを意識してみましょう。具体的には、ご家族が支援者に話しやすい関係性を作ることから始めましょう。

■この人になら話せると思っていただく関係性づくりに必要なこととは?

2.身だしなみを整えよう

3.言葉遣いを意識しよう

■1.自分自身を客観的に知る自己覚知をおこなおう

例えば私のことを例に挙げると、自分では怒っていないときでも「怖い」と思われることがあります。それは表情や態度が原因だとわかりました。よって、支援中は、なるべく口角をあげること、眉間にしわを寄せないこと、同じ目線の高さに合わせるなどを意識しながら支援するようにしています。

このように自分の癖や表情が相手にどのように映っているかを、職場の同僚や知人から聞き取りを行うと良いと思います。

■2.身だしなみを整えよう

最近は多様性の時代ですので、ヘアスタイルやファッションについて、寛容な社会になってきました。しかし、私たちの仕事で、自分のスタイルを貫くには、それなりの覚悟が必要と自覚すべきです。

例えば、様々な活動により実績がある人は信用があります。介護業界でも第一線で活躍される方たちの中には、様々なファッションをされている方も多いです。その方たちには、信用があり、それを裏付ける実力があります。

たとえ金髪であったとしても、その実力で信頼をあっという間に得る力があります。そして、自己責任でやっているという覚悟があります。自由と責任はセットです。

現実的に金髪であれば、高齢者から第一印象としては、黒髪と比較した際に、悪くなる傾向があると思います。同じ失敗をしても、より低い評価になる可能性が高まるということも、わかったうえで行っているのです。

では、実績や誰にも負けないという支援に対しての覚悟が無い場合はどうすればよいでしょうか。私は、身だしなみは相手のために行う行為だと思います。相手が不快にならないように最大限の努力をすることは、看取り介護で関わる支援者にとって、最低限の取り組みだと考えます。

■3.言葉遣いを意識しよう

言葉遣いで注意を受けたことがある人は、ぜひ日常生活での何気ないときの考え方を一度見直すと良いと思います。マザーテレサは、思考は言葉に、言葉は行動に、行動は習慣に、習慣は性格に、性格は運命になると教えてくれています。ぜひ仕事でも仕事以外でも、自分自身の思考に気をつけることは大切です。

家族もチームの一員、情報共有しながら連携しましょう!

人が集まればチームになりますか?そうではありません。人の集合体を指す言葉としてグループがありますが、グループとチームは異なります。

1.達成すべき目標がある

2.メンバーに果たすべき役割が割り振られる

3.メンバーは互いに協力し、依存し合う

4.メンバーとそれ以外の境界が明瞭である

上記は、チームの定義となりますが一方でグループは「共通の目標がない集団」を意味します。

つまりチームで活動するということは、ご本人やご家族へのアプローチをチームとしてどのように関わっていくかという目標と計画があり、介護職としてのチームの中での役割が何かを理解し、必要に応じて情報共有しながら、看取り介護のチームメンバーは誰なのかをしっかりと確認しながら、支援していく必要があります。

ご家族は、支援される側にも立ちますが、看取り介護チームの中では、ご本人を支援する側にも立つこともあります。支援者はご家族の強みを活かし、ご家族だからできるご本人の全人的苦痛の緩和、軽減のための役割を与えつつも、ご家族の悲しみや葛藤などに対してのケアをしていく必要があります。

最後に:看取り介護のポイントは日常的な介護にもつながっている!

日々行っている介護業務をきちんと行っている方は、全く恐れる必要はなく、今まで通り、真摯にご利用者様やそのご家族に向き合っていけばよいのです。逆を言えば、看取り介護で自信を持てないときは看取りではない、日常的な介護業務で支援者としての言動や身だしなみ、コミュニケーションを意識することから始めると良いと思います。

そこに、看取り介護ならではの視点として、死にゆく人の心理過程や、全人的苦痛(トータルペイン)という概念を理解し、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を熟読しておくことなどが大切です。

全人的苦痛とは、身体的苦痛・精神的苦痛に加え、仕事上の問題や家庭内の問題、経済的な問題などを含めた社会的苦痛、人生の意味、死の恐怖、価値観の変化に伴うスピリチュアルペインなどを総称したものをいいます。この全人的苦痛の概念を理解し、全人的苦痛を緩和、軽減するために日常生活上でできることを、みんなで考えていく必要があります。

ぜひご本人とご家族にとって、残された時間が少しでも良い時間となるように、関わっていってもらいたいと願います。

■あわせて読みたい記事

認知症の高齢者の最期とは?認知症が与える影響と、介護職として心がけることを解説します。 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/739【回答者:伊藤 浩一】認知症を特別視せず、自然に接する

介護における接遇マナー&コミュニケーションスキルを解説します! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/973介護業界で働くうえで、必要となるマナーやコミュニケーションスキルを専門家が解説します。利用者の方に対するマナーはもちろん、職場の方・利用者のご家族など様々な方に対して接する際のポイントを押さえましょう。【執筆者:羽吹 さゆり】

ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役

株式会社ゆりかご 代表取締役

茨城県訪問介護協議会 副会長

茨城県難病連絡協議会 委員

水戸在宅ケアネットワーク 世話人

茨城県介護支援専門員協会 水戸地区会幹事

茨城県訪問看護事業協議会 監事

水戸市地域包括支援センター運営協議会 委員

水戸市地域自立支援協議会全体会 委員

介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科修了(福祉マネジメント修士)

聖路加国際大学看護リカレント課程 認知症看護認定看護師課程 在籍中

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員・FP2級