本日のお悩み:ヒヤリハットとは?報告書の書き方も知りたい!

そもそもヒヤリハットとはどのような事案を指すのでしょうか。

また、ヒヤリハット報告書の書き方も教えてください。

ヒヤリハットとは?介護現場での理解と実践

■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

事故(アクシデント)とヒヤリハット(インシデント)の境界は、現場で働く方々にとって判断が難しいことも多く、戸惑いが生じる場面も少なくありません。実際、どこからが事故で、どこまでがヒヤリハットなのかという点は、事案によっても異なり、明確な線引きが難しいことがあります。

そこで今回は、ヒヤリハットに特化した内容をお届けします。より分かりやすく、現場で実践しやすいように、ヒヤリハットの基本的な考え方から、実際の記録方法までを丁寧にご説明いたします。

ヒヤリハットは大きな事故を防ぐ「気づき」の第一歩

これは非常に重要な疑問であり、介護職員にとってはしっかりと理解を深めておきたい内容だと思います。特に介護現場では、多くのタスクを抱えながら業務をこなすことが多く、その場の対応に集中するあまり、「普段であれば気付いたのに」といったように、気づきの視野が狭まってしまう可能性もあります。

そこで今回は、私自身の体験も交えながら、日々の業務の中で気づきを深めるためのヒントとして、ヒヤリハットの意味や重要性、そして報告書の書き方について改めてお伝えしたいと思います。

ヒヤリハットとは?

この考え方は、アメリカのハインリッヒ氏が提唱した「1:29:300の法則」に基づいています。この法則では、重大な事故1件の背後には29件の軽微な事故、そして300件ものヒヤリハットが存在するとされています。つまり、ヒヤリハットを放置せず、いかに気づき、拾い上げ、組織として共有・対策していけるかが、介護事故ゼロへの第一歩となるのです。

事故の多くは、予見できる兆候を見逃した結果として起こると言われています。その兆候に気づけるかどうかが「気づく力(=リスク予見力)」であり、これは介護職員としての利用者さんへの安全配慮義務の一環でもあります。ここから、気づく力について詳しく説明します。

※参照:厚生労働省 ヒヤリハット活動でリスクアセスメント

ヒヤリハットを放置しないために必要な「気づく力」

■気づく力1:環境からの予見

例えば、床に水滴があったり、車椅子のタイヤの空気圧が不足していてブレーキが甘くなっている状態、ベッドの高さがご本人に合っていない、ナースコールが手の届かない位置にあるなど、日常の中に潜むリスクに目を向けることが重要です。

■気づきの視点

・利用者さんの動きをシミュレーションする視点を持つ

■気づく力2:認知機能による予見

例えば、認知症の方がひとりで立ち上がろうとしたり、自分の居室とトイレを間違えて歩き出したり、「トイレに行きたい」と頻繁に訴える場合など、認知機能の変化が行動に現れることがあります。これらの行動には注意が必要です。

ただし、声のかけ方によってはスピーチロックになってしまう可能性もあるので、配慮した声かけを行いましょう。

■気づきの視点

→日常の状態を把握しているか?

・「なんとなく違和感」を感じたら立ち止まって観察する

→すぐに予防を講じることも大切ですが、ご利用者が次にどのような行動をされるのかを観察して待つという姿勢も、自立支援の視点としては重要です。

■気づく力3:使用している自助具などの予見

例えば、杖を逆に持って歩こうとしている、入れ歯が合っておらず誤嚥リスクが高い状態、コールボタンが手の届かない位置にあるなど、道具の不適切な使用が事故につながる可能性があります。

■気づきの視点

・「使えているか」ではなく「安全に使えているか」に注目する

【専門家の実体験】具体的なヒヤリハット事例

■事例1:車椅子のブレーキが未解除のまま移乗介助

幸い、転倒には至りませんでしたが、ブレーキの未確認は重大事故につながる典型的なヒヤリハットです。

■事例2:水分補給を促すも、義歯が外れていて飲み込みそうに(※夏季の例)

誤嚥には至りませんでしたが、こうした「ちょっとした気づき」がなければ、命に関わる事故になっていた可能性もあります。

■事例3:居室の冷房が故障しており室温が34度超に

利用者さんは自らナースコールで訴えることが難しい方だったため、早期に気づけなければ熱中症リスクは極めて高かったでしょう。

「普段と変わらない」と思われる日常の現場には、実は数々のヒヤリハットが潜んでいます。そのため、日々の現場は「気づく力」を高めるトレーニングの場でもあると考えています。常に意識できるか?予見できるか?予防できるか?これらの視点が求められるのです。

ヒヤリハット報告書の目的と役割

報告書の主な目的は、以下の4点です。

2.原因分析を通して、再発防止策を講じること

3.現場の小さな“気づき”を、施設全体の安全文化へとつなげること

4.他の職員の気づきの眼を間接的に体験することで、自身の気づきの力として「気づきの引き出し」を増やすこと

「事故にならなかったから報告しなくていい」ではなく、「あのとき気づけたから、何も起きなかった」という事例こそ、未来の利用者さんと職員の安全を守る「宝」となります。

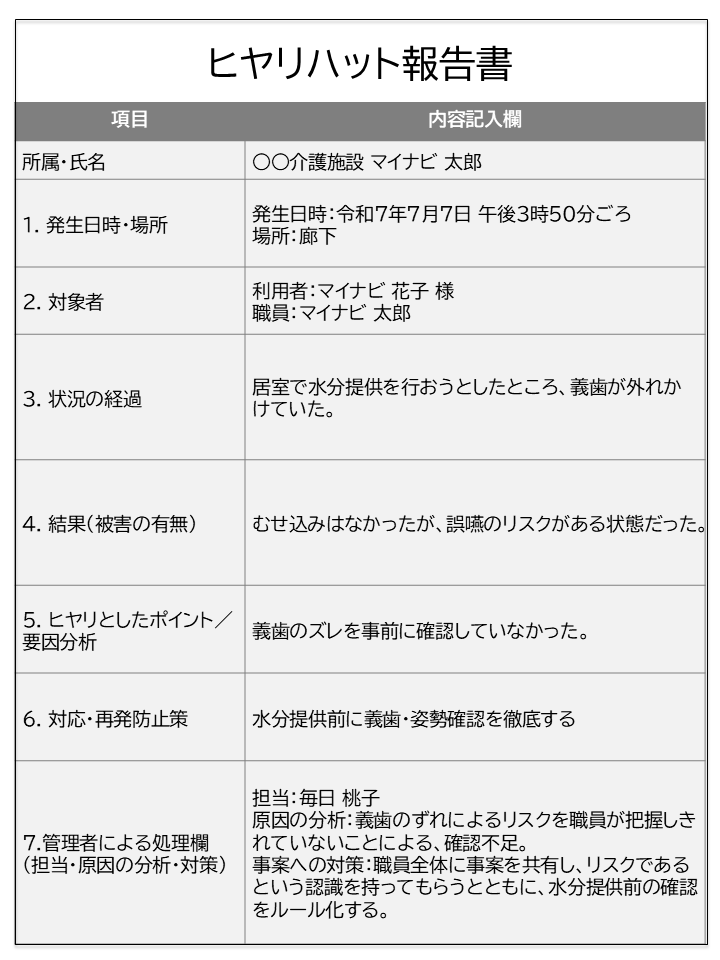

ヒヤリハット報告書の書き方(基本構成)

事故報告書のように詳細な記述は求められず、より多くのヒヤリハットを集めるためには、簡易的な形式が望ましいとされています。

2.対象者

3.状況の経過

4. 結果(被害の有無)

5.ヒヤリとしたポイント・要因分析

6.対応・再発防止策

※参照:厚生労働省 ヒヤリ・ハットで仲間を守ろう!

■1.発生日時・場所

(例:令和○年○月○日 午後3時ごろ/ユニット名・廊下)

■2.対象者

※イニシャルでは第三者が確認しづらいため、実名で記すことが望ましいとされています。

■3.状況の経過

(例:「居室で水分提供を行おうとしたところ、義歯が外れかけていた」)

■4. 結果(被害の有無)

(例:「むせ込みはなかったが、誤嚥のリスクがある状態だった」)

■5.ヒヤリとしたポイント・要因分析

(例:「利用者さんの義歯のズレを事前に確認していなかった」)

■6.対応・再発防止策

(例:「今後は水分提供前に、義歯・姿勢確認を徹底する。歯科受診の必要性について、多職種で検討する」)

最後に:ヒヤリハットは「未来の事故防止」への贈り物

報告書を書いて終わりではなく、その対策が周知されているか、履行されているか、そして対策後の振り返りも非常に重要です。ヒヤリハットの積み重ねが、重大事故の防止につながり、職員一人ひとりの安心、働きやすさ、そして利用者さんの安全・尊厳の保持へと繋がっていきます。 現場で感じた「小さな違和感」や「直感的な不安」こそ、最も貴重な情報です。たとえ新人であっても、ベテランであっても、その「気づき」は現場全体にとって宝物です。感じたことは声に出し、報告という形で共有していってくださいね。 今後も、利用者さんにとってより安心できるケア環境を、一緒につくっていきましょう。

■あわせて読みたい記事

介護のリスクマネジメントとは? 介護事故の事例や対応方法を解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1190[2024年9月更新] 介護現場では、常に転倒や誤飲などの事故が起こるリスクがあるため、施設全体でリスクを把握し、事故を防ぐための対策を講じる必要があります。介護事故の事例やリスクマネジメントの実践方法、事故が起こった場合の対応方法を解説します。【監修者/専門家:望月 太敦】

【介護職必見!】介護施設での、転倒や急変などの緊急時の対応で大切なこと | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/988[2025年1月31日更新]利用者さんの転倒や急変時に慌てず対応できるよう、事前に準備しておくとよい情報をまとめました。緊急時の対応や必要なバイタルサインの知識や観察のポイントなど専門家が解説します。【コラム:専門家・後藤 晴紀/ささえるラボ編集部】

介護施設の防災対策とは?避難訓練のポイントや日々備えたい災害備品などを解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/11772024年4月から介護施設を対象にBCP(業務継続計画)の策定が義務化されました。その中で自然災害発生時のガイドラインも作成が定められましたが、ノウハウがなく、作成方法に苦戦されている方も多いのではないでしょうか。この記事では、年2回は最低必須の避難訓練の実施方法や、施設が準備しておくべき常備品などについて解説します![執筆者/専門家:後藤 晴紀]

・けあぷろかれっじ 代表

・NPO法人JINZEM 監事

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士