■監修者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

そこで今回は、室内でできる脳トレやゲームの具体例を紹介します! また併せて、レクリエーションの目的や種類、盛り上げるコツ、実施するときの注意点といった基礎知識についても解説します。

そもそも高齢者向けレクリエーションとは?

高齢者向けレクリエーションが実施される頻度や内容は、施設の種類や事業所によって異なります。

例えば通所介護施設(デイサービス)は、利用者の機能訓練が主な目的なので、毎日のように何らかのレクリエーションが行われます。その種類は、ゲームやクイズ、体操、手芸、工作など多岐にわたります。

主に要介護度の高い高齢者が入居する特別養護老人ホーム(特養)では、簡単な脳トレ、車椅子やイスに座ったままでできる体操や手遊びが中心です。一方、自分で動ける元気な高齢者が入居する自立型の有料老人ホームでは、介護予防体操や音楽演奏のほか、将棋、囲碁、茶道のような利用者がこれまで趣味として親しんできた活動が多くなる傾向があります。

介護職が利用者の自宅を訪ねて身体介護や生活援助をする訪問介護では、基本的には高齢者向けレクリエーションを行うことはありません。

また、近年では、民間資格として「旅行介護士」という資格もできました。

要介護状態となった、高齢者の「行きたいところがあるのに声に出すことができなかった」「いつも行っていたあの楽しい外出や旅行を叶えてあげたい」「行きたいところに行かせてあげたい」という介護士の願いから生まれた資格で、休養を楽しむ、娯楽や活動に参加する観点からは、レクリエーションとしての1つの選択肢になると言えるでしょう。

高齢者レクの目的とメリット5選|QOLや身体機能の向上に効果あり!

2.他の利用者や介護職とのコミュニケーションが増える

3.身体機能を維持・向上させる

4.脳を活性化させる

5.生活リズムを整える

■1.生活の質(QOL)が向上し、楽しみ・生きがいになる

また、レクリエーションに参加をすることで得る「他者との交流」や「身体機能への刺激」はQOL(生活の質)の向上といった効果も期待できます。ただし、そうなるには、介護職の創意工夫や配慮が欠かせません。

■2.他の利用者や介護職とのコミュニケーションが増える

高齢になると自信の喪失や、聴力の低下などが原因で周囲とのコミュニケーション機会が減ってしまう方もいます。

高齢者向けレクリエーションでは、グループや大人数でいっしょの遊びをすることで、言葉を交わす頻度が自然に増えます。ゲームによってはチームワークが必要なものもあります。レクリエーションを通じてコミュニケーションが活性化すれば、施設全体のムードもよくなるでしょう。

■3.身体機能を維持・向上させる

体操や体を動かすゲームのレクリエーションで適度に体を動かせば、筋力低下を防いで身体機能を維持・向上させることにつながります。

また、心と身体は常につながっており、心に不調がない状態でも、身体機能が低下してしまうと、おのずと気力が低下してしまいますし、身体機能が保たれていても、気力が低下してしまえば、身体機能も低下してしまいます。 人は心と身体のバランスが重要なため、レクリエーションは身体のみではなく心(精神面)にもよい効果をもたらすと言えます。

■4.脳を活性化させる

■5.生活リズムを整える

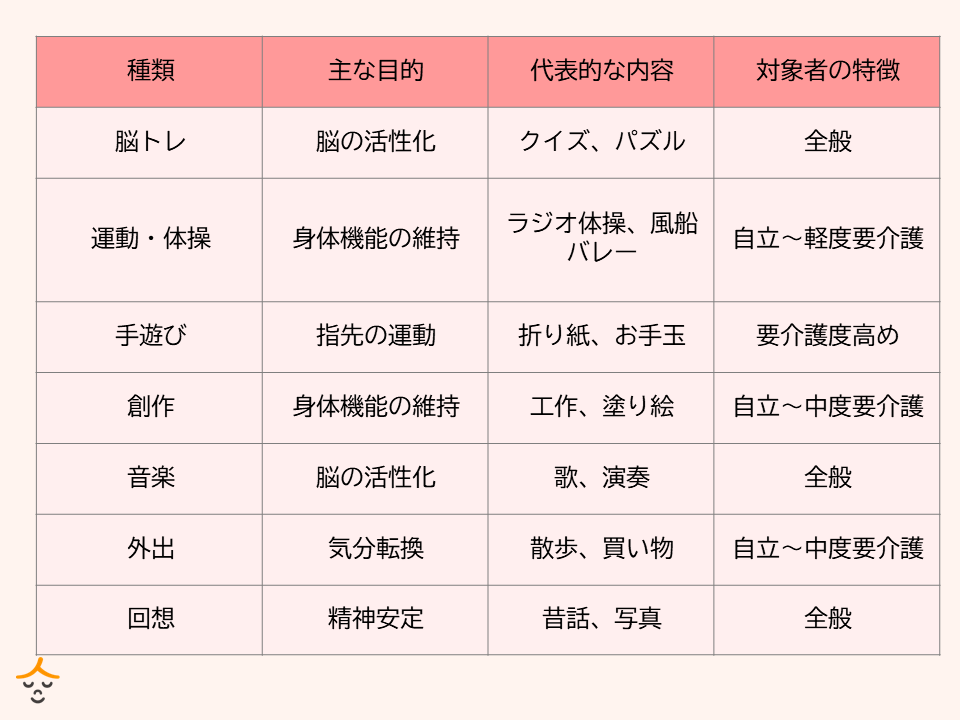

高齢者向けレクリエーションの種類7選|脳トレ・体操・創作など目的別に紹介!

では、次に主なレクリエーションの種類を紹介します。

■1.脳トレレクリエーション

代表的な脳トレレクリエーションは、クイズやパズル、伝言ゲームや連想ゲームといった定番ゲームです。テーブルゲームやホワイトボードゲームも脳トレの一種といえます。

脳トレ系のゲームをすると、脳の中でも日常生活だけでは使わない部分が刺激され、認知機能の維持や改善につながる可能性があります。どんな介護施設でも欠かせないレクリエーションのジャンルです。

■2.運動・体操レクリエーション

どの介護施設でも、身体機能の維持・向上のために、利用者が楽しみながら無理なく体を動かせるレクリエーションを取り入れています。

なかには、脳トレの要素と運動の要素を兼ね備えたレクリエーションもあります。

■3.手遊びレクリエーション

要介護度が高く、全身を動かすレクリエーションが難しい利用者でも、座ったままでできるのが特徴です。

■4.創作レクリエーション

脳を刺激するという点では脳トレと同じですが、創作系では同時に手や指先も動かす場面が多いため、身体機能の低下を防ぐ効果も期待できます。

■5.音楽レクリエーション

音楽を使ったレクリエーションは、利用者の感情を動かして脳を活性化させ、精神の安定や癒しをもたらしてくれます。

■6.外出レクリエーション

特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホームなどの入居型の介護施設では、お花見や紅葉狩り、コンサート、水族館、温泉地に出かけることもあります。

通所介護施設(デイサービス)では、基本的には、機能訓練を目的とした近隣への外出しか認められていません。お花見や温泉のような遠方への外出は娯楽目的と見なされるうえ、時間の大半を施設の外で過ごすことになり、通所介護サービスの範囲外となってしまうためです。

このように、施設の種類やご利用者の状態によっても選択できる外出レクリエーションが変わってきます。施設の範囲外やスタッフだけでは対応できないケースには、外部資源であるボランティアや旅行介護士等の有償サービスも活用するとよいと思います。

■7.回想レクリエーション

基本的な方法は、過去の写真や映像、音楽などを手がかりに、利用者に昔の記憶を思い出して話してもらうというものです。

回想して聞き手に伝わるように自分の言葉で話すことで、脳が活性化するだけでなく、精神が安定し、不安や孤独感が和らぐといわれています。

近年は、特に認知症予防の目的でレクリエーションとして取り入れられるようになっており、認知症の高齢者は、新しい記憶を覚えておくことはできなくても昔の記憶は鮮やかに残っていることが多く、回想法を用いると、いきいきとした情緒や自分の人生に対する自信を取り戻せる場合があります。

【保存版】大人数・室内OK!高齢者向けレクリエーション31選

ご利用者が飽きないよう、適当なタイミングで新しい企画を取り入れていく必要もあるでししょう。ネタ切れに悩まされている介護職の方はぜひ、下記を参考にしてみてください!

ここからは、介護施設の室内で実施することを前提に、大人数で楽しめて、しかも簡単なレクリエーションの具体例を紹介していきます。

道具なしでできるものや、大人数で盛り上がれるものなど様々ありますので、企画する際の参考にしてください。実際に行う場合は、必要に応じてアレンジやオリジナルのアイデアを加えてみてくださいね!

■【道具不要】簡単にできる高齢者向け室内レクリエーション3選

●1.制限つきしりとり

特に道具や材料が要らないのもポイントです。例えば、「3文字の単語」「食べ物」「世界の国々」「ニュースに出てくる言葉」といったルール(制限)を設け、それに沿って順番に単語を言ってもらいます。テーマによって難易度が変わってくるので、参加者の状態や興味に合わせて選びましょう。

●2.指先体操

手を開いたり閉じたりする「グーパー体操」、童謡のフレーズに合わせて指を動かす手遊びなど、さまざまな種類があります。まず担当の職員が書籍や動画を参考にマスターして、参加者にわかりやすく手の動かし方を伝えましょう。

・指離し体操

・指回し体操 など

●3.後出しじゃんけん

手を動かしながら適度な脳トレができます。最初に、職員が「じゃんけん」と言いながらグー・パー・チョキのいずれかを出して参加者全員に見せます。その後、「あいこで」「勝って(負けて)くださいね」などと指示を出し、職員の「ぽん」の掛け声で、参加者が一斉にグー・パー・チョキのいずれかを出します。

参加者の様子を見てテンポを調整しながら、疲れない程度に続けましょう。

■【脳トレ系】高齢者の認知機能を刺激するレクリエーション4選

●4.間違い探し

2枚のイラストを参加者全員が見える場所に貼り、間違いがわかった参加者に違う部分を言ってもらいます。季節感のあるイラストやニュースで話題になった事柄や物が描かれたイラストを選ぶと、より楽しんでもらえます。複雑なルール説明が不要な点が魅力です。

・2枚一組になった間違い探しのイラスト

インターネットで検索すれば、無料で間違い探し用のイラスト素材をダウンロードできるサイトが見つかります。素材付きの書籍も多数出版されています。絵を描くのが得意な人は、素材を自作してもよいかもしれません。同じ絵をコピーして2枚作り、それぞれに違う部分を描き込んでいくという方法で作ることができます。

●5.イントロクイズ

使用する曲は、童謡や歌謡曲が一般的です。参加者の年代に合わせて、過去に流行した曲を使うのもよいでしょう。曲を聴きながら昔を思い出すので、前出の回想法のような効果も期待できます。

・音源、CDプレイヤーなどの再生できる機械

●6.糸電話伝言ゲーム

伝言を一生懸命聞いて覚えようとするので、記憶力のトレーニングになります。うまく伝われば自信につながりますが、うまく伝わらずに最後の人が思わぬ内容の文章を言っても、笑いが起こって場が盛り上がるでしょう。

・糸電話(紙コップ2つとタコ糸で作成)

●7.ビンゴゲーム

参加者は、読み上げられた数字のマスを探して、塗りつぶす(または数字の部分をめくる)という作業に頭と指先を使うため、適度な脳トレになります。縦・横・斜めのいずれかの一列が揃ったら、「ビンゴ」と声を上げて挙手してもらいましょう。賞品を用意して早くビンゴになった順に贈呈すると、イベント感覚で楽しんでもらえます。

・100円ショップなどで用意したビンゴカード(手作りしてもOK)

■【テーブルゲーム】座ったままで楽しめる高齢者レクリエーション4選

次に、テーブルを活用して行うゲームを紹介します。一般的なテーブルの席数は4~8人程度のため、それよりも人数が多い場合は、グループに分けて実施するようにしましょう。

●8.トランプ(神経衰弱)

ただ、高齢の参加者には一般的なルールだと難しいこともあります。参加メンバーに応じて、カードの枚数を減らす、数字が違っても同じ色同士ならOKにするといったルール変更を加えましょう。通常サイズのカードでは見えにくい場合は、職員が大きめのカードを手作りしてもよいでしょう。

・トランプのカード

●9.魚釣りゲーム

高齢の男性には釣り経験者も多いので、話題が弾むきっかけになるかもしれません。集中力を鍛える脳トレになります。工作レクリエーションとして魚を作るところから参加者に体験してもらってもよいでしょう。

・厚紙

・サインペンや絵の具

・タコ糸

・針金製のクリップ(ゼムクリップなど)

・割り箸

・磁石

いずれも人数分をご用意ください。

●10.テーブル卓球

参加者はテーブルを囲んで座り、ティッシュ箱に利き手を差し込むように入れて、テーブル上でボールを打ち、ラリーを続けます。ラリーの目標回数を決めておくと集中して楽しめます。

・ティッシュペーパーの空き箱

・ゴムや布のボール

●11.紙コップで宝探し

そのうちの1個の中に宝を隠し、参加者に1個ずつ持ち上げて宝を見つけてもらいます。 宝は、ペットボトルのフタ、個包装のキャンディ、小さなオモチャなど、何でもかまいません。

2人1組のグループ対抗にして、宝を見つけるまでの早さを競うとよいでしょう。一度宝の有無を確かめたコップを覚えておく必要があるので、記憶力のトレーニングになります。

・紙コップ

・コップに隠す宝(ペットボトルのフタ、キャンディなど)

■【ホワイトボード活用】脳を刺激する高齢者レクリエーション6選

ここでは、定番のホワイトボードゲームを紹介します。いずれも、脳機能を適度に働かせることで脳を活性化させる効果が期待できます。

●12.文字並び替えゲーム

こぞいうれ → ◎れいぞうこ

りんき → ◎きりん

ソンコパ → ◎パソコン

みかちがも → ◎かがみもち

●13.ことわざクイズ

正解した人には、そのことわざの意味も聞いてみるとよいでしょう。日本には多種のことわざがあるので、無限にクイズを作ることができます。

禍を転じて〇と為す → ◎禍を転じて福と為す

人の〇も七十五日 → ◎人の噂も七十五日

能ある〇は爪を隠す → ◎能ある鷹は爪を隠す

魚心あれば〇心 → ◎魚心あれば水心

●14.計算ゲーム(虫食い計算)

参加者がどの程度計算が得意かを探りながら出題の難易度を変えていきましょう。

[繰り下がりなし] ○ー1=3、7ー○=4、9ー○=2 など

私から、ひとつ注意点があります。

多くの施設で実施されている計算プリントですが、スタッフの中には「脳トレ」になるし、「簡単だから」という理由で安易に「3+1」や「5−4」などの計算問題をご利用者に提供される場合があると思います。

そして、ご利用者もその問題が小学生の問題であり、簡単に解くことができる問題であると認識しています。

●ご利用者にとっては、苦痛を感じるかもしれない

しかし、いざ問題を解いてみようとすると、その簡単であるはずの問題が解けない現実に直面してしまうご利用者がいらっしゃいます。

その恐怖や恥ずかしさは、ご利用者に対して大きな苦痛しか与えません。その恐怖や恥ずかしさの記憶は強化され、忘れることがないかもしれません。

その結果、精神的にふさぎ込んでしまったり、スタッフさんとの信頼関係が崩れてしまう事にも繋がりかねませんので、取り扱いには十分に注意しましょう。

レクリエーションの時間はご利用者が楽しみ、笑顔が広がる時間でなくてはいけませんからね!

皆さんの事業所でも笑い声が絶えない時間となる為の参考になれば幸いです!

●15.都道府県クイズ

例えば「奈良県」であれば、「大仏」、「柿の葉寿司」、「平城京」といったヒントが考えられます。職員や参加者の出身地も入れておくと後で話題になり、コミュニケーション活性化にもつながります。

「桃太郎」「マスカット」「晴れの国」→ ◎岡山県

「暖かい」「マンゴー」 「地頭鶏」 → ◎宮崎県 など

●16.難読漢字クイズ

なかなか答えられないときは、職員がヒントを出してもよいでしょう。

「泥濘」 → ◎ぬかるみ

「海豚」 → ◎いるか

「海象」 → ◎セイウチ

「皮剥」 → ◎カワハギ

「一目瞭然」 → ◎いちもくりょうぜん など

●17.連想ゲーム

ホワイトボードがいっぱいになるまで続けるだけでも楽しめますが、既出の言葉を言ったら終わり、誰かがNGワードを言ったら終わりというようにルールを決めておいてもよいでしょう。参加者の様子を見てテーマやルールで難易度を調整しながら実践しましょう。

・コシがある

・つるっとしている

・小麦粉からできている など

「ケーキ」

・甘い

・クリームやチョコレート、チーズなど種類がある

・フルーツ など

準備が必要のない連想ゲームから、レクに地域性や独自性を生み出す方法をご紹介します。

連想ゲームは少しアレンジしてみると、ご利用者の意外な成育歴や想い出、地域性などを垣間見ることができるかもしれませんし、ケアに活かせるコミュニケーションとしても有効です!

●連想ゲームで話題を引き出すためには?

ひとつの言葉から連想できる言葉を順にあげていただき、ボードなどに記していくまでは同じですが、ここから、ひと工夫!

例えば、「祭り」や「夏休み」「花火」「かき氷」などのキーワードが出た際に、そのキーワードについての思い出を話していただくというものです。

ご利用者がご両親からしてもらった幼少期の思い出や、娘さんや息子さんにしてあげた思い出を話していただきましょう。スタッフもその想い出話で心が温まりますよ!

●連想ゲームをケアに活かそう!

その後に、スタッフさんから「美味しいですよね!食べたいですね!」「私も花火好きです!今度やりたいですね!」など、声をかけてみましょう。

ご利用者のリアクションを観察してみてください。

実際に思い出したことで、「やりたい!」という気持ちが大きくなっているかもしれません。

ぜひ、その想いを実際に行事やレクの一環として提供してみましょう。

もしかしたら、ご利用者さんの思い出の地へ外出レクが実現できるかもしれません!

■【体操・運動系】筋力維持に効果的な高齢者レクリエーション9選

●18.ラジオ体操

ラジオ体操第一、第二を通して6分ほどの間に、全身の幅広い部位を動かすことができるため、丁度よい機能訓練になり、血行も促進されます。立った状態、座った状態、どちらでも行える点も高齢者向けのレクリエーションとしてはぴったりです。

●19.リズム体操/歌体操

なかでも人気があるのが、童謡・歌謡曲などの歌や音楽に合わせてエアロビクスのように体を動かすリズム体操です。歌体操や音楽体操と呼ばれることもあります。

介護施設でこうした体操レクリエーションを実施する際には、外部から健康運動指導士、スポーツインストラクターなどの専門家を呼んで指導してもらうこともあります。

レクリエーション担当の介護職がリズム体操を実施する場合は、専門家が振り付けを考案した動画のDVDやWeb上に公開されている動画などを参考にしましょう。近年、多くの地方自治体は、各地域に伝わる民謡の歌詞に合わせたオリジナル体操を制作して、Webサイトで動画を紹介しています。そのような「ご当地体操」を取り入れるのも一案です。

●20.お手玉体操

腕を前に伸ばして、空中にお手玉を投げてキャッチする動きを繰り返したり、足でお手玉を挟んで上げ下げしたりする体操は、全身の筋力トレーニングになります。

・人数分のお手玉

●21.ボーリング

10本のピンを正三角形に配置し、適度な距離から参加者にボールを投げてもらい、倒れたピンの数を競います。立ったままでボールを転がせない場合は、足を使って蹴ってもかまいません。ゲームを楽しみながら、腕や脚の筋力を鍛えることができます。

・ボーリングセット(またはペットボトル10本とボール)

●22.ボール蹴り

真ん中にカゴや段ボール箱を置いてゴールに見立て、ボールを蹴り入れてシュートするという楽しみ方もあります。

・蹴りやすい大きさのゴムボール

・カゴ(または段ボール箱)

●23.棒サッカー

1チーム11人が一列にイスに座って相手チームと向き合い、自分のチームのゴールを目指して各自がボールを棒で打ちます。各チームのゴールは、列の両脇に設置します。ゴールにボールが入ると得点になります。試合時間は前半3分、後半3分で、1分のハーフタイムを挟むというのが基本ルールです。

介護施設でレクリエーションとして行う場合は、カゴや段ボールをゴールにし、棒は新聞紙やラップの芯で作ると手軽に楽しめます。

・人数分の棒

・ゴムボール

・ゴール用のカゴ(または段ボール箱)

●24.風船バレー

イスに座って円になり、風船を打ってパスし合い、ラリーを続けるだけで楽しめます。20回、30回と目標を設定するとより盛り上がるでしょう。真ん中をネットで仕切るか線を引いてコートを作り、2~3人のチーム対抗で試合をする方法もあります。参加人数や参加者の体の状態に適した楽しみ方を見つけましょう。

・風船

・音楽

レクリエーションを実施する際には、そのレクリエーションを実施するための目的や効果を意識して実施しましょう。やらされているだけの笑顔の無いレクリエーションには何の意味もありませんからね!

●風船バレーを行う際の工夫とは?

例えば、風船バレーであれば、上肢や肩関節の可動域や筋力維持に効果がありますよね。

普段の生活では、肩より上に手を伸ばす動作は少ないと思いますので、思い切り手を伸ばして頂くようにご説明をしています。

また、左右へ手を伸ばす動作も、普段は行わない動作ですよね。

このような動作は、便秘の解消にも期待が持てるかと思います。

また、盛り上げるために、カラオケ機器やCDで音楽を掛けたり、スタッフさんの笑顔や声量で盛り上げることは必須です!

熱中されると、あっという間に時間が過ぎてしまいますよ。

●25.お手玉ダーツ

簡単なルールは2通りあり、ご利用者さんの状態に応じてアレンジしながら実施するとよいでしょう。

●お手玉ダーツのアレンジルール1

スコアが記載されたボードを用意し、そこにお手玉を投げ入れていただく。

まさにダーツの矢をお手玉にし、スコアボードを床に置いたレクリエーションで、点数を競っていただきます。チーム戦も良し、個人戦も良しで楽しんでいただきます。

●お手玉ダーツのアレンジルール2

ターゲットとなるお手玉をスタッフが遠くへ投げ、そのターゲットに向けてお手玉をご利用者に投げて頂くゲームです。

相手チームのお手玉よりもターゲットに近いお手玉をカウントして、点数化して勝敗を決定します。

お手玉の代わりに、100円ショップなどで購入できる小さなボールで行っても良いと思います。この際、おひとりの持ち球を3個と決めておかれると、スムーズに進行ができると思います。

これは、「ボッチャ」や「ペタンク」をアレンジしたルールとなります!

・色が異なるお手玉(ボール)

●26.箸で豆つかみ

1分前後の制限時間を設け、時間内にいくつの豆をつかめたかを競いましょう。大豆は、針金製のクリップ(ゼムクリップなど)、おはじき、マカロニでも代用できます。

・大豆

・大豆を入れる大きめの皿

・大豆を移すための皿(参加人数分)

■【創作・音楽・外出】感性と交流を育む高齢者レクリエーション5選

●27.折り紙

レクリエーションとして折り紙を企画するときは、例えば季節の花や伝統行事をテーマにしたり、ごみ入れにできる箱、本のしおりといった実用性のあるものを選んだりと、参加者が「折ってみたい」「作ってみたい」と興味を持てるように趣向を凝らしましょう。

・夏におすすめ:アジサイの花、星、甚平

・秋におすすめ:もみじ、きのこ、イチョウ

・冬におすすめ:お餅、いちご、ゆきだるま など

●28.工作

アイデアは無数に考えられますが、介護施設のレクリエーションとしては、費用があまりかからず、簡単にできることが重要です。一般的な介護施設では、牛乳パック、トイレットペーパーの芯といった身近な廃材を使ったペン立てや小物入れ、鯉のぼりやひな人形、クリスマスリースといった季節のイベントの飾りなどがよく作られています。

ガーランド作り、うちわ作り など

●29.料理

あまりに調理工程が複雑だと苦手な人には難しく、失敗率も高くなるので、簡単なメニューが適しています。ホットプレートで焼けるお好み焼きやたこ焼き、焼きそばのほか、パンケーキやクレープ、わらび餅といったスイーツも人気のようです。みんなで会話をしながら料理を味わう時間も、料理レクリエーションの楽しみの1つです。

●30.カラオケ大会

好きな歌を歌うことは脳を活性化させますし、リフレッシュやストレス発散になります。カラオケ用の機器はレンタルも可能ですが、利用者がいつでもカラオケを楽しめるよう常備している施設もあります。

介護施設のカラオケ大会では、担当の職員も歌を披露する機会があるかもしれません。参加者に喜ばれそうな持ち歌を何曲か用意しておきましょう。

●31.オンライン観光

ただ、近年は感染症対策の影響で外出を控えたほうがよい時期もあります。そんななかで、オンラインで楽しめる体操やお笑い、音楽といったレクリエーションサービスを提供する企業が増えています。

なかでも注目したいのが、オンライン観光です。ガイドの解説を聞きながら観光スポットの景色や街並みの映像を鑑賞し、旅行気分を味わうことができます。プランによっては、レクリエーション開催の日時に合わせてその土地の料理やお菓子などが配達されるものもあります。外出が難しいときのレクリエーションの選択肢として覚えておきましょう。

【現場で使える】高齢者レクリエーションを盛り上げる7つのコツ|参加率UP&笑顔が広がる工夫

2.実施を周知する

3.ルールをわかりやすく説明する

4.かけ声や声かけでムードをつくる

5.職員が失敗して見せる

6.全員が参加できるようにする

7.臨機応変に対応する

■1.準備を徹底する

参加するご利用者についてリサーチすることも重要です。体の状態はもちろんですが、性格や趣味、経歴、出身地、苦手なことなども把握しておきましょう。

会話のきっかけになるうえ、レクリエーション中に適した役目を任せたり、嫌な思いをしないよう配慮したりといった対応もしやすくなります。

■2.実施を周知する

どんなレクリエーションを開催するのかをわかりやすく案内したポスターを掲示板に貼って、利用者にアピールしましょう。親しみやすいポップなデザインにする、レクリエーションのタイトルにひねりを加えるといった工夫も必要です。

日常の業務中に利用者と顔を合わせた際に「次のレクリエーションは〇〇ですよ。ぜひ参加してくださいね」と直接誘うのもよいでしょう。

■3.ルールをわかりやすく説明する

ゲーム系のレクリエーションを行う際には、必ず最初に、易しい言葉を使ってルールをしっかり説明しましょう。耳の聞こえづらい人にも聞こえやすいよう、ゆっくりとしたテンポで話すのもコツです。

■4.かけ声や声かけでムードをつくる

クイズで正解した人やゲームで勝利したチームはもちろん、それ以外の人にも、よくできている部分を見つけ、「フォームが決まっていますね」「今日は声が出ていますね」などとポジティブな声かけをして、モチベーションを高めましょう。

■5.職員が失敗して見せる

■6.全員が参加できるようにする

一部の人だけが盛り上がっても、溶け込めない人がいるのでは成功とはいえません。職員が参加者全員に目を配って、チーム分けの際にバランスを考えた構成にする、動作が遅れがちな人はサポートするといった工夫をしましょう。

■7.臨機応変に対応する

そんなときは、ルールの難易度が高そうであればその場でルールを変更する、飽きた様子や疲れた様子が見られたら、他のゲームに変更するなど、臨機応変に対応しましょう。予定通りの進行にこだわらず、参加者がリラックスして楽しんでいるかどうかを第一に考えることが大切です。

【介護職向け】高齢者レク実施時の注意点7つ|安全・尊重・無理のない進行のために

2.参加を強要しない

3.無理のない範囲で楽しんでもらう

4.安全面の確認をする

5.高齢者への敬意を忘れない

6.参加者に合わせた企画を考える

7.今後のために記録をつける

■1.得られる効果を伝える

準備と説明が十分かどうかによって、ご利用者がレクリエーションに積極的に主体的に参加していただけるかどうかが決まってくるためです。

また、それだけではなく、その説明のなかでしっかりと「得られる効果を説明する」ことが重要となります。得られる効果を説明することで、ご利用者の集中力を高めることができるためです。

例えば、脳科学の領域では、難しい計算問題を考えこみながら回答するより、ご利用者にあった簡単な計算を「スラスラ」答えていくほうが、脳が活性化することが科学的に証明されています。

ご利用者にお伝えするポイントとしては、「素早くスラスラ答えていくほうが、頭の体操になるんですよ」とお伝えすると、集中力が高まり、レクリエーションで得られる効果がより得やすくなります。

本文中でご紹介した風船バレーでも、「腕を上げて風船をはじいてくださいね!腕が上がりやすくなると、高いところの物が取りやすくなりますよー」「実は、腰やお腹の筋肉も使うので、便秘解消に有効ですよ」 など、実生活がより良くなれる効果をお伝えできると、積極的にご参加くださると思います。

二次的な効果としては、スタッフが何のためにレクリエーションを実施しているのか、目的が明確になることで、スタッフ自身の集中力も高まります。

■2.参加を強要しない

担当の職員が参加を促す声かけをするのはかまいませんが、強引に参加させてはいけません。また、レクリエーション中も無理強いは禁物です。例えばカラオケ大会で、本人が歌うのを嫌がっているのに「〇〇さんも歌ったんだから」と言って歌うことを強要することがないようにしましょう。

■3.無理のない範囲で楽しんでもらう

ゲームの時間は短めに設定し、参加者に疲れた様子が見られたら休憩を挟むか、早めに切り上げましょう。

■4.安全面の確認をする

周囲にぶつかったらケガをしそうなものがないかどうかも確認し、道具に硬いものや重いものを使わないようにします。また、レクリエーション中の利用者同士の距離が近すぎると腕や体がぶつかってケガをする危険があるので、両腕を十分に伸ばせる程度の距離を空けるようにしましょう。

■5.高齢者への敬意を忘れない

参加者がリラックスして楽しんでいれば過剰に気にすることはありませんが、子ども扱いするような言い方や命令口調は厳禁です。常に参加者を尊重し、敬意を持って接するようにしましょう。

■6.参加者に合わせた企画を考える

「高齢者はこういうレクリエーションが好きなはず」という思い込みは捨てて、利用者目線で企画を考えるようにしましょう。多様な個性を持つ利用者全員が100%満足する企画を立てるのは困難ですが、利用者の声に耳を傾けて、少しずつでも要望を取り入れていきましょう。

■7.今後のために記録をつける

次の企画の際にそうした点を改善すれば、より盛り上がる、みんなが楽しめるレクリエーションになるはずです。

介護職なのにレクリエーションが苦手な場合は?

■【苦手でも大丈夫】介護職がレクリエーションに自信を持つためのステップと選択肢

なかには、大勢の参加者の前で話すことや、かけ声をかけてその場を盛り上げていくことが苦手な人もいるでしょう。最初は苦手でも、経験を重ねるにつれて抵抗がなくなったり、うまくできるようになったりするものなので、まずは前向きにチャレンジしてみることが大切です。

また、先述したように、レクリエーションの目的や意味を知り説明できるようになることで、自信もついてくる可能性があります。

「やったことがない」ことには、否定的になったり、苦手意識が芽生えたりするかもしれませんが、「わからないことがわからない状態」から「知っている状態」になり、「できる状態」から「他者に伝えられる状態」になることで、苦手意識も吹き飛んでいますからね。

ぜひ、その身に着けていく工程も意識してみてください。

大切なことは、「経験すること」です。「やらない」という選択肢を選ばずに、挑戦していきましょう! 人前で堂々とレクリエーションを実施している先輩も、新人の頃や経験がなかった時には、苦手だったりするものですからね。

それでもどうしても向いていないと感じる場合は、レクリエーションのない訪問介護事業所に転職するという選択肢もあります。また、それ以外の介護施設でも、毎日のようにレクリエーションが行われるところもあれば、週に2、3回のところ、月に数回のところもあります。

これまでに勤めていた職場でレクリエーションが多くて大変だったという人は、転職活動の際にレクリエーションの実施頻度や内容を確認して、自分に合った事業所を選びましょう。

・やったことがない、わからないことがわからない状態

●STEP2:苦手意識が和らいでくる

・知っている状態、できる状態

●STEP3:苦手意識がなくなる

・他者に伝えられる状態

得意な人は「レクリエーション介護士」を目指す道も

「レクリエーション介護士」は、2014年に生まれた民間資格で、2級と1級があります。2級では高齢者とのコミュニケーション、企画の立て方、実行の仕方といったレクリエーションの基本を学び、1級では、目的に合わせたレクリエーションを計画するスキルや、参加者の状態に合わせたアレンジ方法など、レクリエーションリーダーとして活躍できる力を身につけます。

もちろん、レクリエーション介護士の資格を持っていなくてもレクリエーションを担当することはできますが、資格を取れば学んだ内容を実際の業務に生かせます。転職活動の際にもスキルの1つとしてアピールできるでしょう。

高齢者レクに関するよくある質問(FAQ)

■Q1. 高齢者レクリエーションは毎日やるべきですか?

■Q2.レクリエーションの時間はどれくらいが適性ですか?

■Q3.言語が異なる利用者さんがいる場合、レクはどのように工夫すればよいですか?

文化の違いなど、介護職側も学びを得る機会になるでしょう。

最後に:レクリエーションで利用者に健康と笑顔を

企画の内容はもちろん、レクリエーションの進め方や盛り上げ方も重要です。レクリエーションの時間をより多くの利用者に心から楽しんでもらえるよう、安全面に配慮しながら創意工夫を重ねましょう。

■マンガでまとめ♪

マンガ監修:望月太敦(公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長)

あわせて読みたい関連記事

認知症の人向けのレクリエーション26選! 効果や押さえておきたいポイントも解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1131レクリエーションは認知症の人にも好影響をもたらしますが、実施する際には認知症の人に適した内容を考える必要があります。認知症の人へのレクリエーションの効果や押さえたいポイント、具体的なレクリエーションのアイデアを紹介します。 【執筆者:ささえるラボ編集部】

高齢者向け脳トレゲーム25選! 脳トレの目的や実施時のポイントも解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1155介護施設で行われているゲームや計算問題など脳トレは、高齢者の脳を活性化して認知機能を鍛えるほか、認知症予防にもつながるといわれています。脳トレの目的や実施する際のポイントとともに、具体的なアイデアと方法を紹介します。【執筆者:ささえるラボ編集部】

冬におすすめのレク4選 座ってできる&寒くても大丈夫なものを紹介 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/937寒くて外出するのをためらいがちな冬、屋内で、座ってできるおススメレクを紹介します!(後藤 晴紀)

高齢者向け、レクで使えるおすすめ脳トレ4選! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/940毎日のレクリエーション、ネタが尽きた…とお困りの方は多いのではないでしょうか?この記事では、高齢者向け介護レクリエーションにおすすめな脳トレを4つご紹介します!

・けあぷろかれっじ 代表

・NPO法人JINZEM 監事

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士