「推し活」とは?

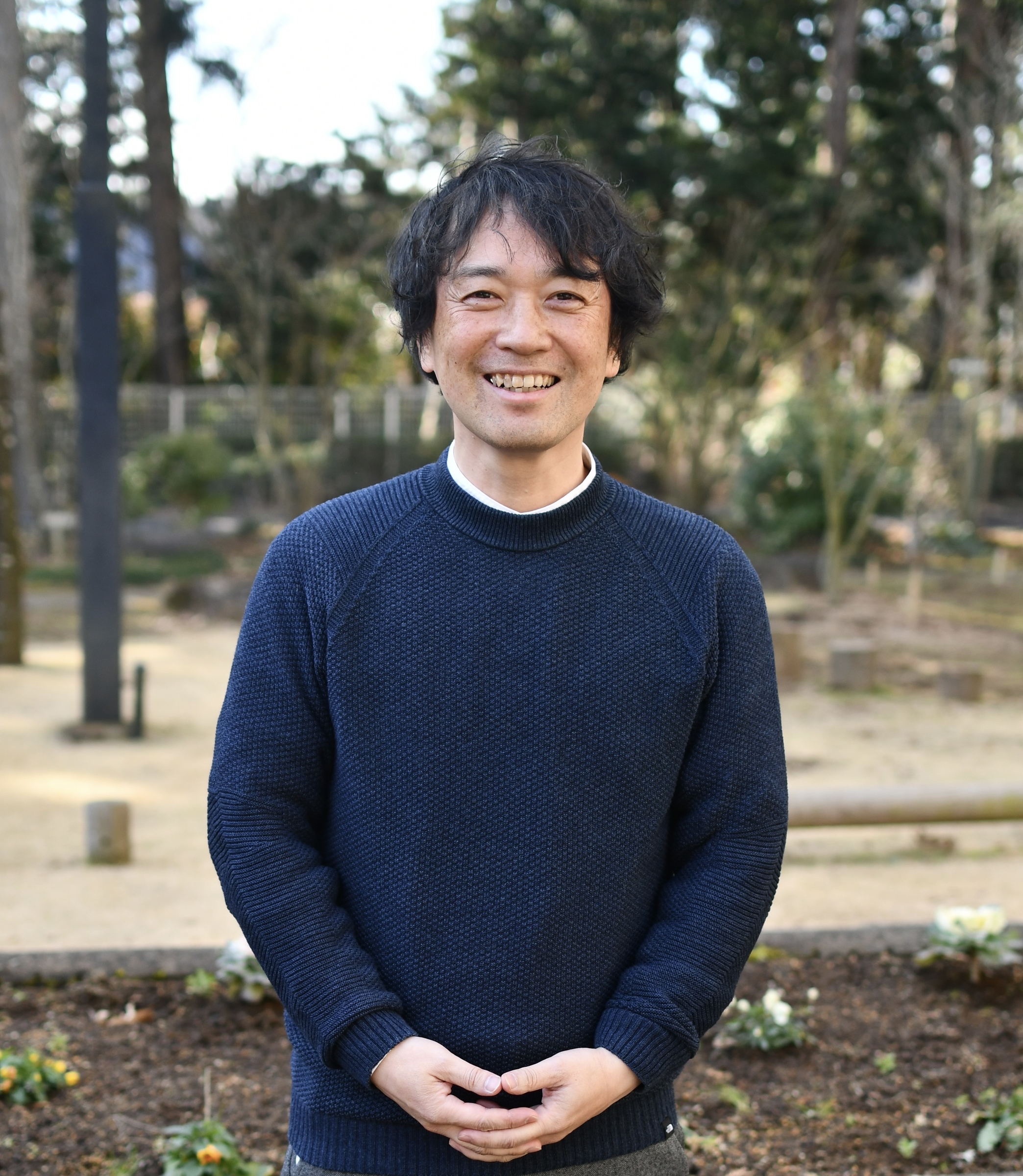

■執筆者/専門家

茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士

日本の推し文化には「成長を見守る」要素が強く、ファンは未完成な存在に心を寄せ、努力や変化を共に体験することに喜びを感じます。この「誰かを応援し、支えたい」という感覚は、人間に本能的に備わった気持ちであり、年齢を問わず大きな意味を持ちます。

ミドル世代に広がる推し活

「週末〇〇のコンサートにドームまで行った!」

「韓流ドラマを一気見した!」

「韓国行っちゃった!」

これらは心理学でいう「自己拡張(Self-expansion)」に該当します。新しい経験や知識、人間関係を通じて自己を広げようとする欲求です。

子育てが一段落し、家族に向けていたエネルギーの行き場を失ったとき、推しが新しい対象となり、日常に張り合いを生み出します。大変なシフト勤務や感情労働を乗り越える「ご褒美」としての推し活は、職員の回復力やモチベーションを支える重要な要素です。

高齢者にとっての推し活の意味

脳科学の研究では、他者を応援して勝利を喜ぶとき、人は自分のことのように報酬系が活性化するとされています(代理報酬:vicarious reward)。つまり、「推しを応援する喜び」には科学的な根拠があるのです。

■【専門家が見た】施設での実例

■実例1:地元バスケットボールチームの応援

点が入るたびに笑顔になり、周囲と喜びを共有する姿は、推し活の「応援の本能」を象徴していました。

■実例2:野球ファンの利用者さん

これは彼の「応援の記録帳」であり、生きがいそのもの。職員との会話のきっかけにもなり、関係性が深まりました。

高齢者の推し活がもたらす効果

・認知的効果:新しい情報を追うことで脳が刺激され、認知機能の維持に役立つ

・社会的効果:推しについて語ることで会話が広がり、孤独の軽減につながる

・身体的効果:イベントや観戦で外出機会が増え、自然と活動量が上がる

介護の現場で「推し活をどう支えるか」を考えることは、利用者さんのQOL(生活の質)向上に直結します。

介護の仕事は「日常の繰り返し」の中で疲労感を伴うことがあります。 しかし、利用者さんが推し活に夢中になる姿に触れることで、「人は誰かを応援することでこんなにも輝く」という実感を得られます。これは介護職員自身にとっても大きな学びであり、自分自身の生き方を支えるヒントになります。

介護の専門性は、単なるケアにとどまりません。環境の力をつくりだすことも介護の専門性の一つです。利用者さんが推しを見つけ、応援する喜びを持ち続けられるよう支援することも、たしかな介護の力なのです。

まとめ:高齢者にとっての推し活は「生きがいの再発見」

推しを持つことで、人は心を動かされ、生活に意味を見出します。施設の中でも、好きなチームや人物を応援する時間は、生きがいを再発見する大切な機会になります。

そして最後にお伝えしたいのは、「介護職員自身もぜひ推し活を楽しんでください。」

自分の好きなものに心をときめかせることは、心の安定につながります。その安定こそが、利用者さんに寄り添う良い介護サービスの源泉になるのです。

■あわせて読みたい記事

認知症の人向けのレクリエーション26選! 効果や押さえておきたいポイントも解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1131[2024年10月更新]レクリエーションは認知症の人にも好影響をもたらしますが、実施する際には認知症の人に適した内容を考える必要があります。認知症の人へのレクリエーションの効果や押さえたいポイント、具体的なレクリエーションのアイデアを紹介します。【執筆者:ささえるラボ編集部】

人生に疲れたと感じる理由と対処法5選!|セルフチェックリストで疲労度もチェック | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/987[2025年5月13日更新] なんとなく人生に疲れた、なぜか最近うまくいかないことが多い、そんな経験はありませんか?この記事では、人生に疲れた方にむけて、その理由や対処方法をご紹介します。1人で抱え込まず、周囲を頼ってみましょう。【コラム執筆者/専門家:伊藤 浩一】

茨城県介護福祉士会副会長

特別養護老人ホームもくせい施設長

いばらき中央福祉専門学校学校長代行

NPO法人 ちいきの学校 理事

介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)