本日のお悩み:認知症の親を入れる施設について

認知症の母でも入れる施設はありますか?

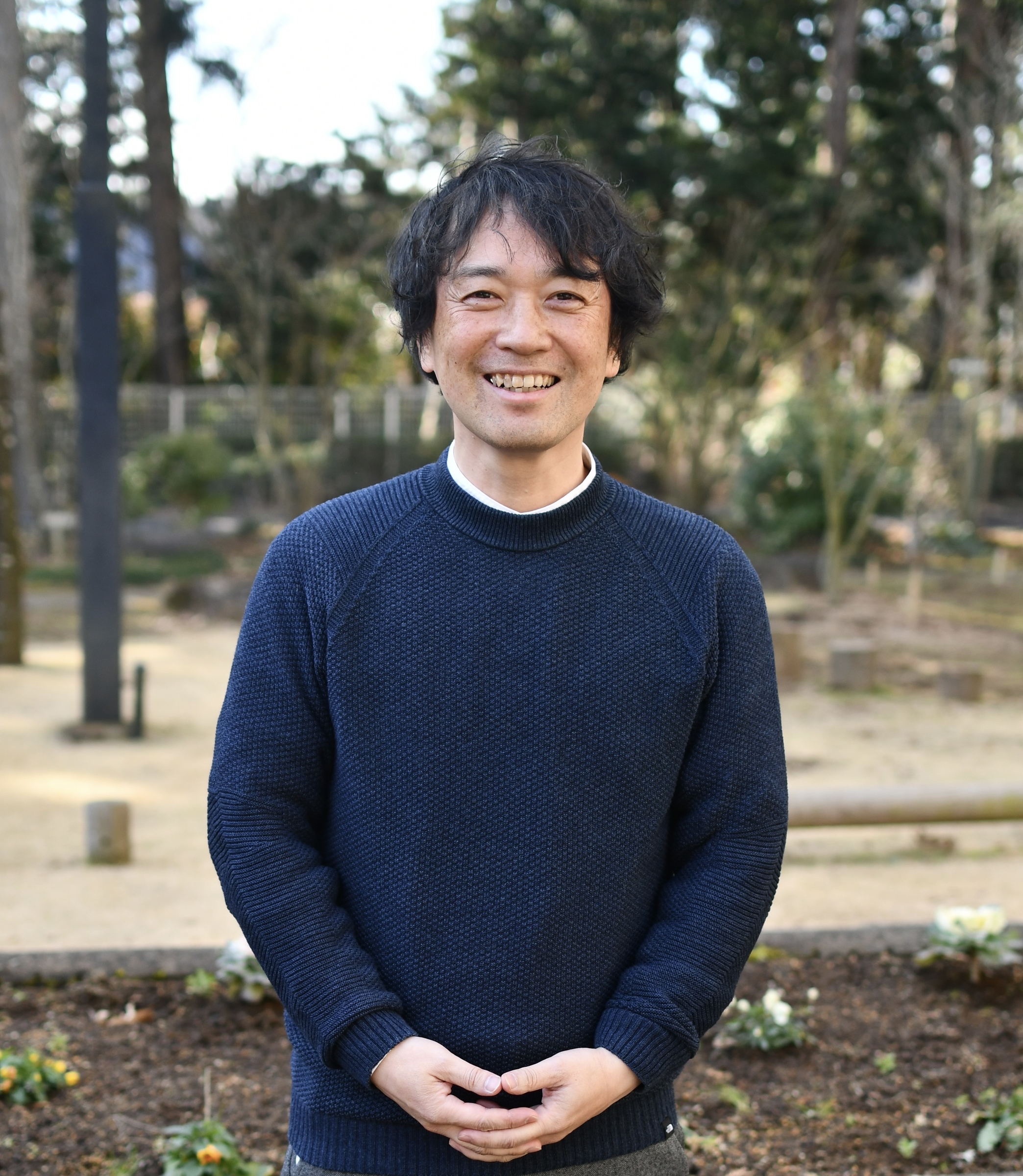

■解説者/専門家

資格:介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員

<経歴> 茨城県介護福祉士会副会長| 特別養護老人ホームもくせい施設長| いばらき中央福祉専門学校学校長代行| NPO法人 ちいきの学校 理事| 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント| <プロフィール> 介護福祉士として8年の現場を経験後、33歳で特別養護老人ホームの施設長に就任。現在まで、4カ所の特養の施設長を経験。また、介護福祉士養成校の経営に携わる観点から福祉人材の確保定着をライフワークと位置づけ「茨城から福祉で世界を元気にするプロジェクト(いばふく)」を法人の垣根を超えて横展開している。 令和元年にNPO法人ちいきの学校を設立。元気なシニアが中心となって多世代が笑顔で暮らす新しいちいきをつくることにもチャレンジしている。 20年で培った現場経験と教員経験、管理者経験を生かして、認知症ケアから組織やチームマネジメントの悩みなど幅広く対応する。

認知症のお母様をご自宅で介護されているとのこと。

詳しい状況がわからないので、想像にはなってしまいますが、「一緒に暮らしたい気持ちはあります」との文面からお母様を想い、「できる限り住み慣れた環境での生活を」と一生懸命に介護されてきたことが伝わってきます。

認知症の方の施設選択のポイントを解説いたします。

お役立ていただけますと幸いです。

認知症の家族を施設に入れるタイミング

タイミングは様々ありますが、大きく分けると次の2点です。

2.認知症が進んで介護者がいないと不安や危険を感じるとき

■1.介護者が精神面・生活面において限界を感じたとき

そのため、以下のような状況になったら施設にいれることを検討してみてください。

・介護と仕事などの両立が難しく、介護を継続すると経済的に厳しい状況になることが推測されるとき

・介護者の体調面に影響が出てきたとき

少しでも負担や不調を感じたら、施設や地域包括センターなど第三者に相談をしてみるだけでも何か変わるかもしれません。

無理はしすぎず、施設への入居=介護の放置ではなく、よりよい生活環境を提供するための策と考えるようにしましょう。

■2.認知症が進んで介護者がいないと不安や危険を感じるとき

しかし、認知症が進行すると判断能力が低下し、事故や事件に巻き込まれる可能性もあります。さらには、徘徊や幻覚など家族だけでなく近所の人など、周囲の方にも大きな負担をかける可能性もあります。

そのような状況になると、認知症の本人も十分な環境で介護を受けられなくなってしまいます。

適切なケアを行うために、認知症対応のプロがいる施設への入居も検討しましょう。

認知症の方でも入れる4つの介護施設

2.有料老人ホーム

3.グループホーム

4.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

■1.特別養護老人ホーム(特養)

介護度が高い人が多く入居しているため、認知症の進行度が高く、日常生活にも大きく影響を及ぼしている方などは、この施設が検討対象にはいるでしょう。

一方で、公的機関のため事務手続きに多くの時間を要したり、介護度が高くないと入居ができなかったりと懸念点もあります。

今すぐ、入所を希望している場合は他のサービス形態の施設も並行して見学できると安心でしょう。

■2.有料老人ホーム

一方で、特養と異なる点として、医療関係者(看護師など)が常駐している施設が多いことや、レクリエーションなどの娯楽、リハビリテーション用の施設が充実していることなどが挙げられます。その分、特養と比較すると費用もかかります。

■3.グループホーム

1人で過ごす個室と、グループでレクリエーションなどを楽しむ場に分かれているため、周囲の人との関わりも持ちつつ、介護を受けることができます。また、地域密着型サービスであるため住み慣れた土地から離れることなく、入所ができるのもメリットです。

■4.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

一方で、特養などと比較すると24時間体制での見守りがあるわけではないので、介護者が常にいないと不安な状況という理由で施設への入所を検討している場合は、支援体制等を確認する必要があります。

施設のご提案として、グループホームはいかがでしょうか?

■ポイント!グループホームは認知症に特化している

また1ユニットの定員は5人以上9人以下との規定があります。

ですが、比較的2ユニット18人程度で運営している施設が多いようです。

このように1ユニットの定員が少ないのは同ユニットの入居者が家族のように過ごせるよう配慮しているためです。

また、認知症の方は、中核症状である記憶障害、判断力の低下等により情報処理力も低下するため、広いホールではなく家庭のリビングに近い環境で過ごせる人数(=グループ)が適当であるため、ユニットの人数を規定しているということになります。

そして、グループホームの管理者は、3年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了したものが常勤専従でいることも条件となっています。

これが、グループホームが認知症に特化している根拠と言えます。 ちなみに厚生労働省の定める研修は、都道府県が運営しており、現場実習もあるなどしっかりしたものとなっています。

認知症の家族のための施設選びに必要な準備

大まかな特徴などはつかめましたが、実際に数多くの施設から1つ選ぶとなったときに、何を基準に決めていくのがよいのでしょうか。施設選びをする際に準備しておきたいことを解説します。

・次に要介護認定の有無を確認しましょう

・ご本人と話し合いましょう

■まずは認知症の度合いを把握しましょう

厚生労働省では、認知症の度合いを計る基準として「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(以下、日常生活自立度)」を定めており、日常生活自立度は、ⅠからMの5ランクに分類されます。

※細分化されたものを加えると9ランク

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している状況です。

●ランクⅡ

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状況です。

具体的には、たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等(家庭外)、または、服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応などひとりで留守番ができない等(家庭内)の状況が考えられます。

●ランクⅢ

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする状況です。

具体的には、着替え、食事、排便・排尿が上手にできない、時間がかかる。

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行動等になります。

●ランクⅣ

日常生活に支障を来すような症状・行動(具体例はランクⅢと同様)や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状況です。

●ランクM

著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状況です。

出典:厚生労働省 認知症高齢者の日常生活自立度

上記、5ランクを紹介しました。今回いただいた質問者様のお母様は、「これ以上、自宅での生活は厳しい」とのことですから、ランクⅡからⅢであると想像いたします。

■次に要介護認定の有無を確認しましょう

介護施設を利用するには、要介護認定を受けていることが必要です。

お住まいの市町村より認定調査員が伺い、お母様の状況を調査し、介護認定審査会にて介護度が決定されます。質問者さんのお母様の場合、認知症の日常生活自立度ランクⅡ以上が想定できるため、要介護度1以上の介護度が予測されます。

■ご本人と話し合いましょう

もちろん、認知症の進行度が高く、判断能力に不安がある場合もあると思いますが、周囲の家族だけで決めてしまうと、その不満や不安からさらに症状が進行してしまう可能性もあります。

どのような環境で介護を受けたいかであったり、誰に介護をされたいかなど、望んでいる状態を聞いてみることは必要でしょう。

また、施設への入居を勧めると、ご本人が反対する場合もあります。その際は、「しっかりとした環境でよい介護を受けてほしい」など家族の想いを丁寧に伝えるようにしましょう。

介護施設を選ぶ際のポイント

ポイントをおさえた施設選びをおこないましょう!

2.家庭的な雰囲気を有しているかどうか?

3.地域社会と連携を図っているかどうか?

4.施設見学・体験入居はイメージ通りかどうか?

■1.お母様が生活してきたご自宅の環境に近いかどうか?

・使い慣れた洋服、家具、小物などを持参することを勧めてくれる

そのような施設はおすすめです。

なぜなら、人間は生活をするうえで、リラックスすることが非常に重要だからです。

また認知症の方は、前述した記憶障害などにより、私たちよりも緊張状態で生活しているため、特にリラックスできるかどうかを重要視する必要があります。

例えばですが、ご質問者さんは、外泊先のホテルなどでも特に違和感なく過ごせるタイプでしょうか?

私は、お恥ずかしながら外泊先のホテルで用意されている部屋着ではリラックスできないので、必ず自宅でいつも着ている部屋着を持参しています。

慣れない場所でリラックスするためには自分が普段から好んでいる、または、使い慣れている洋服や物、家具を身近に置いておくことが効果的だと言われています。

また、外泊先から自宅に帰ったときは「やっぱり自宅がよい」とホッとすることはないでしょうか? 少しでもお部屋や生活環境が住み慣れた自宅の雰囲気に近いと、認知症の方も施設に慣れやすくなるでしょう。

■2.家庭的な雰囲気を有しているかどうか?

特に着目したいポイントとしては、照明の色や床、壁などの色です。

商業施設に行くと、いつも明るく白い照明が施設内を照らしているかと思います。あれは購買意欲を掻き立てるために使用されています。しかし、生活をする施設において照明が明るく白いものだといかがでしょうか。

おそらく大半の人が落ち着いて過ごすことはできないはずです。

同様に、床や壁の色が派手な場合も、基本的には落ち着いて過ごすことができません。視覚的な情報も安心感や落ち着きに繋がりますので、施設見学をする際はこのあたりのポイントも是非確認してみてください。

■3.地域社会と連携を図っているかどうか?

人とのつながりをできる限り断つことなく、介護施設への入所が進められるとよいでしょう。

先日、古民家を活用し、認知症当事者の皆様と地域の高齢者の皆様が共同で昼食をつくるイベントを開催いたしました。その際、このイベントを知った近所のグループホームの管理者さんが入居者の方を連れてきてくださったんです。

参加した入居者の方は「久々に外へ出て地域の皆さんとお話ができて楽しかった。また参加したい。」との感想をお話ししてくださいました。

■4.施設見学・体験入居はイメージ通りかどうか?

この際に、施設のホームページやパンフレットで見ていたものと比較しイメージ通りかどうかを確認してみてください。イメージ以上であったのであれば、その施設に決めてもよいと思いますし、イメージと何か異なったのであれば、その何かを埋めることができる施設探しが必要です。

実際の雰囲気に触れ、後悔のない施設選びを行いましょう。

まとめ:ご本人の気持ちも尊重しつつ決めましょう!

さまざまな施設形態について紹介をさせていただきました。個人的には認知症の方の対応に強いグループホームを選択することがおすすめです。

ただ、もっとも大切にしてほしいのは、「ご本人がどうされたいか?」です。

ご質問者さんは、お母様の想いにしっかり寄り添っていらっしゃることが想像できます。よい施設が見つかるといいですね。

ご参考になれば幸いです。

■あわせて読みたい記事

認知症でひとり歩きのある利用者さんが、コロナに感染!高齢者施設でできそうな対応策3つ【執筆者/専門家:古畑 佑奈】 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/753[2024年5月更新]認知症によるひとり歩きがある利用者さん。そのような利用者さんがコロナウイルスなどの感染症に罹った場合、感染拡大を最小限におさえるために施設ではどのような対応ができるでしょうか?専門家の先生に解説していただきます!

認知症による暴力・ハラスメントへの対応方法とは?【 回答者/専門家:伊達 伸一弁護士・ 古畑 佑奈先生】 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/370(2024年5月更新)「利用者さんからの暴力」介護職に携わる人の多くが直接的に関わったり、目撃したりしたことがあるのではないでしょうか。さらに、利用者さんからのという点で対応方法にもお困りでは…本日は法的な視点で弁護士の伊達先生に、介護職の視点で古畑先生に説明していただきます!【回答者/専門家:伊達 伸一・ 古畑 佑奈】

茨城県介護福祉士会副会長

特別養護老人ホームもくせい施設長

いばらき中央福祉専門学校学校長代行

NPO法人 ちいきの学校 理事

介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)