本日のお悩み:介護勉強会のネタがない

おすすめの勉強会ネタやテーマを教えてください。

【介護の研修・勉強会】おすすめネタ12選を紹介します

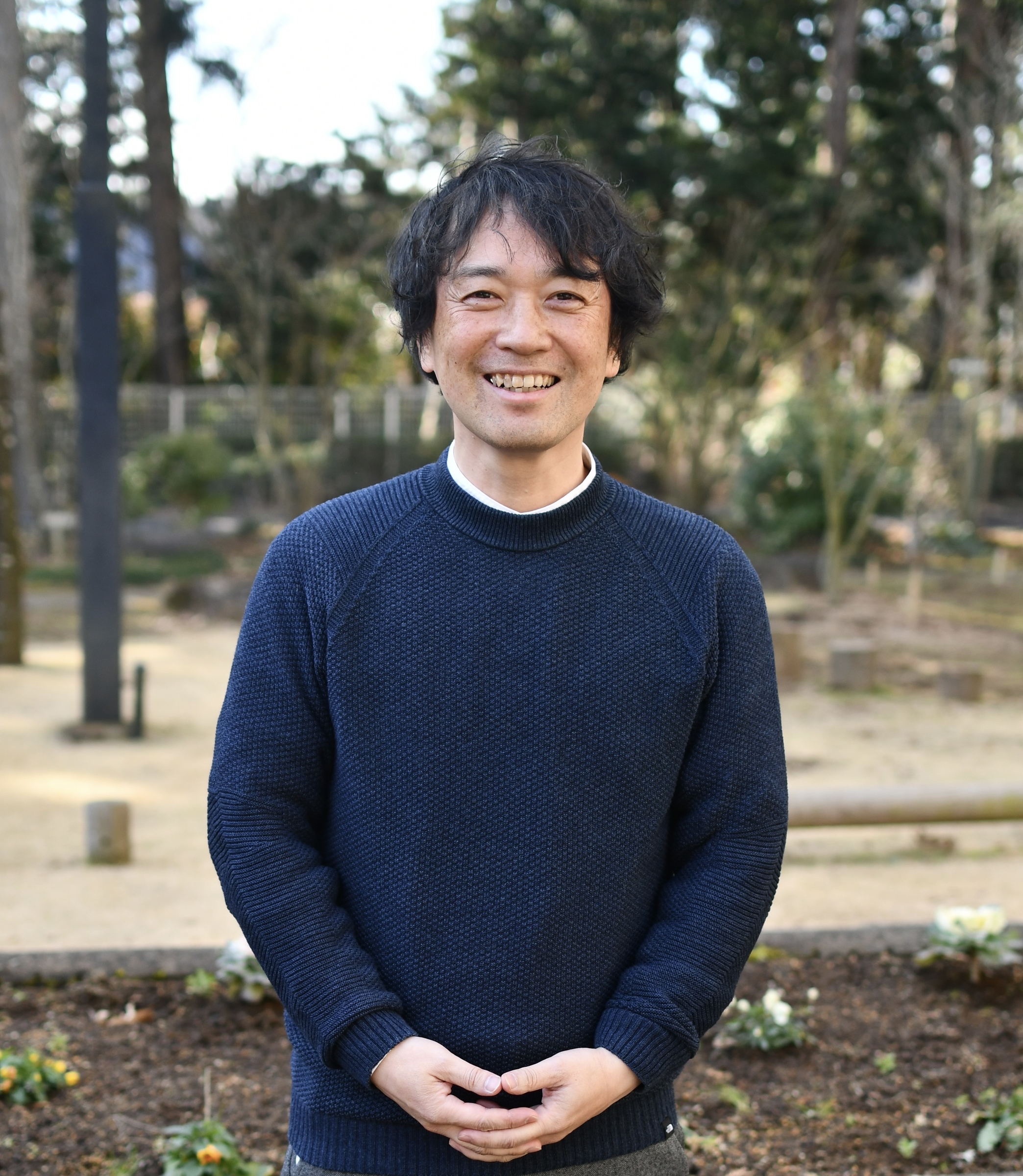

■執筆者/専門家

経歴▶福岡福祉向上委員会 代表 ▶プロフィール 外資系コンピューター会社の営業、父親が営む会社の経営見習いを経て、2002年に35歳で福祉の世界に入り、14年間で2つの社会福祉法人の経営に携わる。 新規事業立ち上げ・組織づくり・職員育成・労働環境改善を行い、職員の労働満足度を向上させ、離職率の劇的低下を実現する。

ネタが尽きたとありますが、介護に係る学びは無尽蔵です。「さらに広く・さらに深く」と考えればいくらでもありますので、おすすめの勉強会ネタを紹介します。

■一般的に取り上げられやすい、介護の勉強会ネタ 9選!

以下は、サービス種別により、必要研修項目としても挙げられていますが、ただ単に、「定められているから、1年に1回やりました。」ではなく、実践を意識して、企画するといいですね。

2. ケアプランの理解

3. リスク管理・感染症対策

4. 接遇・コンプライアンス

5. 虐待防止・身体拘束

6. ボディメカニクスへの理解

7. 介護制度に関する最新アップデート

8. 地域との連携について

9. 効率的に介護記録を書くコツ

■1.認知症への理解

以下に並べる項目は介護をするうえで必ず知っておきたいものです。丁寧にゆっくり学んでいきましょう。

・コミュニケーション

・生活環境づくり

・アセスメント方法

・医学的アプローチ

・非薬物的介入

■2.ケアプランの理解

押さえたいポイントは以下の通りです。

・自立支援について

・介護支援専門員の役割

・ニーズの理解

・効果的なアセスメント

・ケアプランにあわせた記録の書き方

■3.リスク管理・感染症対策

リスク管理や感染症対策の勉強会は、座学ではなく、実際の場面にあわせたシミュレーションを行うことをおすすめします。

たとえば、感染症対策において実際にレッドゾーン(感染症検査の陽性者療養ゾーン)とグリーンゾーン(非感染ゾーン)に分けてのゾーニングを行ってみるなどがよいと思います。

■4.接遇・コンプライアンス

いまだに、悲しくなるような言葉遣いやふるまいがみられる介護事業所も少なくありません。

接遇に関しては、座学での言葉遣いやマナー、コンプライアンスの確認ももちろん、ビデオを撮って、日常の状態を確認してみるのも効果的です。当たり前にできると思っている接遇を、定期的に勉強会で再確認することで初心を思い出すきっかけになります。

■5.虐待・身体拘束の防止

勉強会において確認したい事項は以下の通りです。

・身体拘束禁止について

・不適切なケアの要因

・実際に虐待等の防止に取り組む手順

■6.ボディメカニクスへの理解

これらを把握しておくと、介護における負担の軽減に繋がり、身体的負担を理由とする離職の減少にも繋げられることが期待できます。

■7. 介護制度に関する最新アップデート

適切な情報のアップデートをおこなうことで、法令違反によるトラブルの防止にも繋がります。

■8.地域との連携について

適切に地域全体で介護をおこなっていくために、地域連携に関する研修を行ってみるのも良いでしょう。また、施設の職員だけでなく、地元のお医者様や地域包括支援センターなどと協力した勉強会ができるとより質の高い学びを得ることができます。

■9.効率的に介護記録を書くコツ

勉強会として、書き方のポイントや、上手に書けている職員さんを事例として紹介することなどで、施設全体の介護記録の質が高まるでしょう。

■実践的な内容以外で、おすすめの勉強会ネタ3選!

11.ストレスケア

12.アンガーマネジメント

■10.職員同士のコミュニケーション

この研修の良いところは、研修後に参加者の職員同士の距離がぐっと縮まることです。「最近、みんな疲れているようだな」と感じたときに行うのが効果的です。

また、近年では「コーチング研修」を導入している企業も多く見られます。コーチング研修とは一方的なコミュニケーションになることを防ぎ、思いを言語化し、人に伝える力を養うための研修です。一方的な会話ではなく、相手の気持ちを知りながら対話ができることで、職員間はもちろん、利用者さんとのコミュニケーションの質向上にも繋げられるでしょう。

■11.ストレスケア

そのような方々のためにも、ストレスケアに関する勉強会は重要でしょう。ストレスケアの勉強会によって期待できる効果は、以下の通りです。

・しんどいのは、自分だけではないという安心感を得られる

・想いを仲間と共有し、心を解き放つ解放感を感じられる

ストレスのケアを少しでも行えるだけで、従業員活力の向上に繋がり、その活力が利用者さんの活力にも繋がるのではないでしょうか。

■12.アンガーマネジメント

そのような場合に備えて、アンガーマネジメントの学びを行っておけると、心が穏やかになる気がします。アンガーマネジメントの勉強会でおすすめの内容は以下の通りです。

・「~すべき」という固定概念からの脱却

・「6秒ルール」(腹が立ったときに6秒我慢してみる方法)

アンガーマネジメントを理解しておくことで、怒りの感情が湧いた際にも、自身のコントロールに繋げることができます。また、職場全体でマネジメントができるようになると、雰囲気の良化も期待できるでしょう。

効果的な介護勉強会の進め方やコツ

しかし、せっかく勉強会を開いても、それが効果的なものでなければ、実施者の自己満足や、ただの時間の無駄遣いに繋がってしまいます。 そのため、ここからは、勉強会を行ううえで押さえておきたい進め方やコツを紹介します。

■1.双方向型の勉強会にする

たとえば、解説をしたあとに「なぜ○○だと思いますか?」や「どうしてそう考えたのですか?」と「なぜ」や「どうして」を用いながら深堀りをおこなうと、参加者の理解も深めながら進められます。

また、グループワークや実技などを取り入れることも有効的です。実際に体験をしたり発言したりすることで、頭だけでなく体でインプットすることができます。

■2.振り返りを行う

振り返りで期待できることは主に2つあります。

1つは、「参加者の理解度向上」です。中学や高校での勉強と同じく、復習を行うことで、内容の定着に繋がったり、自身の理解できなかったところを明確にできたりと、次の学習に活かせるポイントを知ることができます。

2つ目は、「勉強会の質の向上」です。振り返りを行うのは参加者だけではなく実施した側も振り返りを行う必要があります。勉強会後、参加者にアンケートをとり、参加した感想や満足度を確認し、それをもとに振り返りを行います。次回の勉強会を、よりよくするために、何を改善するのかであったり、どのようなコンテンツを取り入れるのかであったりを検討しましょう。

■3.参加者のニーズを事前に把握する

介護の研修・勉強会を実施する目的を考えることで、すべき勉強会のネタが見えてくる

目的を確認することで、必然と勉強会で実施したいネタも見えてくると思います。実際の現場に携わる伊藤先生に、勉強会の目的を解説いただきます。

■執筆者/専門家

経歴▶茨城県介護福祉士会副会長/ 特別養護老人ホームもくせい施設長/ いばらき中央福祉専門学校学校長代行/ NPO法人 ちいきの学校 理事/ 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

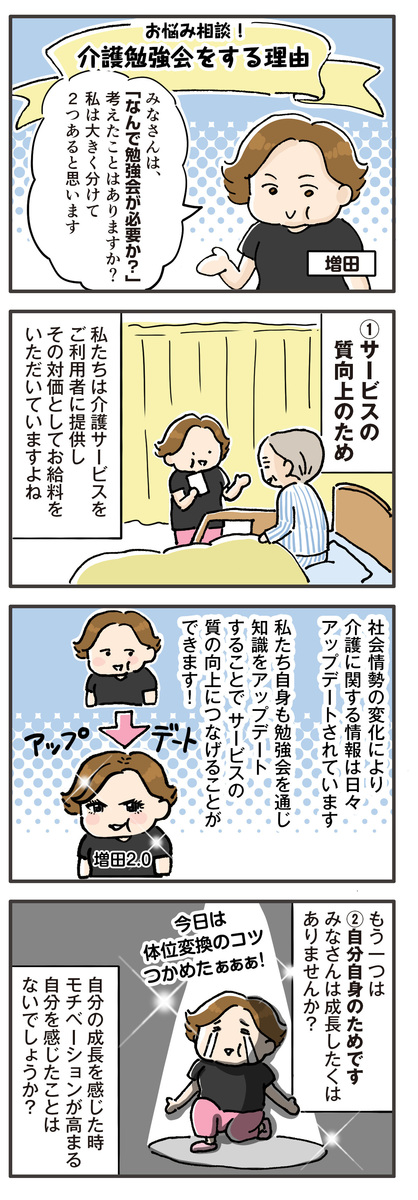

■勉強会を行う目的とは

2.自分自身の知識を増やし、様々なスキルの定着

3.モチベーションの向上

4.人材確保と退職率の減少

■1.介護サービスの質の向上

社会情勢の変化応じて、知識や法律は、定期的にアップデートされていますので、私たち自身も勉強会を通じ、知識をインプットしながらサービスの質向上に常に努める必要があります。

■2.自分自身の知識を増やし、様々なスキルの定着

他人を変えることは難しいですが、自分を変えることは意識次第でいくらでも可能です。 悩んでいることや辛いと感じることが仕事である場合、それを解決する方法を学び、そして自分に変化をもたらすことは自己の成長に繋がります。

ー伊藤先生が成長を感じた実体験エピソード

-

私が新人のとき、大きな悩みがありました。

それは同期のA君に比べて、介護技術が未熟だったことです。 できない自分に悩み、焦り、不安でいっぱいになりました。

そんなとき、上司から「メンタルヘルスの研修に参加しては」とアドバイスをもらいアドラー心理学の課題の分離を知りました。 また、人と比べている自分を客観視することで、人と比べるより、「いま・ここ・自分」に集中することを学び、本当に楽になりました。 研修に行っていなかったら思い詰めて、辞めてたかもしれませんね。

勉強会によってこのような人材を組織で育成できれば、自ずと組織風土も良くなりサービスの質も高まると思います。 職員が笑顔でないと利用者さんは笑顔になれません。

自信が困っていること、組織として困っていることなどから課題を見つけることで、学ぶべき勉強会のネタが見つかるかもしれません。

■3.モチベーションの向上

モチベーションを高めることで業務の効率アップや、生産性向上も期待できるでしょう。

■4.人材確保と退職率の減少

そして、それらは働くことに対する活力にも繋がるため、退職率を減少させることができ、貴重な人材確保も行えるでしょう。長く働いてくれる職員さんが増えることで、その分、施設としての知識量やスキルも高まります。

介護の研修・勉強会の開催方法

■外部講師に依頼する

そのようなときは、外部講師にお願いすることも1つの方法です。

講師派遣については、各都道府県の介護労働安定センターさんなどがコーディネートしてくださります。組織の課題をヒヤリングしてくれて、オーダーメイドの研修を組んでいただくことも場合によっては可能なことがあります。

■オンライン開催をする

もちろん、リアルなリアクションを確認しながら実施ができない、参加者の手元を見ることができないといったデメリットもあるので、それらを加味したうえで、オンラインと対面どちらでの実施が好ましいのか検討してみてください。

最後に:目的をもったうえで、自施設に必要な勉強会のネタを決めましょう!

勉強会を行うことは、ただ知識が向上するだけでなく、職員さん同士のコミュニケーションのきっかけとなったり、モチベーションの向上に繋がったりとメリットが多くあります。今の職場において、必要な情報や知識が何かを考えながらテーマを決めるようにしましょう。

■マンガでまとめ♪勉強会をする理由!

マンガ監修:望月太敦(公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長)

■あわせて読みたい記事

立ち上がり介助|ボディメカニクスを活用した6つのポイントを解説します! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/397[2024年9月更新]毎日おこなう立ち上がり介助。力任せで行ってしまうと、介助者の負担はもちろん、介護をされる側の負担も大きいものです。双方の負担を少しでも減らすためにボディメカニクスを活用した立ち上がり介助について6つのポイントを解説します!【回答者/専門家:後藤 晴紀】

認知症をテーマにした勉強会の進め方とは?介護の研修・勉強会を解説(専門家:後藤晴紀先生監修) | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/945【2024年5月更新】認知症に関する研修や勉強会を行う際、何を教えればよいか、何を準備すればよいか迷いますよね。この記事では勉強会の進め方を介護福祉士、社会福祉士である後藤 晴紀先生に解説していただきます。

【例文あり】わかりやすい介護記録はどう書く?書き方のコツとポイントを徹底解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/373[2024年10月更新]介護記録に対してなんとなく苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、介護記録はポイントを知れば、簡単に書くことができます。この記事では、介護記録を書く際のポイントや注意したいこと、苦手意識の払拭方法について解説します!【監修者:伊藤 浩一】

福岡福祉向上委員会 代表