介護職の年間休日は他業種と比較して少ないの?

■執筆者

ささえるラボ編集部です。 福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします! 「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。

この記事では、介護職の年間休日数や連休取得の実態や、サービス形態による違い、希望休の仕組みなどを詳しく解説します。さらに、「年間休日110日・115日ってどんな感覚?」という求人でよく目にする項目に関する疑問についても解説します。

介護職の年間休日数はどれくらい?

厚生労働省の調査によると、医療・福祉業界の平均年間休日数が111.5日であるのに対し、全産業の平均は113.7日となっており、大きな差はないことがわかるかと思います。

また、医療・福祉業界の数値は平成30年の調査以降公表されていませんが、令和6年に全産業平均が116.4日と約3日年間休日数が増えていることから、介護業界でも休日の増加があると推測できるでしょう。

※出典:厚生労働省 平成 30 年就労条件総合調査の概況

※出典:厚生労働省 令和6年就労条件総合調査の概況

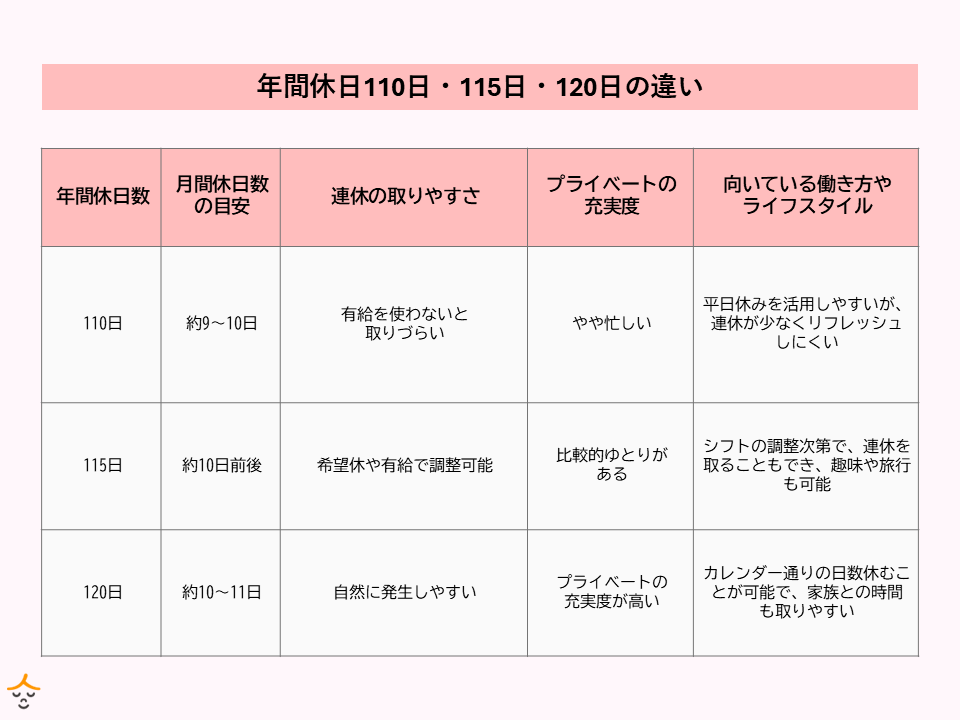

■年間休日110日・115日・120日の違いとは?

ここからは、介護職の求人でよく目にする年間休日110日・115日・120日の違いについて紹介します。

■年間休日110日:業界では平均的だが連休はとりづらい

参考までに2025年のカレンダーで土日の数を見てみると、104日あるため、土日の数よりは多いけれど、シフト制で取得する最低限の休み+αくらいの日数しか休みがないということになります。家族や友人と予定を合わせづらいと感じる方も多いのが年間休日110日です。

■年間休日115日:調整次第で連休の取得が可能

しかし、ゴールデンウィークなどに他の業界で取得する人もいる10連休などは、シフトの都合上も取得が難しいでしょう。

■年間休日120日:カレンダー通りの働き方に近い

年間休日120日を、人材不足が嘆かれている介護職で取得するには、ややハードルも高いように感じますが、年間休日120日をアピールポイントとしている求人や、介護業界でも事務職や法人本部での勤務などにおいては、この水準の求人も多くあります。

年間休日120日は、プライベートの時間も取りやすく、気分転換をしながら働くことができるでしょう。

サービス形態による休日の違い

ここでは、入所型・通所型・訪問型の3つに分けて解説します。

■入所型サービス

このようなサービス形態の施設では、以下のような特徴があります。

・土日休みは取得しづらい

・連休や希望休は有給を使い、シフトの調整が必要

このことから、「週末は家族と過ごしたい」「連休を取得して旅行に行きたい」といった方にとっては、希望を通りづらい場合があります。一方で、平日に休みを取得できるため、「人が少ないときに買い物に行くことができる」「役所に行くことができる」などといったメリットもあります。

■通所型サービス

このようなサービスでは、以下のような特徴があります。

・年末年始や祝日も休業日である場合があるので、休暇を取得しやすい

・連休も比較的取りやすい

通所型サービスでは、年間休日120日以上の求人も多くあります。基本的に決まった時間で働くことができるので、家庭と両立したい方や、ワークライフバランスを意識したい方におすすめです。

■訪問型サービス

一方で、訪問型サービスは午前のみ・午後のみ・平日のみなど時間を決めて働くこともできるため、うまく調整するとプライベートとの両立が行いやすい環境であると言えます。

このサービスの特徴は、以下の通りです。

・平日のみの勤務が可能な事業所もある

・人員体制にもよるが、希望休は比較的取りやすい

事業所によって、勤務の形態は異なりますが、短時間だけ介護職として勤務をしたい方や、家庭との両立をしたい方におすすめです。

介護職は連休が取りづらいと言われている理由とは?

平均年間休日数などを見ると、全産業平均と大差がないのに、なぜ介護職は連休が取りづらいと言われているのでしょうか。

介護職は連休が取りづらいと言われている理由について解説します。

■1.シフト制の勤務

シフト制の職場で、連休を取得するにはシフト調整が必要でしょう。

■2.人材不足

特に、繁忙期や他の職員の希望休と重なると、余計に休みを取りづらく感じる可能性があります。

介護現場で休暇取得のために行われている工夫・改善策

そこで、介護業界でもさまざまな働き方改革や工夫、改善を行っています。ここからは、休暇取得のために行われている工夫・改善策を紹介します。

■1.希望休制度の導入

希望休を活用することで、2日以上の連休を取得することも可能です。

■2.有給休暇の計画的取得

もちろん、施設の状況にもよりますが、有給休暇と希望休を組み合わせることで3~4連休を取得することもできるでしょう。

■3.シフト作成時の工夫

職場のルールとして、「月に1回以上連休を取れるようシフトを組む」などがあると、連休を取る際に周囲の職員に対して「申し訳ない」という気持ちを持つ必要もなく、休暇が取得できます。

入職前に休日制度を確認する方法

入職前に休日制度を確認する具体的な方法を紹介します。

■1.求人票の「休日欄」をチェックする

ここでは、年間休日数の確認だけでなく、週休2日制なのか、土日は休みなのか、有給休暇はどのくらい取得されているのかなどを確認するようにしましょう。

■2.面接で直接確認する

ただし、求人票に記載してあることをそのまま聞くのは、準備不足と思われる可能性があるので、求人票を確認してもわからなかったことや、記載がないことについて確認するようにしましょう。

■3.職場見学などで現場の声を聞く

現場の声を直接聞くことで、求人票や面接では見ることのできない、スタッフのワークライフバランスや休日取得に対する雰囲気などを確認することができます。

■4.求人サイトの口コミを確認する

そのため、求人サイトの口コミなどを確認してみてもよいでしょう。

以前働いたことのある方の、よりリアルな声を聞くことができたり、退職の要因などを知ることができたりと、ネガティブな面もしっかりと把握して入社前後のギャップを埋めることに繋がるでしょう。

ただし、マイナスな理由で辞めた方の場合は、ネガティブな面のみを記載している可能性もあるので、口コミは参考程度にとどめましょう。

最後に:自分に合った休日制度の職場を選ぼう

単に、日数だけを見るのではなく、土日休みなのか、希望休は使えるのかといった詳細も確認しながら自分に合った職場選びを行うようにしましょう。

■あわせて読みたい記事

介護施設の給与未払い!|実はそれ給与未払い?!起こりやすい事例と原因を紹介します! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1245介護施設における給与未払いは、残念ながら複数の施設で起こっています。しかし、同じ給与未払いでも施設側の意図的なものもあれば、気づかないうちに給与未払いになってしまっていたケースも。この記事では、見落としがち、流されがちな給与未払いについて事例を用いながら社労士が解説します!【執筆者/社労士:山本 武尊】

【介護業界】実はそれ、労働基準法違反かも?!よくある事例を解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1163「訪問ヘルパーの移動時間は業務外?」「アルバイトに有休はない?」実はそれ、労働基準法違反にあたるかも。この記事では、介護業界でよくある労働基準法違反の事例を専門家が解説します!働く人も事業主も知らなかったということがないようにすることで、働きやすい業界を目指しましょう。[執筆者/社労士:山本 武尊]

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。