社会福祉主事任用資格とは

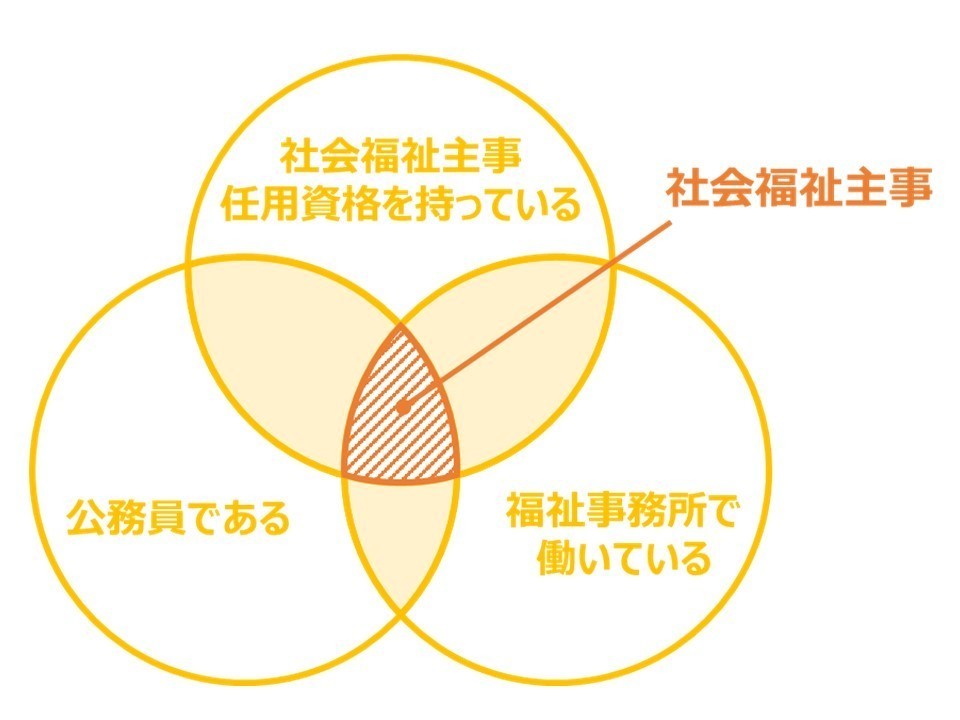

行政機関の相談窓口で、福祉の専門知識を活かして働く職員のことを、社会福祉主事といいます。

社会福祉主事になるために取得する必要があるのが、社会福祉主事任用資格です。

福祉・介護業界では、社会福祉主事任用資格を持っていると、行政機関に就職する以外にも資格を活かす道があります。

今回は、資格の取得方法やメリット、取得後に就ける職種、仕事内容など、社会福祉主事任用資格に関する基礎知識を紹介します。

■社会福祉主事と社会福祉士・介護福祉士の違い

社会福祉主事任用資格と混同しやすいのが社会福祉士・介護福祉士です。

ここでは簡単に違いをお伝えします。

まず、社会福祉士と社会福祉主事任用資格は、いずれも困っている人への相談対応や支援を行う仕事をするための資格ですが、資格取得の方法や業務の範囲が異なります。

社会福祉士は国家資格であり、取得するには国家試験に合格する必要があります。

一方で、社会福祉主事任用資格は大学や養成機関で定められた科目を修了するなど5つの方法で任用資格が得られます。

なお、社会福祉士の資格があれば社会福祉主事任用資格を同時に得ることができます。

また、社会福祉士は福祉に関する相談業務の専門家として、介護福祉施設や障がい者支援施設、児童福祉施設、医療機関、学校など、幅広い場所で活躍することが前提である資格であることに対して、社会福祉主事任用資格は行政機関の福祉事業所で働く公務員になるために必要な資格のことです。

社会福祉主事任用資格を取るメリット

社会福祉主事任用資格を取ると、次のようなメリットがあります。

■福祉職公務員の受験資格が得られる

福祉職を採用している自治体の多くは社会福祉主事任用資格の取得を受験要件としているため、任用資格を取れば、福祉事務所などの行政機関で社会福祉主事として働ける可能性が高まります。

公務員としての就労には、収入が安定していて失業のリスクが低いという利点があります。

公務員試験に受かって一般職として採用された人のなかには、福祉事務所に配属された後に講習などを受けて社会福祉主事任用資格を取る人もいます。

ただ、希望した部署に配属されるとは限らないので、社会福祉事務所で働くことを希望しているのであれば、あらかじめ社会福祉主事任用資格を取得しておいたほうがよいでしょう。

■福祉・介護業界での転職・就職で有利になる

社会福祉主事任用資格は、社会福祉主事になるための資格ではありますが、福祉施設の職員の採用条件として認められるケースが多々あります。

例えば特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホームといった介護施設の生活相談員として就職・転職する際には、社会福祉主事任用資格があると有利になるでしょう。

■収入アップにつながる

福祉・介護業界で介護職として無資格で働いていた人が社会福祉主事任用資格を取得した後、公務員試験に受かって社会福祉主事に転職した場合、給与は上がる可能性があります。

社会福祉主事になれなくても、介護施設などに相談員として勤務すれば、資格手当てなどにより収入アップが見込めます。

社会福祉主事任用資格を取るための5つのルート

社会福祉主事任用資格を取るための特定の試験はありません。

資格の取り方には、次の5つのルートがあります。

- 大学・短大卒業ルート

- 通信教育課程ルート

- 養成機関ルート

- 講習会ルート

- 国家資格ルート

出典:社会福祉主事任用資格を取るための5つのルート(厚生労働省より引用)

■大学・短大卒業ルート

大学または短期大学で、厚生労働大臣が指定する下記の科目から3科目以上を履修して卒業すると、社会福祉主事任用資格を得ることができます。

社会福祉概論・社会保障論・社会福祉行政論・公的扶助論・身体障がい者福祉論

老人福祉論・児童福祉論・家庭福祉論・知的障がい者福祉論・精神障がい者保健福祉論

社会学・心理学・社会福祉施設経営論・社会福祉援助技術論・社会福祉事業史

地域福祉論・保育理論・社会福祉調査論・医学一般・看護学・公衆衛生学・栄養学

家政学・倫理学・教育学・経済学・経済政策・社会政策

法学・民法・行政法医療社会事業論・リハビリテーション論・介護概論

出典:社会福祉主事任用資格の取得方法(厚生労働省より引用)

なお、これらの指定科目は過去に何度か変更されています。1999年以前に大学や短大を卒業した人は、厚生労働省のサイトで、卒業年度に応じて、履修した科目が指定科目に該当するかどうかを確認してください。

■通信教育課程ルート

全国社会福祉協議会が経営する中央福祉学院の社会福祉主事資格認定通信課程、または日本社会事業大学の通信教育科を修了した場合も、社会福祉主事任用資格を取得できます。

いずれの通信教育課程も、期間は1年間です。

■養成機関ルート

指定を受けた養成機関(専門学校)で指定の科目(22科目1,500時間)を修了して卒業するというルートもあります。

修業年数は2~4年で、養成機関によって異なります。

■講習会ルート

すでに公務員として福祉事務所などで社会福祉事業に従事している場合は、都道府県等の講習会で指定の科目(19科目・279時間)を修めることで、任用資格を取得できます。

■国家資格ルート

社会福祉士、精神保健福祉士の国家資格を取得すると、同時に社会福祉主事任用資格を得ることができます。

すでに社会福祉士、精神保健福祉士の資格を保有している人は、社会福祉主事任用資格も持っていることになるため、地方公務員試験に合格して福祉事務所に配属されれば、社会福祉主事として働くことができます。

社会福祉主事任用資格の難易度

社会福祉主事任用資格には試験がないため、合格率のような難易度を示すデータは存在しません。

大学・短大ルートの場合は入学試験があるので一概にはいえませんが、通信課程や養成機関(専門学校)ルートの場合は、講義をきちんと受けて内容を理解していれば取得は難しくないといわれています。

ただし、都道府県や政令指定都市などの社会福祉主事になる場合は、地方公務員試験を受ける必要があります。

地方公務員試験の難易度は地域や採用区分によって異なりますが、合格するには入念な準備と学習が必要です。

社会福祉主事任用資格の証明方法

社会福祉主事任用資格を取っても、資格証明書が発行されることはありません。

しかし、勤務先などで資格を取ったことを証明する書類を求められることがあります。

証明方法は、ルートによって異なります。

大学・短大卒業ルートの場合は、卒業した大学・短大で履修証明書と卒業証明書を発行してもらう必要があります。

そのほかの養成校や講習会で指定科目を修了した場合は、各機関が発行する履修証明書が資格証明書の代わりになります。

国家資格ルートの場合は、社会福祉士または精神保健福祉士の試験に合格した後、登録手続きをする必要があります。

その後に発行される登録証があれば、社会福祉主事任用資格があるという証明になります。

資格取得後の勤務先と仕事内容

では、社会福祉主事任用資格を取得した後は、どのような職場でどんな仕事をすることになるのでしょうか。

ここからは、任用資格を活かせる勤務先と仕事内容について解説します。

■社会福祉主事として福祉事務所に勤務する場合

■ケースワーカー(現業員)

福祉事務所に勤務し、経済的な事情や高齢、病気などで困窮している人からの相談に応じます。

面接や家庭訪問で相談者の生活状況を確認した後、必要に応じて生活保護や資金の貸し付け、介護施設への入所などの手続きをして支援につなげます。

生活保護などの支援を開始した後、定期的に面接や家庭訪問をして状況を把握するのも業務の一つです。一般的にはケースワーカーと呼ばれますが、現業員ということもあります。

■査察指導員(スーパーバイザー)

福祉事務所でケースワーカーの指導監督、業務のマネジメントを担うのが査察指導員です。

スーパーバイザーと呼ばれることもあります。

福祉事務所には、ケースワーカー7人につき1人の査察指導員を配置することが義務づけられています。

福祉事務所でケースワーカーとして経験を重ね、実績を認められた人が査察指導員に昇格します。

■社会福祉主事にはならず、資格を活かす場合

■福祉施設や医療施設の相談員

地方公務員にならない場合でも、社会福祉主事任用資格を活かせる場は多数あります。

例えば特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホーム、通所介護施設(デイサービス)といった高齢者介護施設の生活相談員を目指す場合、社会福祉主事任用資格が採用の条件になっていることがあります。

入職後の相談対応業務でも、資格取得のために学んだ知識を活かすことができます。

病院の医療ソーシャルワーカーになる場合にも、任用資格を活かせる場合があります。

医療ソーシャルワーカーとは、患者やその家族からの経済的な問題や社会復帰に関する相談に対応する職種です。

採用条件として社会福祉士か精神保健福祉士の資格を求められるのが一般的ですが、社会福祉主事任用資格でも条件を満たせる場合があります。

そのほか、児童福祉施設の児童福祉司や障がい者福祉施設の知的障がい者福祉司、身体障がい者福祉司になるという道もあります。

ただし、これらの職に就くには、社会福祉主事任用資格を取ったうえで、関連の福祉事業に一定の年数以上勤務するなどの要件を満たす必要があります。

社会福祉主事の給料

社会福祉主事自体のデータではありませんが、総務省の調査発表によると、2021年度の地方公務員の平均給与月額は、福祉職の場合で34万333円、一般職員全体では40万6,290円でした。

また、厚生労働省の調査によると、介護施設で働く介護職員の平均給与月額が31万6,610円であるのに対し、生活相談員・支援相談員の平均給与月額は33万8,370円です。

-

●地方公務員の平均給料額

福祉職:34万333円

一般職員全体:40万6,290円

●介護施設職員の平均給与月額

介護職:31万6,610円

生活相談員・支援相談員:33万8,370円

出典:令和3年地方公務員給与の実態(総務省より引用)

出典:令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果(厚生労働省より引用)

介護職が社会福祉主事任用資格を取得し、資格を活かして転職すると、公務員になる場合でも、介護施設の相談員になる場合でも、収入がアップする可能性が高いことがわかります。

まとめ:比較的取得しやすいのが社会福祉主事任用資格の特徴。選択肢の一つとして検討を

社会福祉主事任用資格は社会福祉主事になるための資格ではありますが、取得しておくと社会福祉主事にならない場合でも、介護・福祉業界におけるキャリアの選択肢が広がります。

また、難易度は社会福祉士や介護福祉士のような国家資格ほど高くないにもかかわらず、公務員になれる可能性もあり、介護現場で介護職として働くよりも高収入になることが期待できます。

福祉・介護業界で働いている人やこれから福祉・介護の仕事を目指す人は、将来の選択肢として社会福祉主事任用資格を取ることも検討してみてはいかがでしょうか。

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。