本日のお悩み:介護施設にコロナが蔓延し、認知症の利用者さんにも感染

最初は1人だったのですが、この利用者さんが共有スペースに出て来てしまい、また説明してもわからないということから、仕方なくそのままにしてしまいました。

するとまず、3人に感染し、今では1フロア20人中10人がコロナになってしまいました。

職員は防護服対応ですが、まだ共有スペースに出て来ている利用者さんがいることから、恐らくまだ広がりそうです。どうすれば良いのかわかりません…。

BCP(業務継続計画)策定し、正しい感染対策を行いましょう

■執筆者/専門家

・(有)⽻吹デザイン事務所介護事業部アモールファティ代表 ・アモールファティスクール⻑ 介護福祉⼠/介護⽀援専⾨員/介護技術指導員/⽇本語教員/社会科教員 介護職員実務者教員/社会福祉主事任⽤ 理論と経験に基づく「優しく丁寧に美しい介護」を理念に実践的な介護技術研修/コミュニケーション研修及び介護離職防止の為一般企業様向けに「介護セミナー」を実施しています。 プロフィール 法政⼤学社会学部卒業後、⼤⼿損害保険会社⼊社。 30代で⽗の在宅介護を経験後、訪問介護、グループホーム、居宅介護⽀援事業所等に従事 ⽇本医療⼤学介護職員研修講座の専任教員従事する。

ご利用者や職員、事業を守るために、

・新型コロナウイルスの影響

・事故が起きた場合

のリスクを回避するために再注目されているようです。

ご相談者さんは、こちらの業務継続計画の中に、感染症の対応マニュアルがあるのをご存知でしょうか。各市町村の介護保険課・障害福祉課に用意されている「高齢者施設・障害者施設向け・感染症対策ガイドブック」に沿って、事業者は、職員研修などを通してスタッフに共有しなければならないのですが、人員不足や派遣スタッフ等の比重が多いことを理由に、なかなか定着していない場合もあるようです。

また、認知症を患っている方は言語を理解できないこともあります。スムーズにコミュニケーションがとれないと簡単にはマニュアルに従ってもらえない場合もあり、それゆえに感染が拡大してしまうことも多いように感じています。

新型コロナウイルスが5類になり、施設によっては、以前のように人との交流が盛んになり始めました。皮肉なことに、このことによって、新型コロナウイルスが再び流行り出しました。ご相談者さんのお悩みはその渦中とお察しします。

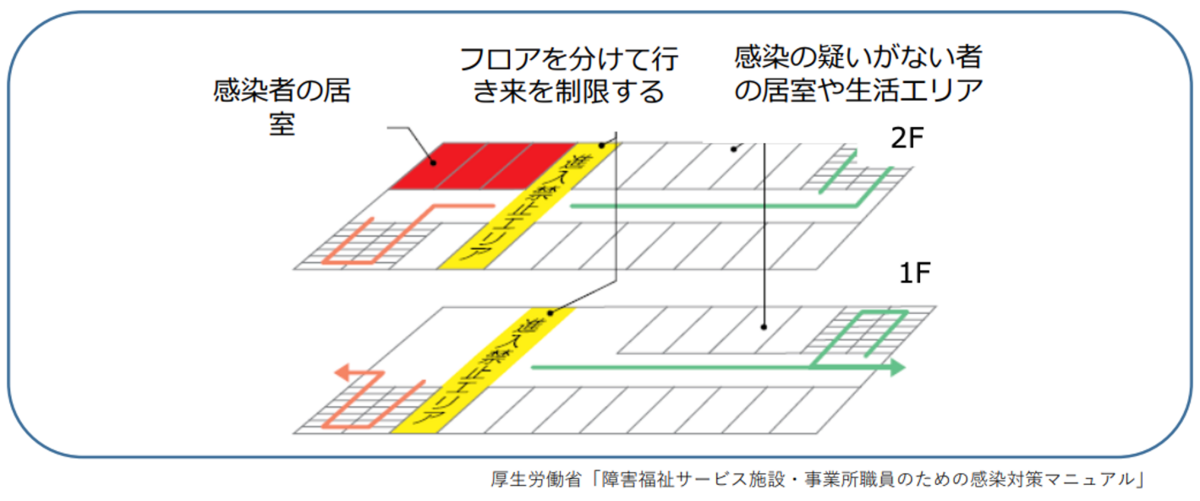

■居室の管理:「侵入禁止エリア」を作って「感染者」と「感染の疑いのない者」を分断

2.診断が確定していれば、同じ疾患の方を同室にする方法もあります。

3.診断を受けている人だけではなく、すでに感染していてこれから発症するかもしれない人の方針を考えます。

4.陽性者が居室にとどまれないことを理由に居室に施錠したり拘束したりして管理することは虐待となる可能性があります。管理者・ご家族様と充分に相談しながら進めていきましょう。

陽性者が居室にとどまれないと感染拡大のリスクが大きくなりますが、まずは「感染者の居室のフロア」と「感染の疑いのない者の居室や生活エリア」を「侵入禁止エリア」を作って分断しましょう。

■職員が感染を広げないように注意すべき3つのポイント

しかしながら、せっかく部屋を分断しているのに職員が往来して病原体を持ち運んでしまうようなことはあってはなりません。ケア後の職員の個人防護具や手には、目に見えない病原体が付着しています。ケアをした衣類や個人防護具を着用したまま、施設内を歩き回ると感染を広げることになります。

以下の3点に注意しましょう。

2.個人防護具は利用者ごとに交換します。

3.排泄介助の後に同じ防護具で食事介助することはないように、ケアごとにも交換するなどの配慮をしましょう。

■物品の管理:感染者がと感染者以外が使うものを分ける

• 物品に関しても施設ごとにルールや消毒のタイミングを決めておくと業務量の軽減につながります。

■業務の管理:動線・担当職員、休憩環境、ケアの順番について

◆動線・担当職員を分ける◆

• 担当する職員も可能な限り分けます。

• 看護師等施設で数が少ない職種の動線や業務も状況によって見直します。

◆休憩環境と時間を作る◆

◆ケアの順番を守る◆

• 感染の疑いがない者が想定外の病気を持っている場合もあります。感染の疑いがない利用者のケアの前後も、手指消毒又は手洗いを絶対に行いましょう。

■ケアの順番:症状に合わせた対応も必要

◆ケアを行う順番◆

順番を逆にすると感染が広がりやすくなります。

症状に合わせた対応も必要となります。 感染者、または感染が疑われる者が発生した場合は「平時から実践する感染症対策の基本」を継続して実践しながら、症状や疾患に合わせた対応をすることが重要です。 常日頃のケアの姿勢が一番大事なのかも知れません。

コロナに感染してしまった認知症の方への接し方

その状況に寄り添い、少しでも不安を取り除くことができるように、対応できるようにするためにも、日頃からコミュニケーションをとり信頼関係を構築していくことを怠らないようにしていきましょう。

■あわせて読みたい記事

認知症で徘徊のある利用者さんが、コロナに感染!現場でできそうな対応策3つ | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/753【回答者:古畑 佑奈】可能な範囲で、居室対応以外の対応も検討を

感染症対策の行き過ぎで退職者が…職員も元気がなく、プライベートを晒すことに疑問も感じます。 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/453【回答者:伊藤 浩一】強い規制への反動も注意。ポジティブリスクマネジメントという考え方も!

・(有)⽻吹デザイン事務所介護事業部アモールファティ代表

・アモールファティスクール⻑

介護福祉⼠/介護⽀援専⾨員/介護技術指導員/⽇本語教員/社会科教員

介護職員実務者教員/社会福祉主事任⽤

理論と経験に基づく「優しく丁寧に美しい介護」を理念に実践的な介護技術研修/コミュニケーション研修及び介護離職防止の為一般企業様向けに「介護セミナー」を実施しています。