■執筆者/専門家

伊達総合法律事務所 代表弁護士 弁護士業務開始当初から現在に至るまで多数の交渉・訴訟案件など紛争案件処理に従事。介護会社の個別の紛争案件のみならず、虐待事案の第三者委員会や調査案件を手がける。 多数の介護案件に従事した経験から、初動対応の重要性に着目し、介護事業者・介護職員を守るために、介護に特化した月額基本料2,000円の顧問弁護士サービス「介護のまもりびと」を立ち上げ運営している。

介護の現場には、常に高齢者虐待のリスクがあると想定しましょう

■相談・通報件数や、虐待判断件数は増加傾向にある

.png)

平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」といいます。)が施行されて以降、厚生労働省で、市町村・都道府県の高齢者虐待への対応状況等を把握するための調査が行われてきました。

令和6年3月の厚生労働省老健局作成の「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業」(以下「令和6年3月厚労省調査結果」といいます。)によると、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する令和4年度の相談・通報件数は、市町村が受理したものが2,795件で、令和4年度内に虐待の事実が認められた事例数(虐待判断件数)は856件でした。上記図を見ていただければわかりますが、相談・通報件数も虐待判断件数も全体で見ると右肩上がりで増加しています。

また、市町村が受理した相談・通報件数は、令和3年度の2,390件から405件増加(16.9%)していたのに対して、虐待の事実が認められた事例数(虐待判断件数)は令和3年度の739件から117件増加(15.8%)していたことがわかります。相談・通報件数の増加率の方が高い点は、施設側・ご家族側を含めて、高齢者虐待に対する関心の高まりを表しているものととらえることもでき、介護事業者としては、高齢者虐待については常にそのリスクがあることを想定しておく必要があります。

■施設側で虐待を発見し対処する必要がある

施設側で気づかないうちにご家族側が気付いてその指摘により高齢者虐待が発覚したということになると、ご家族側に対する印象の悪さはなによりレピュテーションリスクが高く、致命的なダメージになりかねませんので、しっかりと念頭に置く必要があります。

実際に起きた高齢者虐待の内容

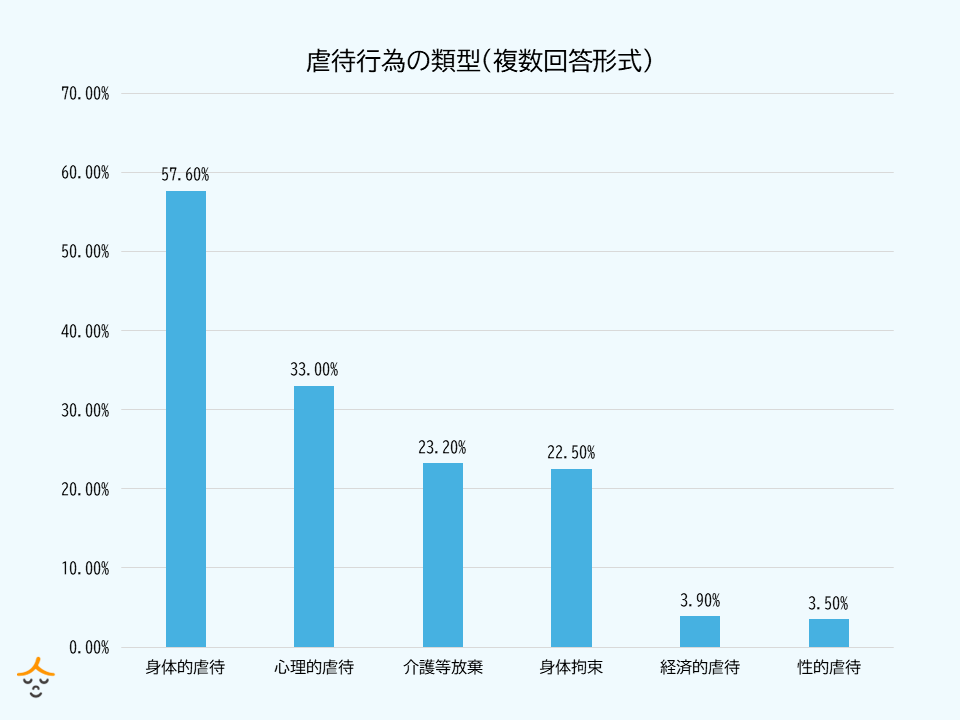

■種別に見てみると身体的虐待が最も多い

虐待に該当する身体拘束を受けていた割合が22.5%を占めていたことも指摘されており、身体拘束が虐待に発展する可能性も押さえておく必要があると思います。

■虐待を深刻度別に見てみよう

腹部を蹴る・多数の暴行など

【3:重度】

引きずって移動させ馬乗りで介助・熱湯をかける・両腕をベッド柵に紐で縛る

【2:中度】

口にガムテープを貼る・背中や頭部をたたく・ベッドへ投げ飛ばす・拒否がある利用者に無理やり介助する・居室への閉じ込め・必要性の確認や説明・記録がない身体拘束

【1:軽度】

手を叩く・頭を小突く・押さえつける・適切な手続きを経ていない身体拘束

これらの分類からも、適切ではない身体拘束が虐待に発展することわかります。

高齢者虐待が起きてしまう要因

2.対応体制の不存在・不整備

3.介護職員の資質・ストレス

■1.対応が難しい利用者さんとの関係

また、利用者さんのご家族でも過剰な要求をされる、合理的な説明をしてもご納得されず不合理な話をされる、など対応に苦慮をする方もいらっしゃいます。こういった対応困難者に対して適切に対応をしないと、介護職員に物理的及び心理的負担がかかってしまい虐待の発生要因に繋がりかねないのです。

■2.対応体制の不存在・不整備

しかしながら、対応困難者の問題に対して、組織的な対策及び体制が存在しなければ対応は難しいことでしょう。社内研修でも対応が難しい利用者さんに対してどうするか等教育していなければ、現場での対応も難しいです。

また、仮に対応困難者に対する体制が構築されていたとしても、管理者等がその適性を欠いていたり、管理者等が不在になる等の問題が生じれば、対応困難者への適切な対応が行われないことになってしまいます。そのため、対応体制も含めてしっかりと機能するように備えておく必要があります。

■3.介護職員の資質・ストレス

また、介護職員が業務上の負担を抱えこれが適切に処理されない等により虐待に繋がることもあります。さらに、それだけに限らず介護職員がプライベートでストレスを抱えていた場合もそれが虐待に繋がりうることもあります。

上記3つはあくまで要因の一部に過ぎませんが、利用者さんに対する虐待を防ぐために、事業所や施設は体制の構築、必要な研修の実施、職場環境の改善、介護職として適正・資質を欠く職員への早期発見・指導教育や場合によっては配置転換など、しっかりと対応・対策しておく必要があるということになります。

虐待から高齢者を守る法律とは

■高齢者虐待防止法が定められている

そして、要介護事業者の責務として、従事者等への研修の実施、利用者その家族からの苦情の処理の体制の整備、その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとされており、高齢者虐待について市町村への通報義務も定められています。

■虐待防止に関するマニュアルも公開されている

また、平成 23 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業として社団法人日本社会福祉士会により「養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引き」が作成されており、こちらも参考になります。

出典:厚生労働省 老健局養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引き

事業者として行うべき対策

■事前に虐待に対する対応体制を整えましょう

そのほか、虐待の徴候を見つけ未然に防止するためには、事故報告書や苦情・クレームの分析やカンファレンスなどの会議での共有等が有効です。なお、厚生労働省のHPには「高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等」が掲載されており、これらも活用できます。※

出典:厚生労働省 高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等

■虐待をしていないのに疑われた場合の対応

利用者さんとそのご家族のほか、周囲の職員からもヒアリングを行い、虐待の可能性が疑われる日時・時間帯を踏まえて物理的な可能性を検討するなどしっかりとした調査を行うことになります。それでもご家族にご納得いただけない場合には、警察に被害届を出してもらって捜査機関による捜査を促して解決の道筋を見出すことも考えられます。

最後に:職員1人1人も高齢者虐待について知識を持つようにしましょう

しかし何より、現場で働く職員1人1人も高齢者虐待についての研修を受講し、最低限の知識を身につけ、理解を深めておくことが大切となります。起きないことが最善ですが、万が一虐待が起きてしまった場合には、上長に報告し、施設・会社全体としてしっかりと対応していく必要があります。

■あわせて読みたい記事

「身体拘束は仕方がない」という概念に終止符を。介護士のあるべき姿とは? | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/957介護における身体拘束の向き合い方についてのお悩みの介護職の方へ 「身体拘束廃止」にむけて行動を起こすヒントを専門家が回答します!【回答者:伊藤 浩一】

利用者さんを殴りたいと思ってしまう…介護職が自分の衝動性と向き合うには? | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/673介護職のアンガーマネジメントには、3つの「自分」を意識しよう。また同じ状況になったときにどうするかをあらかじめ考えておく【回答者:古畑 佑奈 伊藤 浩一】

伊達総合法律事務所 代表弁護士