■監修者/専門家

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 社会福祉法人 三育ライフ 杉並エリアマネジャー 杉並区立重症心身障害児通所施設わかば 園長 公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長 公益社団法人日本介護福祉士会 元理事

そこで今回は、目的や重要性、実施のポイント、アセスメントシートの書き方など、アセスメントに関する基礎知識を解説します。

介護におけるアセスメントとは?

介護サービスにおけるアセスメントは、サービス形態に応じて各専門職が行います。例えば、居宅介護支援事業所の場合は主にケアマネジャーが行っています。アセスメントを行う専門職は、利用者さんやその家族と面談を行い、面談で聞き取った内容と家屋の状況など生活の全体像などももとにし、ケアプランを作成します。

■アセスメントの重要性

■アセスメントの流れ

サービス形態などや実施回数によって流れはやや異なります。ここでは一例として、居宅介護支援事業所が行う初回アセスメントを紹介します。

■事前準備

2.利用者さんの心身の状態や生活状況に関する情報を集めておく

■初回面談(インテーク)当日

2.利用者さん宅を訪問し、あいさつや介護保険に関する説明をした後、利用者さんやその家族から悩みや困りごと、意向などを聞く

3.自宅内を案内してもらい、利用者さん本人の事故につながるリスクや生活のしづらさがある場所がないかをチェックする

4.今後の方向性や流れを確認する

■面談後

2.ケアマネジメントをおこなっていく

・できあがった原案を利用者さんと家族に見せ、必要に応じて修正する。利用者さんが内容に同意すれば、完成したケアプランに沿って介護サービスの提供がスタートする

・介護サービスの実施から 1ヵ月後にモニタリング(面談)を行い、ケアプランの内容について変更点がないかを確認する

■アセスメントとモニタリングの違い

一方のモニタリングは、作成したケアプランに沿って、介護サービスが適切に提供されているかどうかをチェックすることです。モニタリングを実施した結果、ケアプランが現在の利用者さんのニーズに合っていないことがわかれば、ケアプランを修正する必要があります。ケアプランを修正する際には、再度アセスメントを行い、そのときの状況にあわせたケアプランを作成していきます。

介護におけるアセスメントを実施する際のポイント

ポイントは以下の通りです。

2.具体的かつ詳細に聞き出す

3.理由・原因を探りながらヒアリングする

4.アセスメントシートを作成する

■1.関係者から広く情報を集め、生活の全体像を把握する

適切なケアプランを作成するためには、それ以外の専門職の視点も必要です。

たとえばアセスメントの前後に理学療法士や作業療法士といったリハビリ専門職にもヒアリングをすると、利用者さんの体の状態やADL(日常生活動作)についてのより詳細な情報を得ることができるでしょう。

■2.具体的かつ詳細に聞き出す

具体的で詳細な回答を引き出すための工夫の1つが、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンを活用することです。

たとえば、まず「家の中を移動する際に不安はありますか?」と「はい」か「いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンを投げかけ、相手が「はい」と答えたら、「それはどんなときですか?」「どのように不安でしたか?」とオープンクエスチョンで掘り下げて、課題を明らかにしていきます。

また、利用者さんの生活状況について聞く際には、可能な範囲で時間や量、回数まで明らかにしておくと、その人に合ったケアプランを立てやすくなります。

たとえば、食事の摂取について聞く場合は、「朝食は毎日食べていますか?」だけで終わらず、何時頃にどんな食べ物を食べているのか、どれくらいのサイズの茶碗で何杯のご飯を食べるのか、誰が調理しているのかまで確認するとよいでしょう。

■3.理由・原因を探りながらヒアリングする

もし身体機能の衰えのせいで外出が減っているのであれば、利用者さんの希望や状態に合わせて、通所介護施設(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)に通うことが解決策の1つと考えられます。介護サービスを活用することは、家族の介護負担軽減にも繋がるでしょう。

■4.アセスメントシートを作成する

アセスメントシートを作成して利用者さんの意向や課題を一目で把握できるようにしておくと、ケアプランの作成をスムーズに進めることができます。

介護におけるアセスメントシートとは

■アセスメントシート作成の目的

また、ケアプランを提案するために利用者さんと面談する際にも、ケアプランのもとになった情報を確認するために使われることがあります。

■アセスメントシートの項目

アセスメントでは、これらの23項目について調査・ヒアリングを実施し、アセスメントシートに記載すると、ケアプラン作成に必要な情報を集め、利用者さんの全体像を把握することができます。※

アセスメントは、シートを埋めることが目的ではなく、利用者さんの生活全体像を捉えるうえでの視点として活用していくことが大切です。

※出典:厚生労働省 介護保険最新情報

■基本情報に関する9つの項目

・これまでの生活と現在の状況

・利用者さんの社会保障制度の利用情報

・現在利用している支援や社会資源の状況

・日常生活自立度(障害)

・日常生活自立度(認知症)

・主訴・意向

・認定情報

・今回のアセスメントの理由

基本情報である9項目のうち、もっとも重要なのが「主訴・意向」です。ここに、利用者さんやその家族がどんな生活やケアを望んでいるのかを記載します。

「利用者の社会保障制度の利用情報」は、介護保険や医療保険などの利用状況を、「現在利用している支援や社会資源の状況」は、介護保険サービスや医療保険サービス、障害福祉サービスなどの利用状況を書く項目です。

「認定情報」とは、要介護度や区分支給限度額などの利用者さんの認定結果を指します。「今回のアセスメントの理由」には、初回、要介護認定の更新、サービスの変更、退院・退所、入所、転居といったアセスメントの実施に至った理由を記載します。

■課題分析(アセスメント)に関する14の項目

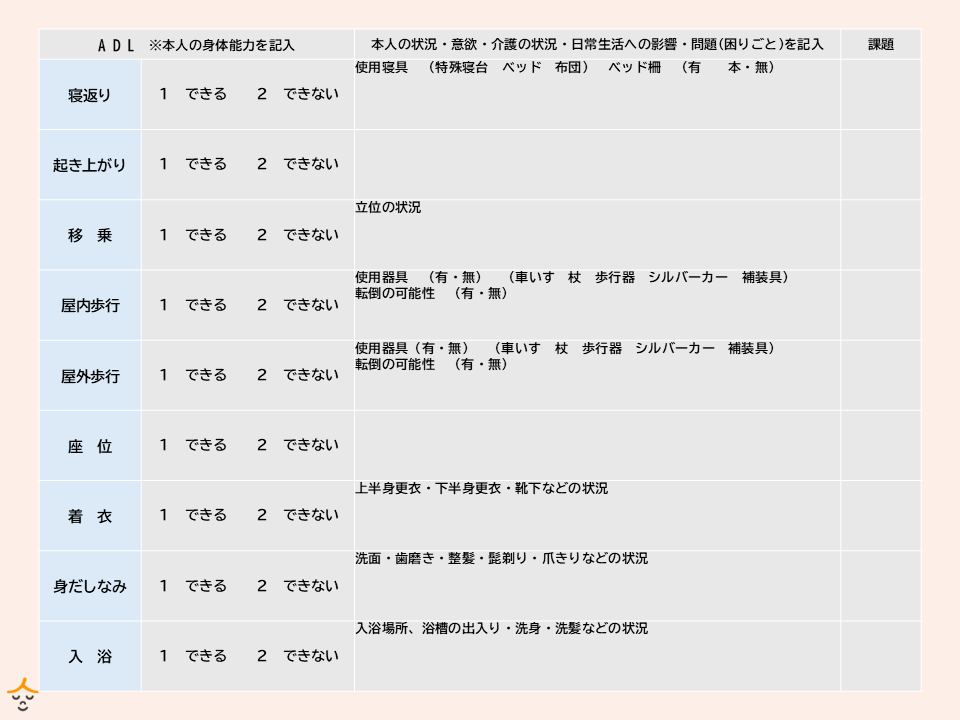

・ADL

・IADL

・認知機能や判断能力

・コミュニケーションにおける理解と表出の状況

・生活リズム

・排泄の状況

・清潔の保持に関する状況

・口腔内の状況

・食事摂取の状況

・社会との関わり

・家族等の状況

・居住環境

・その他留意すべき事項・状況

上記14項目は、課題分析のために必要な項目とされています。

このうちADLは寝返り、起きあがり、座位保持、立ち上がり、移乗、移動方法などの日常生活動作を指します。IADLとは手段的日常生活動作のことで、調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理など、より複雑な判断が求められる応用的な日常生活動作を指します。

アセスメントシートの様式にもよりますが、ADL、IADLについては、自立・一部介助・全介助といった選択肢のいずれかを○で囲んだうえで、補足情報を記入する形式が一般的です。

■アセスメントシートの様式

・居宅サービス計画ガイドライン方式

・R4(全老健版ケアマネジメント方式)

・MDS-HC方式

・ケアマネジメント実践記録様式

・日本介護福祉会方式

・日本訪問介護振興財団版方式

施設・事業所によっては独自の様式を用いているところもあります。

介護業界におけるアセスメントシート作成のポイント

2.利用者さん本人を中心とした内容で書く

3.できることとできないことを書き分ける

■1.誰が読んでもわかるように書く

「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(だれが)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の5W1Hを意識すると、客観的で誰にでも伝わりやすい文面になります。

■2.利用者さん本人を中心とした内容で書く

ヒアリングでは、一緒に暮らす家族の声にも耳を傾ける必要がありますが、発言の頻度の多い家族の声ばかりを取り入れないように注意する必要があります。丁寧にコミュニケーションをとって、家族の発言も参考にしながら、利用者さん本人の本音を汲み取ることが大切です。

特に介護への希望や今後の目標などの「主訴」の欄には、まず利用者さんの意向を記載し、ほかの家族からの意向については、その後に、誰の発言なのかがわかる形で記載しましょう。ただし、認知能力の程度、コミュニケーション能力などの利用者さん本人には評価が難しい項目については、家族から聞いた情報を中心に記載するケースもあります。

■3.できることとできないことを書き分ける

ただし、できることとできないことは、環境によっても変化するため、単に「できる」「できない」だけでなく、本人の状況・意欲・環境などを丁寧に評価して記載していくことで他の職種に共有したときにも参考になるアセスメントが行えるでしょう。

まとめ:ニーズを汲み取るためには、利用者さんに寄り添う姿勢が大切

基本のポイントを押さえることも大切ですが、ヒアリングを中心とした情報収集を通して利用者さんのニーズや課題を汲み取るには、その人を理解しようと努め、利用者さんの気持ちに寄り添う姿勢も求められます。経験からも学びつつ、丁寧で的確なアセスメントを心がけましょう。

■あわせて読みたい記事

利用者さんへの声掛けのポイント|OK・NG例と注意点は?状況別に解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/415[2024年9月更新] 利用者さんとのコミュニケーション。比較的得意であると感じている方でも、一度は苦戦したことがあるのではないでしょうか。この記事では、コミュニケーションの基本から、利用者さんの状況別対応方法まで詳しく解説します!【回答者/専門家:古畑 佑奈】

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?資格試験の要件や仕事内容、勤務先について解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/956ケアプランを作成し、利用者を必要なサービスへとつなぐケアマネジャー。 資格を得るには、受験要件を満たしたうえで、試験に合格する必要があります。 資格の取り方から仕事内容まで、ケアマネジャーに関する基礎知識を解説します。【ささえるラボ編集部】

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。