最低賃金の引き上げが介護現場へ与える影響とは?

■本日のお悩み

このニュースは、これから働き始める労働者にとってはプラスなニュースであると思いますが、今まで努力をし、昇給してきたアルバイト職員からすると、新規職員と近しい給与で働くことになるのかと不満もあります。

また、人件費が以前より増えることで介護現場における他の運営コストを抑え、介護の質が下がってしまうことも心配です。

これらの背景を踏まえて、最低賃金の引き上げが介護現場へ与える影響を良い点も悪い点も含めて教えてください。

介護現場の現状を把握したうえで、メリット・デメリットを考えましょう!

■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

ご質問の通り、中央最低賃金審議会が最低賃金について、47都道府県で一律50円引き上げることを決めましたね!

ご質問者さんのおっしゃる通り、新たに働く職員さんにとっては嬉しいニュースの反面、これまでキャリアを重ねてきた職員さんにとっては、不満を感じることとなりそうです。

また、経営的側面では、ベテランと新人との賃金差を考慮するために、ベテランの賃金を改定したとすると、運営経費にかかるコストを下げざるを得ないことから、介護の質の低下を招く懸念が出てきますね。

これら賃金引き上げは、各サービス種別毎で利用単価が決められている介護業界にとっては死活問題ともなり大きな問題となりそうです。

今回は最低賃金の引き上げが介護現場に与える影響について、現状を踏まえたうえでメリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説していきたいと思います。

■介護事業者を取り巻く現状

厚生労働省が3年ごとに行っている調査によると、昨年度すべての介護サービスの平均収支差率は2.4%の黒字で、前回3年前の調査とほぼ横ばいという結果になりました。しかし、サービス別の収支差率では、施設で介護サービスを提供する事業者の経営が厳しく、特別養護老人ホームがマイナス1%、介護老人保健施設がマイナス1.1%、地域密着型の特別養護老人ホームも、マイナス1.1%で、前回調査と比較すると、それぞれ2~3ポイントあまり下がり、統計を取り始めた2001年以降、初めて赤字となりました。

これを受け、厚生労働省は介護施設の経営が厳しくなっていると分析しています。2024年の介護保険改定でのプラス改定は、これらの背景を鑑みた結果と言えると思います。いずれにせよ、介護施設経営は厳しい状況であるということが前提としてご理解いただけると思います。

これらの背景を踏まえて、最低賃金の引き上げが介護現場へ与える影響を良い点も悪い点も含めてご回答させていただきます。

出典:厚生労働省 令和5年度介護事業経営実態調査結果の概要

最低賃金引き上げが介護業界に与えるメリットとデメリット

■最低賃金引き上げによるメリット

2.人材確保の改善

3.離職率の低下・他産業への流失抑止

4.地域経済の活性化

5.社会的評価の向上

6.労働環境の改善

7.職業選択の自由

■1.生活の質向上

また、副次的な効果として、経済的な安定が得られることで、生活に少し余裕が生まれ労働者のモチベーションが向上する可能性もあります。単純に給与が上がるのは労働者からすると素直に嬉しいことであると思います。

■2.人材確保の改善

特に若年層や未経験者にとっての職業の選択肢に介護業界が参入しやすくなります。

■3.離職率の低下・他産業への流失抑止

これにより、経験豊富な職員が長く働き続け、介護の質が高まることが期待されます。

■4.地域経済の活性化

■5.社会的評価の向上

さらに、施設の企業努力として事業発信を行うと相乗効果で、介護職の魅力を社会に伝えていくことができる可能性があります。

■6.労働環境の改善

例えば、職員の待遇が向上することで、職場の雰囲気が良くなり、働きやすい環境が整う可能性などがあります。

■7.職業選択の自由

福祉業界はもっと他産業から得られる学びが沢山あるはずです。その結果として、さらにサービスの質を向上できるとよいでしょう。

■最低賃金の引き上げによるデメリット

最低賃金の引き上げによるデメリットとして考えられるのは以下の通りです。

2.サービスの質の低下

3.給与体系の歪み

4.地域格差の拡大

5.中小企業への影響

6.競争力の低下

■1.運営コストの増加

冒頭でも触れたように、例えば、10年前に時給1,000円で入職した職員がいたとして、10年間のキャリアの中で時給が100円ずつアップし、現在は1,100円の時給だったとします。最低賃金改定の中で、新たに雇用した新人職員の時給額が1,100円だったとすると、当然キャリアを重ねてきた既存の職員からは不満の声が上がってくることでしょう。

そこで事業者側は、ベテラン職員と、新人職員との賃金差を考慮するために、ベテランさんの賃金を引き上げるための調整をしていく必要が出てきます。

ただし、現状を加味すると、そんなに簡単で甘いものではありません。

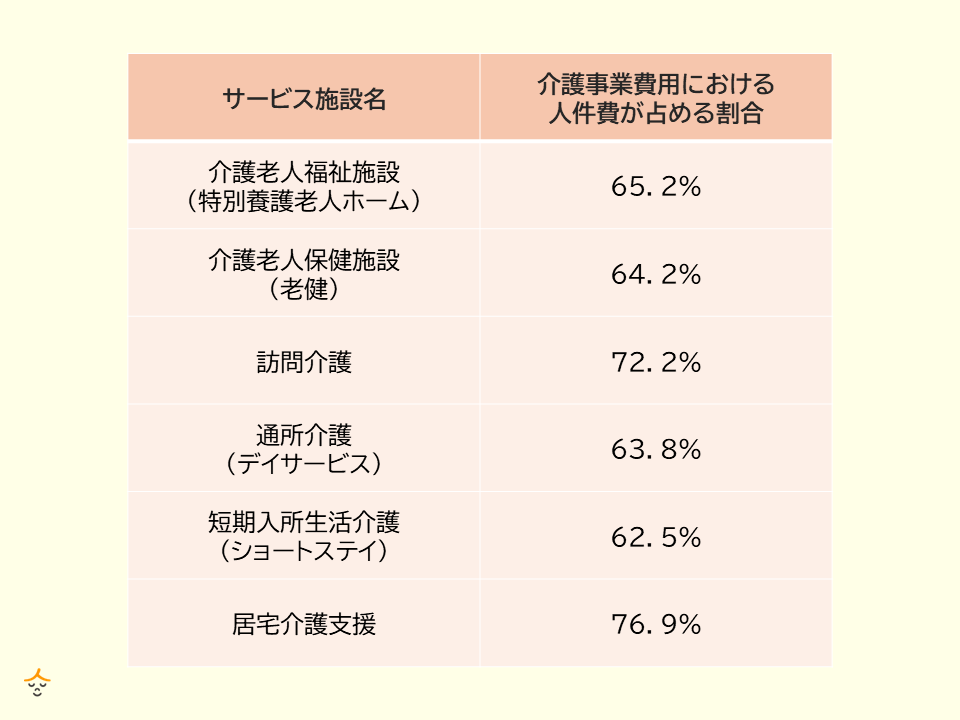

ー運営コストのうち人件費が占める割合

結果を見てみると、多くのサービス形態で介護事業費用の約70%を人件費が占めていることが分かります。このことから、経営面での人件費率は、安定的な経営を持続可能にするための重要な指標であり、その比率によっては大きく経営を圧迫していくに繋がると考えることができます。

とはいえ、単純に給与水準を引き上げるということは、赤字経営に転落してしまう状況となる可能性があり、そもそも事業を継続できない、縮小せざるを得ないといった状況になってしまう可能性もあります。

介護業界が、簡単に給与をあげることができない要因として、収入となるサービス利用収入が事業所側で個別に設定できるものではなく、公定価格で決められており、施設ごとの独断で価格転嫁できないといった構造的な課題も挙げられるでしょう。

これらを踏まえ、収支差率を考慮しながら、職員の賃金を変更していくということは、容易ではないということは言うまでもありません。

■2.サービスの質の低下

ここでの懸念は、コスト削減のために、介護サービスの質が低下するリスクがあるということです。

具体的なコスト削減の例として、

1.職員の数を減らす

2.サービスの提供時間を短縮する

3.必要物品の質が下げたり、購入に制限をつけたりする

などが考えられますが、これらは利用者のニーズに応えられないばかりか、介護職員の業務負担としても重くのしかかります。

現在の法人ではありませんが、「同じ釜の飯を何人で食べるのか?」と経営トップから問われたことがあります。そうならないためにも経営努力を続ける必要がありますね。

■3.給与体系の歪み

これにより、職場の士気が低下し、労働環境が悪化するリスクも考えられます。

■4.地域格差の拡大

これらの状態が続くと、地方の事業所は賃金引き上げに対応するのが難しく、サービス提供が困難になる可能性が考えられるでしょう。

■5.中小企業への影響

中小規模の介護事業所は、最低賃金の引き上げにより経営が厳しくなる可能性が特に高いです。これにより、事業の継続が困難になるリスクがあり、大規模事業所との賃金水準格差が広がり、事業継続がより困難になるばかりか、介護事業に参入する事業者が減少し、地域の介護ニーズに応えられないといった結果になります。新たな介護難民問題が浮き彫りになりかねません。

■6.競争力の低下

そうなると、介護事業所の競争力が低下し、人材確保が難しくなる可能性があります。そして、介護事業者のサービス向上に人材や資金をまわせなかったり、他産業との競争においていかれてしまったりする可能性があります。

つまり、介護業界が産業のなかで、ガラパゴス化してしまう可能性があるということです。

最後に:デメリットの払拭には事業所の自助努力も必須!

労働者の生活の質を向上させることや、人材確保の改善などポジティブな影響が期待される一方で、運営コストの増加やサービスの質の低下などネガティブな影響も懸念されます。これらの影響を総合的に考慮し、適切な対策を講じることが重要です。

政府や関係機関は、介護事業所への支援策を強化し、賃金引き上げによる負担を軽減するための施策を検討する必要があります。また、介護報酬の見直しや地域ごとの支援策の充実など、総合的なアプローチが求められます。

そして何より、事業所側の自助努力も大切です。具体的な策として、保険外サービスの資源開発や経営努力を加速させていくということが考えられます。

保険外サービスについては、あわせて読みたい記事にある「介護保険外サービスって何?注目されている理由やメリット・デメリット、具体例も解説!」をぜひご覧ください。

■あわせて読みたい記事

介護保険外サービスって何?注目されている理由やメリット・デメリット、具体例も解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1165介護保険外サービスという言葉を耳にする機会も増えたのではないでしょうか。介護保険外サービスとは介護保険は適応できないが、利用者さんやそのご家族にとってニーズの高いサービスを提供するものです。この記事では介護保険外サービスが注目されている理由やメリット・デメリット、サービスの例も紹介します!

介護職の給料は今後上がる?最新給与事情と収入アップ方法を解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1167介護職は給料が低いといわれますが、近年、国は介護職の賃金アップのためにさまざまな取り組みをしています。処遇改善の動きや今後の見通し、平均給与額などの最新の給与事情とともに、給与をアップする方法についても解説します。

・けあぷろかれっじ 代表

・NPO法人JINZEM 監事

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士