■監修者/専門家

社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員 特別養護ホーム生活相談員、訪問介護事業、地域包括支援センターにて介護支援専門員の経験あり。 現在は、デイサービス管理者として勤務。 地域でのネットワーク活動では事務局として「死について語る会」や「3大宗教シンポジウム」など幅広いテーマの勉強会やイベントを企画・運営の経験がある。 すきな食べ物はラーメン。

そこで今回は、デイサービスの主な仕事内容をはじめ、1日の流れ、給与事情、働くメリットとデメリット、やりがい、向いているタイプなど、職場選びの参考になる基礎情報を紹介します。

デイサービスとは

デイサービスの多くは、夜間に営業していないため、基本的には職員の勤務形態は日勤のみで、夜勤はありません。

■デイサービスの目的

加えて、デイサービスに通って社会参加することで利用者さんの孤立感を解消すること、利用者さんの家族の身体的、精神的な負担を軽減することも、デイサービスの重要な役割とされています。

■デイサービスの対象者

ただし、要支援1・2の人も「介護予防・日常生活支援総合事業」の中で、通所型サービスを利用することができます。要介護・支援認定を受けていない人でも、体の状態や生活機能レベルによっては、同事業のデイサービスを利用できます。

デイサービスの仕事内容

2.食事介助

3.入浴介助

4.排泄介助

5.健康チェック

6.レクリエーションの企画、実施

7.機能訓練

■1.送迎業務

車の運転は、施設によっては送迎業務専門のドライバーが担当する場合もありますが、利用者さんに付き添う介護職員がドライバーを兼務する場合もあります。そのため、デイサービスの求人募集では、普通自動車免許が採用条件として求められることが少なくありません。

■2.食事介助

介護職員は、必要に応じて食事介助や、誤飲や誤嚥をしないように見守りを行います。食事の前後の口腔ケアや配膳、服薬介助も介護職員の仕事です。

■3.入浴介助

介護職員は、まず浴室内を掃除して温める、浴槽のお湯を適温に調整するといった準備を行います。続いて利用者さんを浴室へと誘導し、衣服の着脱をサポートし、利用者さんの状態に合わせて浴槽への出入りを手助けするほか、体や髪を洗うといった入浴介助を行います。

要介護度の高い利用者さんには、機械浴が行われることもあります。入浴後には、衣服を身につけたり髪を乾かしたりといった身支度も手伝います。

■4.排泄介助

なかには自力ではトイレへの移動ができず自分から言い出しにくい利用者さんや、尿意や便意がはっきりわからない利用者さんもいるため、決まった時間に声かけをしてトイレに誘導します。

利用者さんの自立を妨げないように、できることは自分でやってもらい、ほかの利用者さんに聞こえないようにそっと声をかける、排泄時にはトイレのドアをきちんと閉めるなど、プライバシーにも十分に配慮することが大切です。

■5.健康チェック

デイサービスでは、利用者さんが施設に到着した直後に、体温や脈拍、血圧などを測定するバイタルチェックを行い、結果を記録しています。バイタルチェックは、看護職員が担当することもありますが、介護職員も行うことができます。

■6.レクリエーションの企画、実施

利用者さんの楽しみや機能維持につながるレクリエーションを企画し、安全に気をつけながら実施することは、デイサービスの介護職員の重要な仕事の一つです。利用者さんを飽きさせないために、適切なタイミングで新しいレクリエーションを取り入れていく必要があるため、案を考えるのに悩む介護職員もいるようです。

■7.機能訓練

専門的な機能訓練を実施するのは理学療法士、作業療法士などの資格を持つ機能訓練指導員ですが、介護職員がそのサポートを行うこともあります。

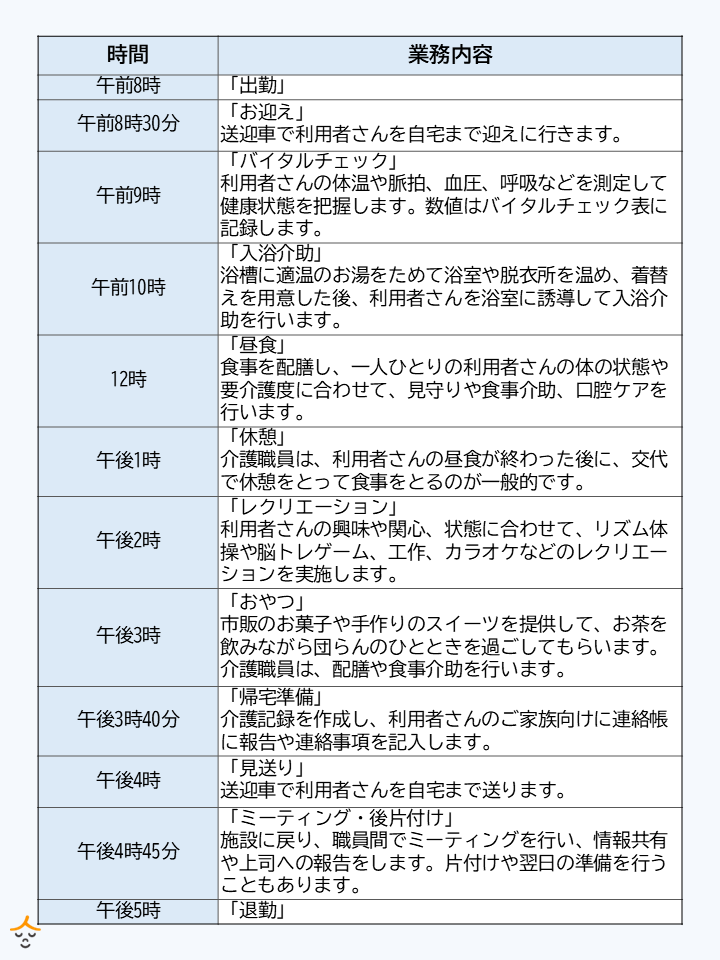

デイサービス職員の1日のスケジュール例

デイサービスで働く職種

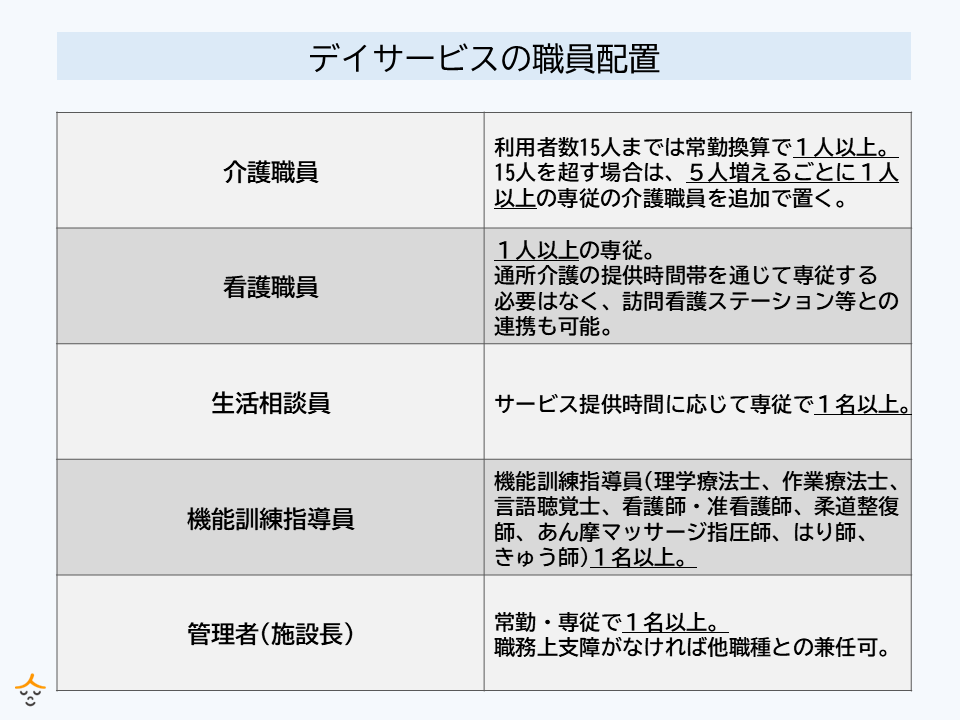

デイサービスには、介護職員のほかに、看護職員、機能訓練指導員、生活相談員、管理者を配置するように定められています。次に、それぞれについて、詳しい配置基準や仕事内容を紹介します。

※参考:厚生労働省 通所介護及び療養通所介護

■介護職員

なお、常勤換算とは、さまざまな勤務形態の職員の労働時間をすべて足して「常勤の職員が何人働いているか」に換算した人数を指します。

■看護職員

基本的には専従の看護職員を置くこととされていますが、デイサービスの提供時間帯を通じて専従する必要はなく、必要に応じて訪問看護ステーションのような他施設と連携するケースも認められています。

■生活相談員

生活相談員になるための資格要件は自治体によって異なりますが、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが求められるケースが一般的です。デイサービスには、サービスを提供する時間に応じて、専従で1人以上の生活相談員を置くことが定められています。

■機能訓練指導員

デイサービスには、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師・准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(※)のうちのいずれかの資格を持つ機能訓練指導員1人以上を配置することが定められています。

※はり師、きゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6ヶ月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験がある者に限られます。

■管理者(施設長)

デイサービスには、常勤・専従で1人の管理者を置くことが定められていますが、職務上支障がなければ、ほかの職種と兼務することもできます。管理者になるための要件は、特にありませんが、厚生労働省の通知や自治体の運用により、実務経験や資格が求められることが多いです。

デイサービスの種類

ここでは、主なデイサービスの種類を紹介します。

■小規模デイサービス(地域密着型通所介護)

原則として、施設が所在する市町村に住民票がある人が対象となります。アットホームな雰囲気の施設が多く、利用者さんのペースに合わせながらじっくりとケアをしたい介護職員に向いている施設といえます。小規模ゆえに利用者さんの要望に柔軟に応えられるのも特徴です。

■大規模デイサービス(大規模型通所介護)

また、職員数が多いため、小規模デイサービスに比べると休みをとりやすい傾向があります。

■通常規模デイサービス(通常規模型通所介護)

様々な特色を持ったデイサービスが増えてきているので、ここでは通常規模デイサービスの一例を紹介します。また、紹介するものは小規模でも提供しているサービスもあります。

●リハビリ特化型デイサービス

リハビリを担当するのは理学療法士や作業療法士などの資格を持つ機能訓練指導員で、介護職員はその補助にあたります。半日単位の利用が一般的で、食事介助や入浴介助は行っていない施設がほとんどなので、介護職の身体的負担は比較的少なめといえるでしょう。

●認知症対応型デイサービス

介護職員にとっては、身体的な負担が少ないデイサービスでありながら、認知症ケアの知識や認知症の高齢者への対応を身につけられるのがメリットといえます。

●宿泊型デイサービス(お泊まりデイサービス)

介護保険外のサービスゆえに、以前は自治体や施設によってサービスの質に差がありましたが、2015年に厚生労働省がガイドラインを発行して基準を定めてからは、より利用しやすいサービスとなりました。ガイドラインでは、利用者の定員を12人までとし、介護職員や看護職員を1人以上常駐させることとされています。

よく似たサービスに介護保険サービスのショートステイがありますが、対応している施設数が少なく予約がとりにくい傾向があります。宿泊型デイサービスは、普段通い慣れている施設でそのまま泊まれるという安心感と手軽さが魅力です。

宿泊型デイサービスの介護職員として働くメリットは、日中のケアと一貫して対応できるため、利用者さんとの関係が築きやすいことです。また、夜勤手当が支給されるため、収入アップが期待できます。

デイサービスとデイケアの違い

ここで、両者の違いを確認しておきましょう。

■「通所介護」と「通所リハビリテーション」

デイサービスの主な目的が、利用者が自立した日常生活を送れるように支援することであるのに対し、デイケアの主な目的は、機能維持・回復のためのリハビリを提供することです。

■最大の違いは医療的な判断・管理があるかどうか

デイサービスには医師の配置義務はなく、リハビリテーション特化型デイサービスでは「生活機能の維持・向上」を目的として、機能訓練指導員が利用者の状態に合わせたプログラムを自ら考え、実施しています。

デイケアは介護保険法上、「医療機関」や「介護老人保健施設」等が実施主体で医師の配置が義務付けられており、機能訓練の医学的評価や指示、バイタル確認の指示・管理を行っています。なおリハビリのほかに、食事介助や排泄介助、入浴介助といったケアや看護師による健康チェックも受けることができます。

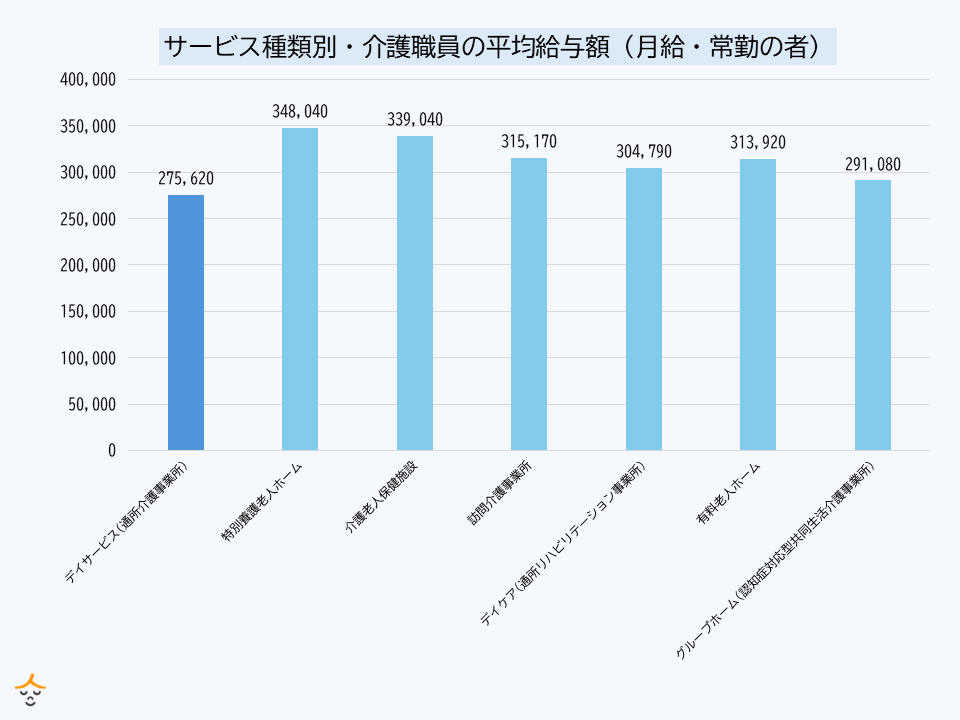

デイサービスで働く介護職員の平均給与

ほかのサービス形態の施設・事業所で月給・常勤の働く介護職員の平均給与額と比較してみましょう。

※参考:厚生労働省 令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果P122

デイサービスは特別養護老人ホームなどと比較して軽度介護が中心なことや、夜勤がないことなどから、給与は低い場合が多いです。

デイサービスで働くメリット

・夜勤がなく、残業が少なめ

・無資格・未経験でもチャレンジしやすい

■体力的な負担が少ない

ベッドから車椅子への移乗介助、全身を使って体を支えながらの入浴介助といった身体介護の機会が少ないため、入居型施設で働く場合ほど介護職の体への負担はかかりません。介護職に興味はあるけど体力に自信がない人、腰痛の悪化が心配な人にはおすすめの職場といえます。

■夜勤がなく、残業が少なめ

一方、デイサービスの場合、なかには宿泊型デイサービス(お泊まりデイサービス)に対応している施設もありますが、多くは日中しか営業していないため、基本的には夜勤はありません。そのため夜勤が原因で生活リズムが崩れる心配がなく、規則正しい生活を送ることができます。

また、営業時間が決まっていて、夕方にはすべての利用者さんが帰宅するため、残業が発生しにくい傾向があります。土日や祝日を定休日としている施設も多く、休日をしっかり確保しながら規則正しい生活リズムで働くことができます。子育て中の人やプライベート重視の人には適した環境といえるでしょう。

■無資格・未経験でもチャレンジしやすい

デイサービスの仕事の魅力・やりがい

次に、デイサービスで働く魅力ややりがいを確認していきましょう。

・会話や交流を楽しめる

・利用者さんにレクリエーションを楽しんでもらえる

・利用者さんの家族の負担を軽減できる

■利用者さんの自立を支援できる

そうした目的の実現に貢献できることは、介護職員にとっては大きな喜びになるはずです。日々、多くの利用者さんと接するなかで、これまでできなかったことができるようになる、新たな楽しみを見つけて表情がいきいきしてくるといった利用者さんの変化を目にする機会もあるかもしれません。

■会話や交流を楽しめる

また、利用者さんから直接、「いつもありがとう」「がんばってるね」などと感謝や励ましの言葉をかけてもらえると、「この仕事を続けていてよかった」と感じるでしょう。

■利用者さんにレクリエーションを楽しんでもらえる

また、利用者さんを飽きさせずに楽しませるためには、適度なタイミングで新しいレクリエーションをとり入れていく必要があります。レクリエーションを企画することも、介護職員にとってはやりがいのある仕事の一つです。利用者さんの希望や興味に合わせて企画したレクリエーションが好評だったときには、充実感ややりがいを感じるでしょう。

■利用者さんの家族の負担を軽減できる

また、介護職員は、利用者さんを自宅に送迎する際に毎回家族と顔を合わせるため、自分たちが役立っているという実感を得やすいでしょう。家族からの「ありがとうございます」「助かっています」といった感謝の言葉も、介護職員の心の支えになるはずです。

デイサービスで働くデメリット

・高いスキルが身につきづらい

・人によっては人間関係のストレスを感じやすい

・送迎業務が負担になることがある

■ほかのサービス形態と比べると給料が低い

少しでも多く稼ぎたい収入重視の方は、上で紹介した「サービス種類別・介護職員の平均給与額」も参考に、ほかのサービス形態の施設・事業所で働くことを検討するのがよいでしょう。

■高いスキルが身につきづらい

介護職員として経験を積んで少しでも早くキャリアアップしたい人、専門性を高めて幅広い対応力を身につけたい人は、要介護度の高い利用者さんが多い特別養護老人ホーム(特養)のような入居型施設を選んだほうがよいでしょう。

■人によっては人間関係のストレスを感じやすい

また、シフト制で日によって職員の顔ぶれが変わる入居型施設と違って、デイサービスは日勤のみの施設が多く、毎日同じ仲間や先輩と顔を合わせることになります。職場に気が合わない職員がいると、レクリエーションや入浴介助などチームで動く場面が苦になるケースもあるでしょう。

■送迎業務が負担になることがある

特に車の運転に苦手意識がある人がドライバー役になると、緊張や疲れを感じやすいかもしれません。

デイサービスの介護職員に向いているタイプ

デイサービスの介護職員には、どんな人が向いているのでしょうか。ここからは、デイサービスに向いているタイプを紹介します。

■人と話すのが好きでコミュニケーション力が高い

人と話すのが好きで、会話や交流を心から楽しめる人はデイサービスの介護職員向きといえるでしょう。また、送迎時に家族とも接する機会も多いので、コミュニケーション力は必須です。

■柔軟な対応力がある

したがって、幅広い利用者の名前を覚えたり、性格や状態を把握したりと、柔軟な対応力が求められるでしょう。

■レクリエーションやイベントの企画が得意

レクリエーション・イベントを企画するのが得意で、「次はどのようなレクリエーションをしよう…」と考えるとワクワクしてくるような人は、デイサービスの介護職員に向いています。

デイサービスの介護職員に向いていないタイプ

以下で確認していきましょう。

■レクリエーションの企画・実施が苦手

デイサービスのほか、特別養護老人ホーム(特養)やグループホームなどの入居型施設でも、基本的には利用者さんの要介護度や興味に合わせたレクリエーションやイベントが実施されています。レクリエーションが苦手な人は、レクリエーションの全くない訪問介護事業所に転職するのも選択肢の一つです。

■時間の管理が苦手

また、レクリエーションを実施する際にも、参加者の様子や状況に合わせて時間配分を調整しながら動く必要があります。時間通りに多数のタスクを処理するのが苦手な人、テキパキと要領よく動くのが苦手な人は、デイサービスの仕事の流れについていくのが難しいかもしれません。なかには、時間に追われている感覚をストレスに感じる人もいるでしょう。

デイサービスでの仕事に役立つ資格

ここでは、デイサービスでの仕事に役立つ資格を紹介します。

■介護職員初任者研修

無資格の介護職員は、資格のある職員の指示のもとでないと、移乗介助や入浴介助などの直接利用者さんの体に触れる身体介護を行うことができません。しかし、初任者研修を取得すれば、一人でも身体介護を行えるようになるため、活動の幅を広げることができます。

■介護福祉士実務者研修

初任者研修を取得していなくても実務者研修を受けることは可能です。初任者研修と実務者研修のカリキュラムには重複する部分もあるので、初任者研修を受けた人が実務者研修を受ける場合、受講科目の一部が免除されます。

■介護福祉士

養成施設ルートの場合、高等学校を卒業後、介護福祉士養成施設や福祉系大学などに進み、必要なカリキュラムを受講して卒業した後、介護福祉士の国家試験に合格すると、資格を取得できます。福祉系高等学校ルートでは、福祉系高校を卒業した後、実務を9ヶ月間経験して試験に合格する必要があります。

実務経験ルートでは、実務を3年以上経験した後、実務者研修を修了する必要があります。その後、試験に合格すると、介護福祉士の資格を得ることができます。介護福祉士養成施設や福祉系大学などを出ていない社会人が介護福祉士を目指す場合は、実務経験ルートで資格を取得することになります。

■レクリエーション介護士

2級の講座では、高齢者とのコミュニケーション力、レクリエーションの企画の立て方、レクリエーションの実行の仕方という「レクの基本」を身につけます。1級の講座では、利用者や家族の抱える課題をレクリエーションの実践によって解決する力、介護レクリエーションの意義と役割を論理的に学び人に伝えることのほか、利用者の要介護度や体の状態に合わせたレクリエーションのアレンジ法を身に付けます。

2級は通信・通学・団体研修のうちいずれかの方法で講座を受けた後、筆記試験、提出課題双方合格点に達すると取得できます。1級は2級の資格取得者が対象で、通学による講座を受講し、実技・筆記試験に合格し、現場実習を行うことで取得できます。

最上位のマスターでは、介護レクリエーションに関する専門的な知識をもとに、講座や講義ができる能力が求められます。筆記試験、小論文、実技試験を受けてその能力があると認められると、資格を取得することができます。受験資格は、レクリエーション介護士2級と1級を取得していて、介護現場でのレクリエーションの実践経験が3年以上あることです。

参照:一般社団法人 日本アクティブコミュニティ協会 レクリエーション介護士

■普通自動車免許

そのため、普通自動車免許を持っていれば、介護職員として入職した後に役立つ可能性があります。また、就職・転職活動の際にも、普通自動車免許があると、採用されやすいかもしれません。

まとめ:デイサービスの仕事はプライベートと両立しやすい

もちろん、その分、給与が低い傾向があったり、高いスキルが身につきにくかったりとデメリットもあります。介護業界への転職活動では、仕事内容やメリット・デメリットを把握したうえで、自分に合ったサービス形態の施設・事業所を選ぶことが大切です。未経験から介護の仕事にチャレンジする人は、ぜひ選択肢の一つとして、デイサービスを検討してみましょう。

■あわせて読みたい記事

介護ドライバーとは?必要な資格や給与事情、仕事内容を徹底解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1284介護ドライバーとはデイサービスなどで利用者さんの送迎を行う運転手のことです。似た職種の介護タクシードライバーなどと混在されがちですが、必要な資格や業務内容などに違いがあります。この記事では、介護ドライバーとはどのような職種なのかであったり、具体的な仕事内容、給与事情、給与アップの方法などについて解説します。

介護業界に踏み出そう!意外と知らない業界の魅力を徹底解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1173日本の高齢化に伴って、高齢者への支援のニーズは年々高まっています。介護業界で仕事をしたいけど、実際どんな業界なんだろう?とお考えの方へ。この記事では「簡単」かつ「わかりやすく」介護業界を紹介します!介護職・ヘルパーに転職をしたい方、これから働くか迷っている方、まだ興味はうすいけれど業界について知りたい方は、ぜひお役立てください!

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。