本日のお悩み:花粉症の利用者さんに介護施設ができる工夫とは?

また、鼻炎が認知症の原因になる可能性があるという記事も見ました。

施設としてできる花粉症対策や、利用者さんへの対応で工夫できる点があれば教えてください。

花粉症を理解したうえで対応方法を考えていきましょう!

■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

今年も花粉症の季節がやってきましたね。毎年多くの人がこの時期になるとくしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状に悩まされますね。私自身も花粉症に苦しむ一人で、集中力が続かない、頭がぼんやりする、鼻が詰まって息苦しいなど、日常生活への影響を感じています。

ご質問者さんのデイサービスでも、ご利用者さんの体力や免疫力が低下していることから、花粉症による体調悪化や生活の質の低下が特に気になり、無視できない問題ですよね。ご質問いただいた、鼻炎と認知症との関係や花粉症について、高齢者特有の鼻炎との違い、施設での対策と対応方法についてお伝えします。

■そもそも日本で花粉症の人が多い理由

戦後、日本政府は木材需要の急増に対応するため「拡大造林政策」を推進しました。これにより、全国でスギやヒノキが大量に植林さたのですが、需要減少後は手入れが行き届かず、現在では大量の花粉が飛散し花粉症の原因となっていると考えられています。

※出典:環境庁 花粉症環境保健マニュアル2022

■花粉の飛散時期は2~4月がピーク

※参考:厚生労働省 花粉症の原因

■アレルギー治療に対する近年の研究

2015年2月、アメリカで開催された学会で、ギデオン・ラック教授が発表した研究が注目を集めました。 その内容は「子どものピーナッツアレルギーを予防するために、幼少期から少量のピーナッツ」を摂取させるほうがよい」というもので、アレルゲンを少しずつ体内に取り入れることで免疫システムを「訓練」し、アレルギー反応を軽減できるというアレルギー対策の新たな可能性を示しました。

この研究結果を花粉症に置き換えると、マスクやゴーグルをして花粉を避けるのではなく、極端なことを言うと、毎日少しずつ花粉を体内に摂取すれば花粉症が改善されるということを示したのです。

現在では、花粉症治療の1つにアレルゲン免疫療法(減感作療法)があり、まさにアレルギー症状の原因物質を皮下注射で体内に取り入れ、花粉症の症状を軽減または根治させる治療法が確立されています。

※参照:厚生労働省 的確な花粉症の治療のために

これって花粉症?高齢者の鼻炎と花粉症の違いとは

鼻炎のストレスから生活の質に悪影響を与えることも考えられるので、専門医と相談しながら適切な治療に繋げられるようにしていきたいですね。花粉症の症状と合わせて、いくつかの代表的な鼻炎について解説させていただきます。

■花粉症について

花粉以外にもハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎もあります。花粉症の鼻炎の症状には、主にこのような特徴があります。

・無色透明のサラサラした鼻水

・連続してくしゃみが出る

・朝方(寝起き)に症状が出やすい

春にこのような症状があれば、まず花粉症と思う人は多いと思います。

ご利用者さんで、いつまでも症状が長引く、薬がよく効かないといったときは、医師に相談のもと、他の病気を疑ったほうがよいかもしれません。

■老人性鼻漏について

鼻粘膜には吸い込んだ空気(吸気)を温めて加湿したり、肺から出る暖かく湿り気のある空気(呼気)を冷やして再吸収する機能があります。歳をとることで、こうした粘膜の働きが低下し、鼻の中の呼気に含まれる水分が鼻水となってしまうのが老人性鼻漏です。

また、鼻水以外にくしゃみなどの症状はなく、食事や朝方に鼻水が出やすいといった特徴があります。老人性鼻漏の原因は、アレルギー反応ではないので、鼻炎薬はほとんど効果がないといわれています。対処法としては、鼻粘膜を温めることが効果的です。

※参照:J‐STAGE 加齢性鼻炎の診断と治療

■血管運動性鼻炎について

鼻水の分泌は自律神経によって調節され、自律神経のバランスが乱れることで、血管運動性鼻炎が起きると考えられています。気温差が7度以上になると症状が出やすく、高齢者のみならず、自律神経の働きが低下している方に多くみられます。

症状の特徴として、暖かい室内から出て、冷たい外気に触れたときや朝方に大量の鼻水が出るといったことが挙げられますが、特に高齢者の場合は、温かい食べ物を食べていると大量に鼻水が出ることが特徴です。対処法としては、アレルギー性鼻炎に対するものと同様の治療に加え、日常生活の中でストレスを溜めず自律神経を整える、体を暖めることも大切になります。

以上のように、高齢者特有の鼻の病気には、花粉症との区別が難しいものがあるので、自己判断せず専門医へ受診できるように周囲のサポートも必要になります。

※参照:J‐STAGE 血管運動性鼻炎

■鼻炎は認知症の原因になるのか?

これが花粉症の人が認知症の原因になると言われている所以ですね。花粉症を適切に治療し、免疫細胞を減少させなければ、神経細胞への攻撃を抑えることができる可能性が示され、花粉症を治せば、アルツハイマー病も予防できるという考えになっているようです。

ただし、鼻炎や花粉症が認知症のリスクを高める可能性については、研究が進行中でメカニズムが正しく解明されていないので、明言はできない状況です。今後の研究がとても興味深いですよね。

※参照:J‐STAGE 嗅覚障害と認知症

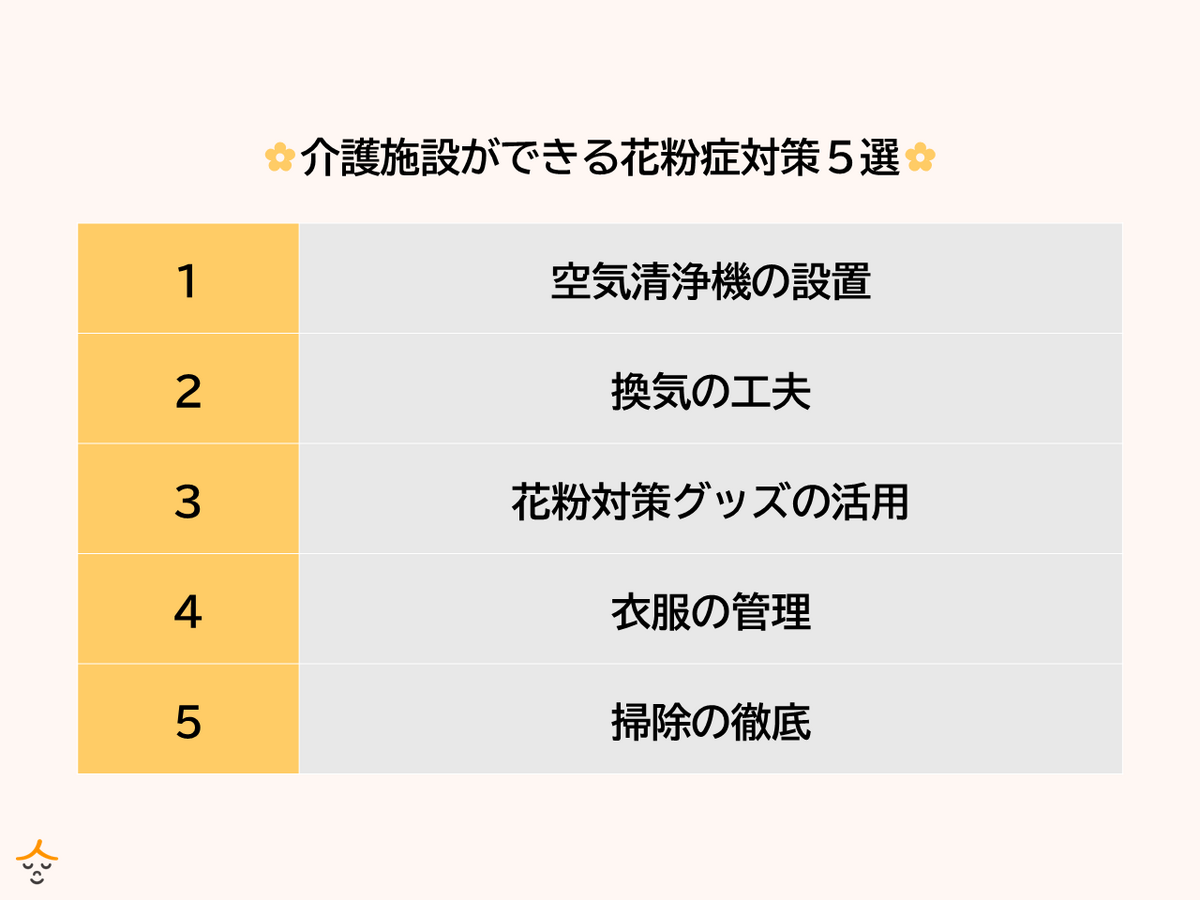

介護施設ができる「花粉症対策」5選

ここからは、介護施設でできる花粉症対策を5つ解説します。

■1.空気清浄機の設置

設置するだけで室内の花粉濃度を低減でき、症状の軽減が期待できます。

■2.換気の工夫

施設の場合だと、24時間の換気機能を備えている設備もありますので、確認してみてください。

■3.花粉対策グッズの活用

前述した根治治療を求める方は少ないと考えられるので、対処療法が現実的です。特に顔にフィットするマスクや花粉症用メガネが効果的だと思います。

■4.衣服の管理

■5.掃除の徹底

そもそも、衛生環境を整えることは、ハウスダストをはじめとしたアレルゲンを減少させるので1年を通して定期的な清掃の徹底はしていきましょう!

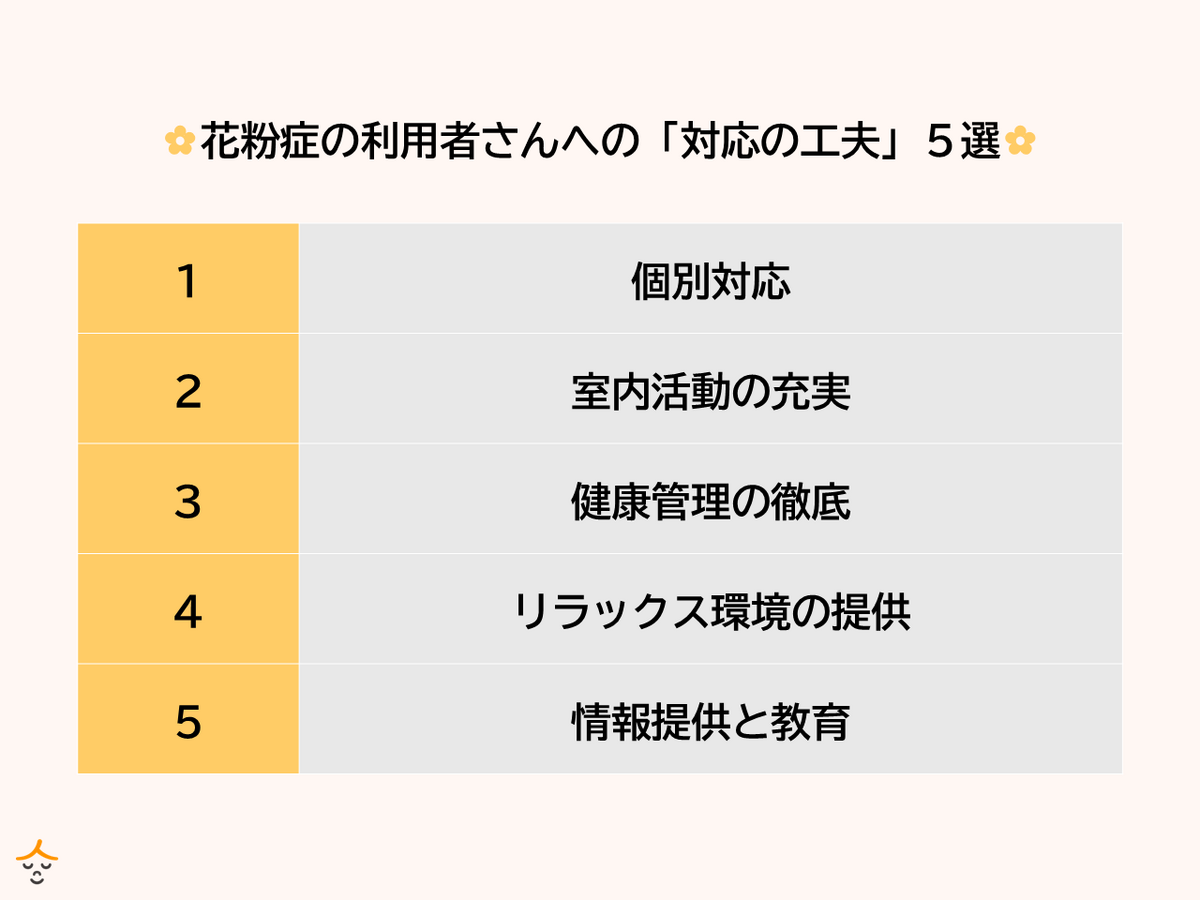

花粉症の利用者さんへの「対応の工夫」5選

対応の工夫をするだけで、症状を軽減させることができる可能性があります。

■1.個別対応

日常生活に影響が及んでいる可能性が高いので、ケアマネジャーや関係職種のスタッフにも共有してください。

■2.室内活動の充実

例えば、手芸や読書、レッドコードや室内でできる軽い運動などに切り替えています。

■3.健康管理の徹底

■4.リラックス環境の提供

■5.情報提供と教育

最後に:花粉症シーズンでも過ごしやすいと思ってもらえるよう対策していきましょう!

また、介護職員だけで解決しようとするのではなく、症状が重い場合などは医師や関係機関に相談をしてみることも大切です。

■あわせて読みたい記事

介護施設の感染対策とは?BCP策定や認知症の方への接し方について解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1147[2025年1月24日更新]介護施設での感染対策とは?介護施設では、コロナウイルスやインフルエンザなどさまざまな感染症が発生します。BCP策定方法や、感染した利用者さんへの声かけ方法などを解説します。【執筆者:羽吹 さゆり】

介護施設でもたばこやお酒は続けられる?|介護施設内の嗜好品事情を解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1240介護施設におけるたばこやお酒、お菓子やジュースなどの嗜好品事情はどうなっているのでしょうか?この記事では、介護施設における嗜好品事情について実際の現場に携わる専門家に解説いただきます!【執筆者/専門家:後藤 晴紀】

・けあぷろかれっじ 代表

・NPO法人JINZEM 監事

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士