本日のお悩み:介護現場におけるコーチングの活用方法を教えてください

私が勤める施設も常に人手不足です。さらに、新人職員への指導も厳しく伝えてしまうと離職に繋がってしまいますが、伝えないとケアの質が低下し、利用者さんに申し訳ない気持ちになります。

そこで、何か工夫できることはないかと調べていたら、コーチングというコミュニケーション手法があることを知りました。 コーチングの行い方やポイントなどを教えてください。

コーチングは介護現場における人手不足解消の鍵です!

■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

介護業界では慢性的な人手不足が課題となっており、新人職員の指導も現場での人員の不足から難しい状況にあり、現場の負担感は大きくなっていると思います。

また、厳しく指導すると離職につながる可能性があり、逆に指導を怠るとケアの質が低下するばかりか、スタッフから「適切に指導してくれない」という不満が高まり離職につながるケースも少なくありません。このバランスを取る手法として「コーチング」が注目されているのです。

人材不足で、なかなかスタッフに時間を割くことも難しいと思いますが、人材育成は人材定着、離職防止にも大きくかかわっており、優先して取り組まれるべき事項であると言えます。

この記事では、介護現場でのそもそもコーチングがどのようなコミュニケーション手法なのかに加え、コーチングの活用方法やポイントについて解説していきます。

そもそもコーチングとは

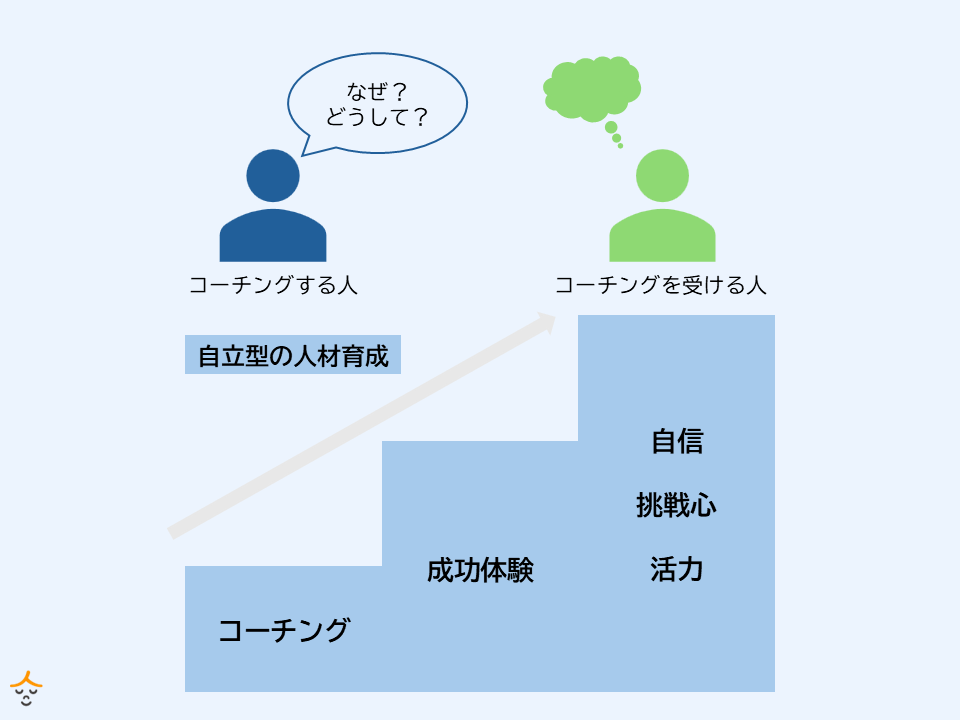

単に指導するのではなく、質問を通じて相手に考えさせ、自己解決能力を育てることを目的とします。いわゆる『自立型の人材育成』と言えると思います。

■コーチングの基本的な考え方

2.一方的に教えるのではなく、考えを引き出す

3.失敗を責めるのではなく、学びの機会と捉える

4.「できない理由」ではなく「どうすればできるか」を考えてもらう

●1.相手の可能性を信じる

しかし、コーチングにおいては、気づきが得られる関わり方が重要となるため、相手の「できる」という可能性を信じ、「なぜ?」を考える癖をつけさせることが大切です。

●2.一方的に教えるのではなく、考えを引き出す

たとえば、学校において「この問題の答えはこうなるよ!なぜかというと~」と答えの根拠まで解説をしてしまうのは、コーチングのコミュニケーションとしては不適切です。コーチングにおいては、「この答えはこうなるよ!けど、なぜこうなると思う?」と相手の考えを引き出す「なぜ?」のトレーニングを積み重ねることが重要です。

このトレーニングを重ねることは、論理的な思考を育むことに繋がります。そのため、指導を受ける側がこの思考を身につけると、その他の課題に対しても同じように改善していくことができる副次的な効果もあると考えられます。まさに自立型の人財育成に繋がっていきますね。

●3.失敗を責めるのではなく、学びの機会と捉える

また、本人だけでなく、この失敗から得られる学びの機会は、指導を受ける側の人にとっても成長のチャンスに繋がります。その失敗をより良い経験とするためには、失敗から逃げることなく、その失敗に対して「なぜ?」を繰り返し、原因や再発防止にむけた考察を、本人から引き出してあげるよう意識しましょう。

●4.「できない理由」ではなく「どうすればできるか」を考えてもらう

特に介護現場では、「どうすれば利用者さんにとってより良いケアができるか?」といった問いかけを通じて、職員の気づきを促すことが重要です。人材不足を言い訳にするのではなく、その限られた人員で「どうしたらできるのか?」を考え、実践することは大きな成長の機会となるでしょう。

また、これを実践することで、「業務の効率化をどのように図るのか」という新たな課題に対しての挑戦へと繋がるかもしれません。そして、そこで得られた成功体験は、より前向きでポジティブな思考へと変わっていくと思います。

■コーチングとティーチングの違い

どちらが優れているというわけではなく、教えたい内容や、相手の状況などによって使い分けることが重要です。その違いについて説明していきます。

.png)

例えば、指導者側が限られた時間の中で移乗介助や排泄介助などを指導する場合は指示的な「ティーチング」が適していると思います。一方で、手技の確認や考察を交えられるタイミングでは、注意点やポイントなどの気づきを促す双方向の「コーチング」が適しています。

また、仕事への姿勢や利用者さんへの接し方、自発的な問題解決能力を高めるには時間を掛けながら気づきや成長を促す「コーチング」が有効です。このように、コーチングとティーチングは何を目的とした時間か、誰を相手にしているのかなどの状況によって使い分けていく必要があります。

介護現場でコーチングの実践方法やポイント

2.質問を活用する

3.承認とフィードバックを行う

4.目標設定

■1.傾聴(アクティブリスニング/積極的に聴く)

• 繰り返し(「それは○○ということですね!」)

• 共感を示す(「それは大変でしたね」「○○と感じたんですね」)

■2. 質問を活用する

・選択肢を提示する

・振り返りを促す

●オープンクエスチョンを使う

コーチングにおいては、「なぜこれに挑戦してみたいの?」「どうすればよかったと思う?」などのように5W1H(Who:だれ・What:何・When:いつ・Where:どこ・Why:なぜ・How:どのように)を活用して、質問を繰り返していく必要があります。

●選択肢を提示する

そのため、状況によっては「○○と××ではどちらが良いと思いますか?」といったように選択肢を提示し、その後、オープンクエスチョンを用いて「どうしてそう思いましたか?」といったように確認していけると良いでしょう。

●振り返りを促す

この際も、「今日の業務で気づいたことはどのような事でしたか?」のように、5W1Hを用いながら相手の自己開示を促します。

■3.承認とフィードバックを行う

・改善点を前向きに伝える

●良い点を具体的に褒める

例えば、ただ「今日もいい感じだったね!」と伝えるのではなく、「利用者さんへの声かけが優しく、丁寧でよかったです!」と伝えると、次回以降もより意識して実践できるようになるでしょう。

●改善点を前向きに伝える

そのため、「○○がよかったけど、さらに××するともっと良くなりますよ!」といったように、改善点は前向きに伝えるようにしましょう。

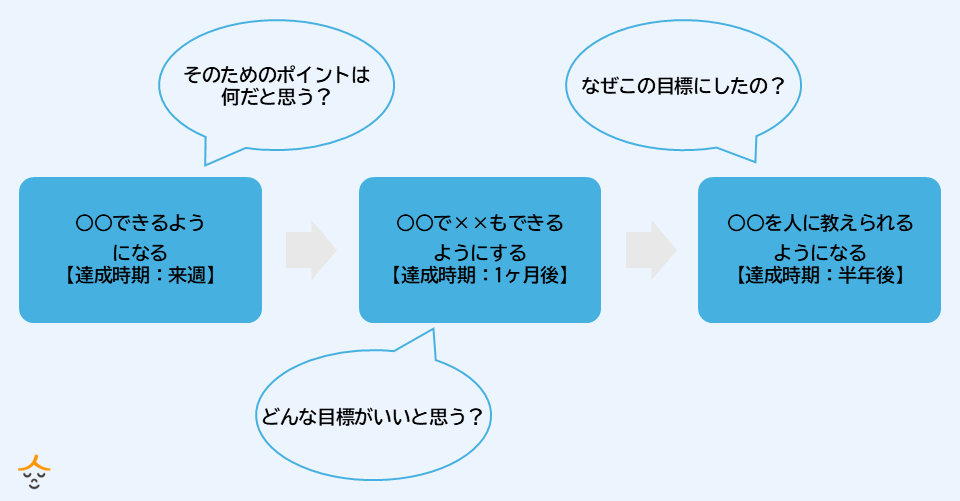

■4.目標設定

目標を設定する際のポイントは以下の通りです。

・小さな成功体験を積めるようスモールステップで作成する

・目標は短期間で作成する

・本人の納得がいく目標を作成する

●具体的な目標の設定

具体的な目標とは、第三者が見ても達成の可否がわかるものです。

例えば、「○○を頑張る!」という目標を設定したとします。頑張るというのは、個人によって基準が異なるため、頑張ることができたのかどうかは誰も決めることができません。一方で、「○○を1人でできるようにする」といった目標は、その行動ができているかどうかで目標の達成を確認することができます。

また、本人が設定した目標に対し、「なぜ」「どのように」など5W1Hを用いて質問すると、より具体的な目標設定が可能になります。

●小さな成功体験を積めるようスモールステップで作成する

小さな成功体験を積み上げることは、チャレンジ精神や自己肯定感の高まりに繋がります。スモールステップで目標を作成し、小さな成功体験を積めるようにしましょう。

●目標は短期間で作成する

もちろん、長期的に「こういう姿になりたい!」と思うことも大切ですが、その姿になるために必要な目標を逆算して考えると、より具体的に目標設定をすることができます。

●本人の納得がいく目標を作成する

とはいえ、目標の適正化も大切なので、先述した5W1Hを用いて、「どのような目標にしますか?」「なぜこの目標にしたいと思ったのですか?」のような質問を繰り返し、本人の理想とする姿や目標を明確化していきましょう。

介護現場でのコーチングはいつ実践する?

次に、実際の介護現場において、どのような場面でコーチングを実践すればよいか紹介していきます。

■新人職員の育成

新人職員が基本的な業務を教えたあと、「どのように感じましたか?」「どのようなことを意識しましたか?」「もっと良い方法は何かありますか?」などと問いかけることで、自主的な学びの機会や気づきが得られるようになります。

新人職員は緊張から想いをなかなか表出することができません。そのため、指導者側が話しやすい雰囲気を作る配慮が必要です。第一印象はとても重要です。認めて褒めて新人職員さんのモチベーションを高めてあげてください。

■業務改善のための対話

「どうすれば解決できるか?」「なぜこの問題が発生したのか」などを話し合える場所を作ることで、施設や事業所単位の問題に対して、職員の主体性を引き出すことができます。

■メンタルケアとモチベーション向上

また、定期的な面談と併せて、職員とのかかわりの量を増やし、コーチングのコミュニケーションで、潜在的な困りごとを解決する姿勢が重要です。現場の中で一番の理解者となってあげてください。

【具体例あり】介護現場におけるコーチングを活用した指導

■事例1:新人職員の声かけの指導

【ティーチングの場合】

【コーチングの場合】

コーチングでは以下のような声かけをおこないます。

新人職員(以下、新)「利用者さんが安心でき、信頼してもらえるように心がけています。」

指「それはすごく良いポイントが意識できていますね。どんな声のトーンや言葉が安心してもらえると思いますか?」

新「丁寧語で優しく、ゆっくり話すと良いと思います。」

指「すごく良いと思います。表情は意識していましたか?」

新「そこまで意識できていませんでした。笑顔で対応すればよかったです。」

指「今気付けたじゃないですか!次回は意識できると、もっと安心していただけると思いますよ。」

このように、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを使い分けて、自らの気づきを引き出すのはコーチングによる指導の強みです。

■事例2:ミスをした職員への対応

【ティーチングの場合】

など、今後こういうことをしないようにと、注意を促す場合に効果があります。

【コーチングの場合】

新「申し訳ない気持ちです。」

指「次回ミスを防ぐために、どうすればよいと思いますか?」

新「自分なりのチェックリストを作ろうと思います。」

指「いいですね!それを試してみて、また感想を聞かせてください。失敗は同じ失敗を繰り返さないための改善に繋がる成功体験ですからね。トライ&エラーで進めていきましょう。」

このように、ミスに対してどのように対応するのかや、どのように感じているのかを自分自身で考えるようアシストするのがコーチングを用いた指導です。

最後に:コーチングとティーチングを使い分け、適切なコミュニケーションに繋げましょう!

コーチングでは、傾聴・質問・承認・目標設定がポイントとなっていますので、ポイントをしっかり押さえたうえで、適切な指導を行っていきましょう。

利用者さんへの声掛けのポイント|OK・NG例と注意点は?状況別に解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/415[2024年9月更新] 利用者さんとのコミュニケーション。比較的得意であると感じている方でも、一度は苦戦したことがあるのではないでしょうか。この記事では、コミュニケーションの基本から、利用者さんの状況別対応方法まで詳しく解説します!【回答者/専門家:古畑 佑奈】

【事例あり】認知症の方とのコミュニケーション方法のポイントを解説!悩みがちな事例についても解説します | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/438[2024年12月24日更新]認知症について正しい知識を身につけることで、認知症の方とのコミュニケーションがスムーズになります。この記事では認知症の方とのコミュニケーション方法やよくある事例への対応方法を紹介します!【コラム執筆者/専門家:古畑佑奈】

・けあぷろかれっじ 代表

・NPO法人JINZEM 監事

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士