本日のお悩み:両親に介護が必要か、お盆の帰省で確認したい!

どのような観点で確認すればよいか教えてください。

実例をもとに、ご両親の状態を確認しましょう!

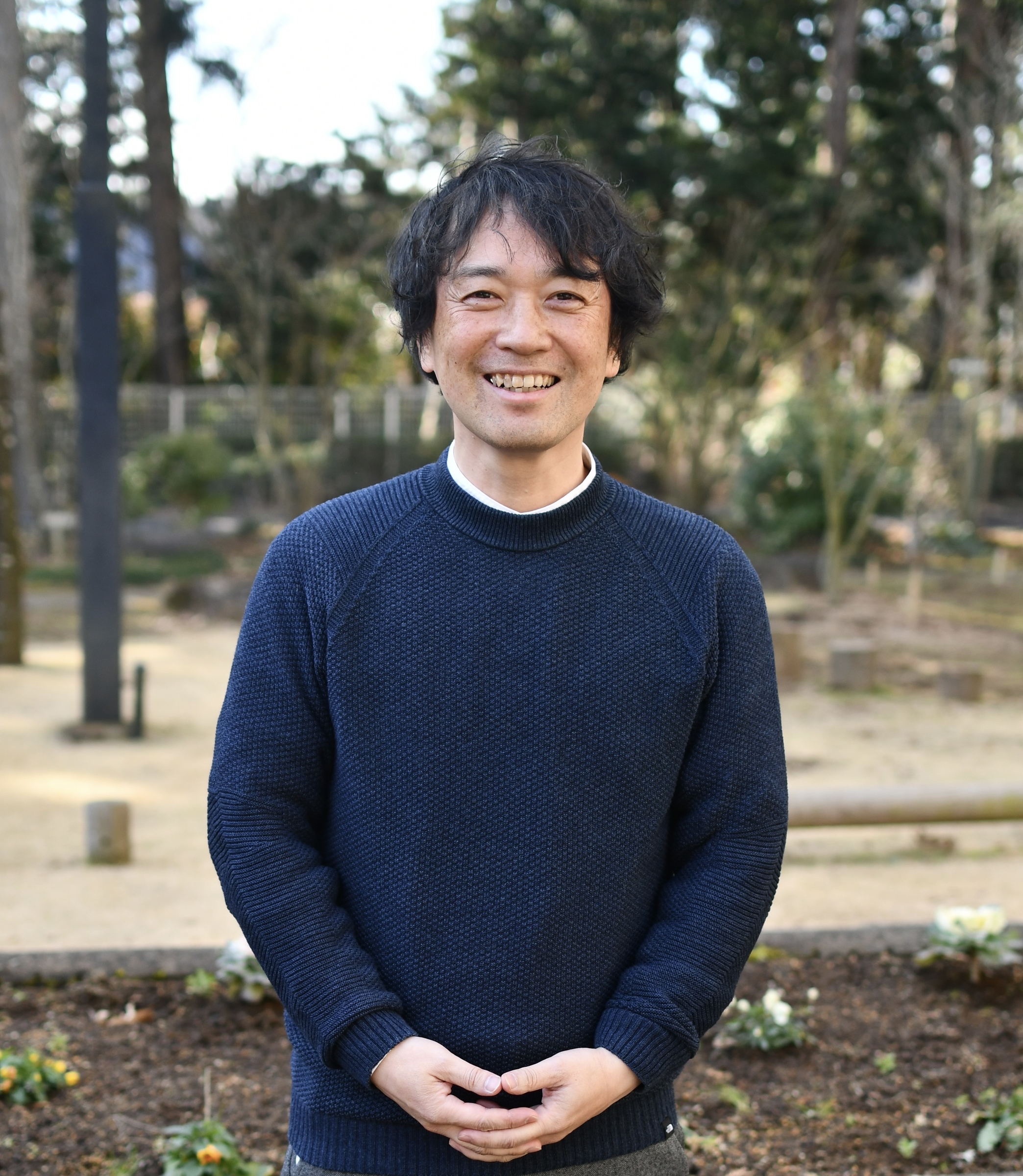

■執筆者/専門家

茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)

お盆の帰省を利用して、ご両親の状態(介護が必要か?)を確認したいとのこと。最近ありました私の実体験をもとにご質問にお答えしたいと思います。

【伊藤先生の実体験】父が要介護になった日|介護職として、そして子として私が感じたこと

■久しぶりの帰省

それでも、普段の私は忙しさを理由に、ほとんど顔を出していませんでした。

「何かあればすぐ行ける」「いつでも会える」そんな安心感が、かえって足を遠ざけていたのかもしれません。 でも本音を言えば、「いつまでも元気でいてほしい」という願いと、「親の変化を直視したくない」という葛藤が、心の奥にあったのだと思います。

■父の介護認定|突然始まる介護の現実

内臓系の病気を発症し、入院を余儀なくされたことで、体力や筋力が低下したのが原因です。

自分の父が「介護を受ける側」になったと知った瞬間、胸の奥にズシンと重いものが落ちるような感覚がありました。

これって介護が必要かも?家族の状態を確認する際に意識したいポイント5選

その際に、特に注意したのは以下の5点です。

2.足の動き

3.モチベーション(やりたいことがあるか)

4.言動の整合性

5.同居者の声に耳を澄ます

■1.におい(清潔感)

父の様子を観察したところ、気になるにおいはなく、少し安堵しました。 とはいえ、においは状態変化の大きなサインとなるため、今後も注意深く見守る必要があります。

■2. 足の動き

父は気丈に「なんでもない」と振る舞っていましたが、その言葉の裏には「子どもに弱さを見せたくない」というプライドが感じられました。

■3.モチベーション(やりたいことがあるか)

入院中は「好きなことができない」と嘆いていましたが、その言葉は裏を返せば「やりたいことがある」というモチベーションの表れでもあります。

退院後、父の最初の目標は、自分の居場所であるログハウスに自分の足で行くことでした。

■4.言動の整合性

父は新聞やニュースをよく見て自論を語るのが好きなので、最近のトランプ大統領の話題を振ってみたところ、比較的明確な返答があり、少し安心しました。

■5.同居者の声に耳を澄ます

一方、母は日常の変化に気づいています。

「夜中に何度もトイレに起きて、私も眠れないの」

「テレビばかり見て、話しかけても返事がないことがある」

こうした母の声から、日々の困りごとや母自身の疲労感を確認することに努めました。 「介護が始まる」ということは、父だけでなく、母の人生にも大きな変化をもたらすのだと、改めて実感しました。

介護は突然やってくる、気づいたときが始まりのタイミング

それは、「変化に目を背けない勇気」です。

親の老いを認めることは、子どもにとってとてもつらいことです。だからこそ、「元気なままでいてほしい」という願いが強くなり、変化に気づかないふりをしてしまうことがあります。

けれど、介護はいつも突然始まります。 だからこそ、「あれ?」と思ったその瞬間に、変化を受け止め、備えることがとても大切なのだと、あらためて実感しました。

最後に:介護を「突然のこと」にしないために、できることを始めましょう!

けれど、それはきっと誰にでもある、自然な反応なのだと思います。もし今、この記事を読んでくださっている方が「うちの親はまだ大丈夫」と感じていたとしても、この夏、お盆などの機会に、ぜひお伝えした5つのポイントを参考に、ご家族の様子を少しだけ深く見てみてください。

そこに、これからの人生を支えるヒントが隠れているかもしれません。気づいたときが、始まりにできるチャンスです。私自身もこれから、「近くにいるけれど見えていなかった」両親に、ちゃんと向き合っていこうと思っています。

■あわせて読みたい記事

もしも家族に介護が必要になったら|制度や事業所を頼り、介護と仕事の両立を目指そう | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1200家族の介護は突然やってくるものです。いざやってきたときに、すぐに行動方針を決めることができる方は少ないと思います。また、介護と仕事を両立していけるのだろうか、慣れない介護をうまくできるのだろうかなど不安も多くあることでしょう。この記事では、いつ来るかわからない介護に備えて、どのような支援体制があるのかを解説していきます。【執筆者/専門家:牧野 裕美】

住居型有料老人ホームでの老老介護|介護職員ができるサポート方法とは? | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1234住居型有料老人ホームなどの介護施設では、夫婦での入居が認められています。長年連れ添った家族と同じ施設に入れることは安心感がある反面、施設に入居をしているにもかかわらず、老老介護になってしまうというリスクもあります。この記事では、夫婦で入居している方に介護職員ができるサポート方法を専門家が解説します!【執筆者/専門家:伊藤 浩一】

茨城県介護福祉士会副会長

特別養護老人ホームもくせい施設長

いばらき中央福祉専門学校学校長代行

NPO法人 ちいきの学校 理事

介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)