介護職で夜勤があるのは入所型施設!

夜勤がある施設の具体例としては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、介護付き有料老人ホームなどです。これらの施設では、日勤と夜勤にシフトを分け、24時間体制で利用者さんをケアしています。

■1ヶ月の夜勤平均回数は5回!

また、深夜勤務時の職員の数については、1人が53.7%、2人が23.4%と過半数以上が1人もしくは2人体制での勤務となっています。

これらの背景も踏まえたうえで、介護職の夜勤は大変そう、生活リズムの乱れが心配などといった声があがっています。

出典:介護労働安定センター 令和5年度介護労働実態調査

介護職の夜勤で生じがちな問題とは?

睡眠が思うようにとれないと、寝つきが悪い・眠れないなどといった睡眠障害に悩む人も少なくありません。若いうちは平気でも、年齢を重ねるにつれ夜勤がきつくなる人もいるでしょう。

また、先述したように夜勤は眠っている利用者さんが多いことからも、勤務するスタッフの数が少人数です。そのため、体位交換や排泄介助などのケアが日勤のときと比較して負担に感じる場合があるでしょう。 さらに、1人で夜勤につくプレッシャーや不安などもストレスに繋がり精神的な疲労の要因となる場合もあります。

夜勤にはメリットもある!?

■給料が比較的高い傾向がある

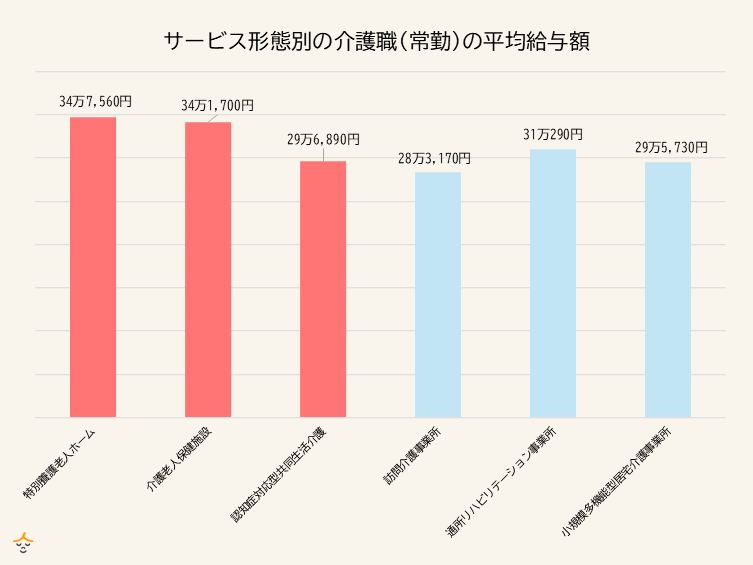

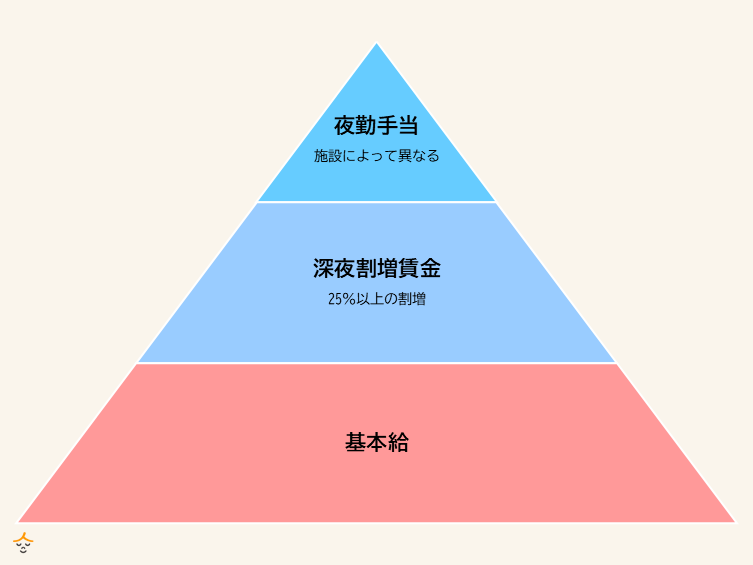

特に、特別養護老人ホームと訪問介護事業所を比較すると約64,000円も給与が異なるため、夜勤がある入所型施設は給与が高いと言えるでしょう。この背景には、夜勤を行った場合は22時以降、深夜割増賃金(+25%)と夜勤手当(任意ですが、多くの施設では1回につき5000円程度支給)がつくことが大きな理由として考えられます。

このように、金銭面だけを見ると夜勤を苦に感じない人は、夜勤のある入所型施設で働くことで給与アップを目指すことができます。

若くて体力があるうちは、入所型施設で夜勤をこなし、育児や家族の介護が始まったら通所型や訪問型の施設で、その経験を活かすといった働き方もキャリアプランの1つとなるでしょう。

■市役所や銀行などの公的手続きを夜勤明けに済ませられる

このことから、夜勤明けに公的手続きを行うことができるのは大きなメリットであると言えるでしょう。

介護職の夜勤明けならではの過ごし方5選

2.マッサージ・エステ・サウナ・岩盤浴などでリフレッシュ

3.定期検診や通院の予定をいれる

4.市役所や銀行など公的手続きを済ませる

5.好きなことに没頭する

■1.平日の昼間に混雑を避けながらショッピングを楽しむ

その点、夜勤明けは日中で時間も多くあり、空いているお店も多いため日用品の買い物やショッピングに行きやすいでしょう。しかし、夜勤明けは疲労も溜まっているので、しっかりと仮眠をとってから外出をすることがおすすめです。

■2.マッサージ・エステ・サウナ・岩盤浴などでリフレッシュ

マッサージなどを通じて、心身ともにリフレッシュすることは次の勤務での業務効率やモチベーションをあげることにも繋がります。

■3.定期検診や通院の予定をいれる

日勤のあとは病院が閉まっていたり、混雑していたりしますが、夜勤明けの日中に行くことができると、健診や通院が行いやすいでしょう。

■4.市役所や銀行など公的手続きを済ませる

また、転職を検討している際も面接は基本的に日中に行われるため、夜勤明けならではの有効的な時間の活用になると思います。平日の昼間にしかできないことを発見し、実行していきましょう。

■5.好きなことに没頭する

たとえば、サブスクリプションの連続ドラマを全話一気に観進めるであったり、音楽室を借りて楽器の演奏を行う、ライブや舞台の鑑賞に行くなどです。仕事のことを忘れ、自身の好きなことに没頭することで、休日を有効活用できます。

夜勤明けの過ごし方のポイント

・コーヒーなどカフェインを含む飲料は控えめにする

・入浴はぬるめのお湯で入る

・仮眠の時間は2~3時間程度に抑える

・夜はいつも通りの時間に就寝する

■食事は軽めに摂る

しかし、疲れているときに脂肪分や塩分の多いものを食べると、胃腸に負担がかかります。 さらにお腹いっぱいに食べた後に睡眠をとると、胃腸の働きが悪くなって胃もたれや消化不良を起こす原因になります。 もし帰宅後、睡眠をとる前に何か食べるなら、おかゆやうどん、湯豆腐、野菜スープなど、軽めで消化の良いメニューを選びましょう。

■コーヒーなどカフェインを含む飲料は控えめにする

そのため、夜勤の前や前半に飲むのは効果的ですが、後半や夜勤明け直後に飲むと、帰宅後に仮眠をとる際に眠れなくなったり、睡眠の質が下がったりする可能性があります。 仮眠時間が近づいたら、カフェインを含む飲み物を控えることもポイントです。

■入浴はぬるめのお湯で入る

42度以上の熱いお湯に浸かると、交感神経が優位になって寝つきが悪くなることがあります。 そのため、38度程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かって体を温めるといいでしょう。 また、入浴時間が長すぎると体に負担がかかるので、30分以内を目安に入浴するとよいでしょう。

■仮眠の時間は2~3時間程度に抑える

可能であれば仮眠の目安として、午前中に2時間程度の仮眠をとることがベストです。 このとき、部屋に太陽の光が差し込んでいると、目が冴えて眠れないことがあります。 カーテンやアイマスクでしっかり光を遮って、眠りやすい環境を整えましょう。

仮眠から目覚めたあとは、昼寝はせず、目を覚ました状態でリラックスして過ごします。 軽く散歩をして太陽の光を浴びるのもよいでしょう。

■夜はいつも通りの時間に就寝する

夜いつもと同じ時間に寝て十分な睡眠をとることで、夜勤の疲れが翌日に残りにくくなります。

コラム:こんなときどうする?夜勤明けの乗り切り方

■執筆者/専門家

社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員 特別養護ホーム生活相談員、訪問介護事業、地域包括支援センターにて介護支援専門員の経験あり。 現在は、デイサービス管理者として勤務。 地域でのネットワーク活動では事務局として「死について語る会」や「3大宗教シンポジウム」など幅広いテーマの勉強会やイベントを企画・運営の経験がある。 すきな食べ物はラーメン。

夜勤明けに疲れが取れないときの対処法

■ストレッチと深呼吸をしましょう

なんとなく疲れているときに効果的だと思うのは、身体のこわばりを取ることです。こわばりを取るためにできる具体策は、ストレッチと深呼吸です。休憩中でも、家に帰ってお風呂から上がったあとでも、寝る前でも時間帯は問わないので、身体をぐーっと伸ばしてみてください。

深呼吸をしながらゆっくりと伸ばし、身体の力を抜くことで、意外と身体が緊張していたことに気が付く方もいらっしゃるかと思います。深呼吸も侮らないようにしてください。近年、マスクの影響もあり呼吸が浅くなっている方も多いようです。体内に多くの酸素を取り入れることですっきりとした気持ちになります。

夜勤明けに寝るべき?睡眠の取り方についてのアドバイス

まず、夜勤明けは疲労がたまっていたり、体調がすぐれないのであれば睡眠をとっても問題ありません。ただし、人間の体の中には時間を教えてくれる時計である「体内時計」があります。睡眠の時間が不規則になるとこの体内時計が乱れてしまうため、夜勤前や夜勤中に仮眠をとることが理想的です。

■体内時計を整えるためには

体内時計を整える方法としては以下のようなものがあります。

・夜勤明けの帰宅時はサングラスをかけ日光を浴びないようにする

・夜勤の日以外は決まった時間に毎日起きる

・食事を規則正しい時間に食べる

・夜にブルーライトを浴びない

■入浴で体温を上げるのもおすすめ

副交感神経を優位にするために、アロマや好きな香りのボディクリームを塗るのも効果的です。 目元を温めるのもリラックスできるため、おすすめです。

夜勤による肌荒れの原因と改善方法

■ついついジャンクな食べ物を選びがちな夜勤明け

なぜか夜勤明けって濃い味や油っぽい食べ物を欲してしまうんですよね…。そして夜勤を頑張ったご褒美としてつい食べてしまうわけなのですが、心を鬼にして、せめて夜勤明けは消化器官に必要以上の負荷をかけないよう、消化の悪い食べ物は控えるようにしていました。(その分、他の勤務帯のときは気にせず食べています。)

■コンビニで買える、夜勤明けにおすすめの食べ物

・ゆでたまご

・味噌汁

・キムチ

・サラダ、フルーツ

・豆腐

・ヨーグルト

夜勤明けに買い物に行くと、スイーツやカップラーメンなどに目がくらむため、これらを冷蔵庫にストックしておけるとよいでしょう。

■腸内環境を整え、よく眠りましょう

利用者さんだけでなく、自分のケアも大切な夜勤の仕事。負担を抱えすぎないよう、自分にあった夜勤明けの過ごし方を考えていきましょう。

コラム:ちょっと変わった夜勤明けの過ごし方!こんなこともできる!

■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

夜勤だからって遊びに行かないのはもったいない!自分の時間を楽しもう!

■夜勤大好き!な、専門家・後藤さん

ちなみに、私は夜勤が大好きな職員でした。特に20代の頃は積極的に夜勤を担当していました。 月に9回ほど夜勤をすると、日勤帯での業務時間が3日なんてこともざらになりましたが、時間が有効活用できるのでライフ・ワーク・バランスが取りやすいと感じていました。

■夜勤は疲れるから外出しない?!そんなのもったいない!

でも、そんなのもったいない!と私は思います。

■自分の時間を楽しんでこそ、仕事のモチベーションが保てる

体調を崩さずにやりたいこともできる環境をつくっていかないと、仕事が続きませんよね。だから、我慢は逆効果だと感じているのです。ここからは夜勤を担当していても、自分の時間を満喫できるようなアドバイスをしていければと思います。ただし、動くことだけがすべてではないので、自身の体調と相談しつつ活動してみてください。

ショート夜勤とロング夜勤、あなたはどっち派?

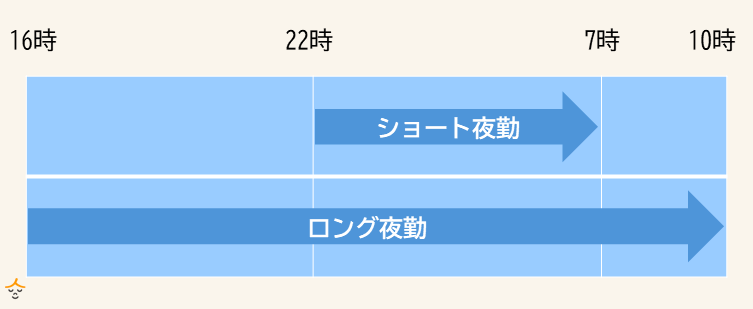

そもそもショート夜勤とロング夜勤の違いを確認していきましょう。

■ショート夜勤の勤務時間

特別養護老人ホームでユニット型居室の運用を始めたことで2002年ごろから導入が始まった勤務体制です。

ーショート夜勤のメリット

ーショート夜勤のデメリット

■ロング夜勤の勤務時間

ーロング夜勤のメリット

ロング夜勤派の職員さんは、明けの午前中から時間を有効に使えて翌日も公休という、お休みの時間がたくさん取れるところが好きな人が多いようです。体力がある方だと、この時間で旅行に行ったり、実家に帰省をしたりしています。

ーロング夜勤のデメリット

■ショート夜勤・ロング夜勤に共通したメリット

夜勤前後は仮眠やショッピングなどの時間に充てることができます。また、中高生のお子さんがいらっしゃるご家庭などは、ショート夜勤を選択することで家庭との両立も行いやすくなるでしょう。

夜勤明けを過ごすうえで大切な2つのこと

■1.業務終了後、できるだけ午前中に2~3時間程度の仮眠をとる

■2.就寝時間は変えない

【体験談】思い切った夜勤明けの過ごし方

もちろん、体力も人それぞれなのでおすすめはしませんが、体力に自信があるという方はぜひ挑戦してみてください。

■夏はそのまま海へ直行!

友人が駐車場で待機しているので、そのまま海へ直行します。運転はお願いし、到着まで仮眠をとります。そして到着後はすぐに海を満喫します。

海で遊んだあと、少し疲れを感じたら、日焼けをしながら仮眠をとり、起きたらまた海を満喫します。日帰りのときもありましたが、ホテルへ宿泊する場合もあります。

宿泊の場合は、17時頃から宴会が始まります。仮眠をしたはずなのに大体22時頃にはお酒に飲まれ、普段と同じ時刻に就寝。いつもと同じ時間に眠ることができたので、翌朝も7時ごろには目が覚め、素敵な公休日を迎えることができます。

宿泊するときは、午前中から再び海へ。日帰りのときは、翌日が公休日ですからゆっくり休むもよし、再び外出し英気を養ってもよし。公休日の時間を有効活用できました。

■冬は雪山へ直行!

最後に旅行に行ったエピソードも紹介します。

■夜勤明け、弾丸で韓国旅行も!

翌日も十分に観光できるので、気分転換にはもってこいです!

そして、翌日の職場での話題作りも完璧です。 「昨日韓国いってきましたよ」っていうと「え!?夜勤明けだったでしょ!」なんて職場でのコミュニケーションを行うことができ、関係性を築くことにも繋がります。

■夜勤明けの過ごし方を工夫して、身も心もリフレッシュしよう!

大切なのは、心も身体もリフレッシュすることです。自分にあった休息の方法を見つけ、しっかり休んだ状態で利用者さんに質の高いケアを提供していきましょう。

まとめ:自分に合った夜勤明けの過ごし方を見つけよう

今回は基本のポイントを紹介しましたが、快眠の方法や生活リズムの整え方は人それぞれ。 各自で工夫をしながら、自分に合った体調管理のコツを覚えていきましょう。

いろいろ工夫してみても、どうしても疲れを引きずってしまう、睡眠のリズムが崩れて日中に眠くなるという人は、通所介護(デイサービス)や日中のみ対応の訪問介護事業所といった夜勤のない施設への転職を検討してもよいかもしれません。

■マンガでまとめ!夜勤明けの過ごし方のポイント!

マンガ監修:望月太敦(公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長)

■あわせて読みたい記事

これが介護業界のリアル!介護職員が過ごす1日のスケジュール | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1203介護の仕事を始めることになったけれど「ワークライフバランスが気がかり…」という方は少なくありません。また、体力勝負なイメージの強い介護業界で「ずっと現場で働き続けられるだろうか…」と不安を抱える人もいるでしょう。そこで、施設のサービス形態ごとに、介護職員が職場でどんな毎日を送っているのか詳しく解説します。「自分がここで働くとしたら…」とイメージする参考にしてください。

介護職の仕事内容とは? 施設の種類による違いや仕事の魅力についても解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1192近年、高齢者や障がい者への支援のニーズが高まるなか、社会的なニーズも高まり、将来性のある仕事として注目されている介護職。そんな介護職の主な仕事内容、施設の種類による仕事内容の違い、給与事情、仕事の魅力など、介護職の仕事に関する基礎知識を徹底解説します。【執筆者:ささえるラボ編集部】

介護職は体力勝負?|介護業界の現状や、体力に自信がなくなった際の対処方法を解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1215介護職は、夜勤や身体介護など体力勝負なイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。とはいえ、体力は年齢とともに衰えていくものです。この記事では介護現場の実態を確認したあと、体力に自信がなくなった場合の対処方法などを解説します!【コラム執筆者/専門家:大関 美里】

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。