口腔連携強化加算で利用者の「思い」をつなぐ

■執筆者/専門家

株式会社ケアサービスひかり 介護福祉士/介護支援専門員 日本ホームヘルパー協会東京都支部 副会長 東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科 卒業 2000年4月より24時間365日型の訪問介護事業所の管理者・サービス提供責任者として医療的ケア児から障害・高齢者の在宅介護支援に携わっています。 ヘルパーは、利用者の伴走者であり、先導者でもあり、より安全な暮らしができるように生活見守り隊でもあります。ヘルパー自身も生きて活かされるこの魅力ある仕事を発信し、繋ぎたいと奮闘しています。

■【2024年度新設】口腔連携強化加算

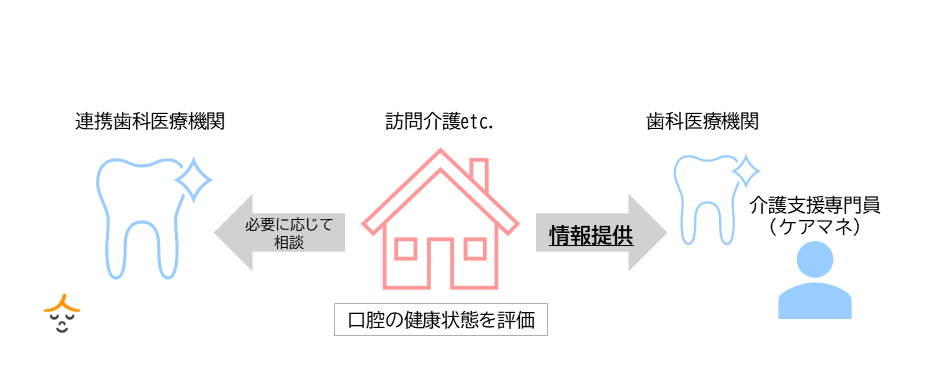

口腔連携強化加算とは、利用者さんの口腔機能向上や、誤嚥性肺炎の予防などを目的として、ヘルパーが日々の生活支援の中で行った口腔チェックの内容を、歯科医療機関やケアマネージャー(介護支援専門員)に情報連携をし、適切な口腔管理を行うことが目的です。

ここでは、訪問介護事業所の立場から口腔連携強化加算についてお伝えします。

口腔連携強化加算:1ヶ月に1回限り算定可能、50単位/回

というささやかな単位の加算ではありますが、訪問介護事業所にとっては画期的な新設の加算ではないかと考えます。今後、どのような運営に活用されていくのか動向も気になりますね。

◆訪問介護事業所にとっては元々の業務が加算対象になるので「画期的な加算」といえる

1.もともと訪問介護では利用者の口腔をチェックしていたから

サービス提供責任者の責務に「居宅介護支援事業所等に対する利用者の服薬状況、口腔機能等必要な情報の提供」とあります。

毎月の訪問介護サービスのモニタリングの際に、それぞれの事業所の書式や方法でケアマネージャーに報告しています。薬の飲み忘れはないか、義歯の装着の具合はどうか、何の加算も単位もつかない中、責務として行っていました。それが今回単位として認められたのです。取得しない手はないかと思います。

2.医療職と同じ土俵にあがったと考えられるから

加算対象の介護サービスは、訪問介護と訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。

いずれも医療職が配置されています。介護職だけの配置基準のチームは訪問介護だけ。ヘルパーは専門性のある専門職です。医療職と同額加算に自信をもって加算を取得しましょう。

口腔ケアってなぜ大切なの?

■失くしてわかる歯のありがたみ

「食べたいのに食べられない」総義歯の利用者さんから嘆きの言葉を聞く度に、あくまでも義歯は義歯、自歯のように嚙み切れないものも多くあると実感します。そして、当たり前のようにあった歯は失くして初めて大切さに気づくのです。

■口腔ケアは健康のための橋渡し!

◆病気の予防につながる口腔ケア

また、高齢者は嚥下状態の変化やむせ込み等から誤嚥性肺炎になりやすく、口腔内の清潔は健康生活への重要な鍵となります。

◆健康寿命をのばす口腔ケア

そこで、利用者の生活を支えるヘルパーが実施する口腔ケアの役割は重要です。ヘルパーの視点でお口の困りごとやトラブルの情報をキャッチし、アセスメントし、ケアマネージャーや医療職に繋ぎます。少しでも未然に防ぐことや、早期に口腔のトラブルを発見することで利用者さんの健康をまもることができます。

これは、今までも行ってきた連携方法です。しかし、今年度の改正から直接、歯科専門職に連絡してよくなり、かつ単位加算がされるようになったのです。

口腔連携強化加算を受けるには?実際何を連携すればよいの?

■相談連携できる歯科医療機関を確保しましょう!

届け出には、歯科訪問診療の算定の実績がある歯科医療機関にヘルパーからの相談対応をしてもらうことができる取り決めを文書で行っておくことが必要になります。

相談対応をしてもらう歯科医療機関は、普段、利用者宅に訪問してもらっている歯科医院など繋がりがあるところにお願いすることが先決でしょう。

相談対応の連携をお願いする際は、ヘルパーが行う評価項目が記載された情報提供書を添付し、予め、具体的な相談内容が想像しやすいように提示することで、スムーズに文書での取り決めを行うことができます。

様式は、厚生労働省のホームページからダウンロード(※外部サイトに遷移します)することができます。

指定居宅サービスに要する費用の額に算定する基準(老企36号)には、「評価情報様式は別紙様式6等」とあります。ですから、この様式だけに拘らず「この様式の項目以外に判断の材料として知りたい情報はあるか」などと歯科医や歯科衛生士にお伺いすることも有効な連携手段となり、利用者にとっても、より利益のある口腔連携強化加算になるでしょう。

■情報を提供する際はヘルパーならではの視点を大切にしましょう!

1つは、「認知症」など基礎疾患項目に関する視点、もう1つは利用者視点に立った「思い」の共有です。

◆「認知症」など基礎疾患項目に関する視点

口腔内のケアや歯科でも疾患の症状を把握することで、これから予測される嚥下状態の変化など、対応の予測ができる場合もあります。

しかしながら、私たちヘルパーは疾患に対する情報はについて、ケアマネージャーから知る情報しかないことが多いのが現状です。ただ、日々の生活支援の中で、体調や疾患に伴う様子を見ることができています。例えば、幻覚が見え始めていたり、怒りっぽくなったりする利用者さんがいる場合、その様子から何か原因があると予測することはできます。

また、口の中に潰瘍のようなものがあると心配している利用者さんは、口の中から飲み込まなかった薬が出てくることもあります。さらに別の利用者さんは、せっかく作った義歯を食事のときには外して食べていたりもします。このように、些細な変化でも事前に情報を提供しておくことで、歯科医療の観点でも注意深く様子を見ることができるのです。

◆利用者視点に立った「思い」の共有

利用者の生活を把握することは、利用者自身の「思い」を把握することにも繋がります。それらを歯科医療機関に情報提供することで、訪問診療の際に正確な治療や処置がスムーズに行えるでしょう。情報を提供する際は、厚生労働省が定める書式の「歯科医療機関への連絡事項」欄を利用し、生活を支援する私たちのアセスメントと利用者の言葉を伝達しましょう。

適切な治療や処置は、利用者の生活の質に反映され、利用者にとって利益になることは間違いありません。

また、情報を伝達した私たちヘルパーも連携している歯科医療機関から、実際の支援内で行う口腔ケアはどのように対応していくべきかという指導を受けることができ、自分たちのスキル向上にも役立ちます。

1人の利用者から得た知識やスキルは、今後、他の利用者の支援でも生かすことができると思います。

最後に:口腔連携強化加算を活かし、サービスの質をあげていきましょう!

「利用者のことは一番知っている」という思いを情報にして発信し、専門職の支援チーム全体で利用者さんの「思い」「希望」「目標」を共有し、多職種連携の強化を行いましょう。

「食べることは生きること」口腔連携強化加算を活かしましょう。

■あわせて読みたい記事

訪問介護に向いている人とは? 施設との違いや必要な資格についても解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1114利用者の居宅で介護にあたる訪問介護。同じ介護職でも、施設で働く介護職とは、求められる能力が異なります。訪問介護に向いている人の特徴や主な仕事内容、必要な資格、メリット・デメリットを紹介します。 【執筆者:ささえるラボ編集部】

【最新!2024年】わかりやすく介護報酬改定の全体像を専門家が解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1153報酬改定について苦手意識のある方は多いのではないでしょうか。とはいえ、介護に関わる皆さんが報酬改正の意図をしっかり理解し、行動を変えることは介護業界の未来にとって大きな一歩となります。法改正がどのように変わったか?を理解するために「なぜ変わったか?」をまずは押さえていきましょう。【執筆者:伊藤 浩一】

株式会社ケアサービスひかり 介護福祉士/介護支援専門員

日本ホームヘルパー協会東京都支部 副会長