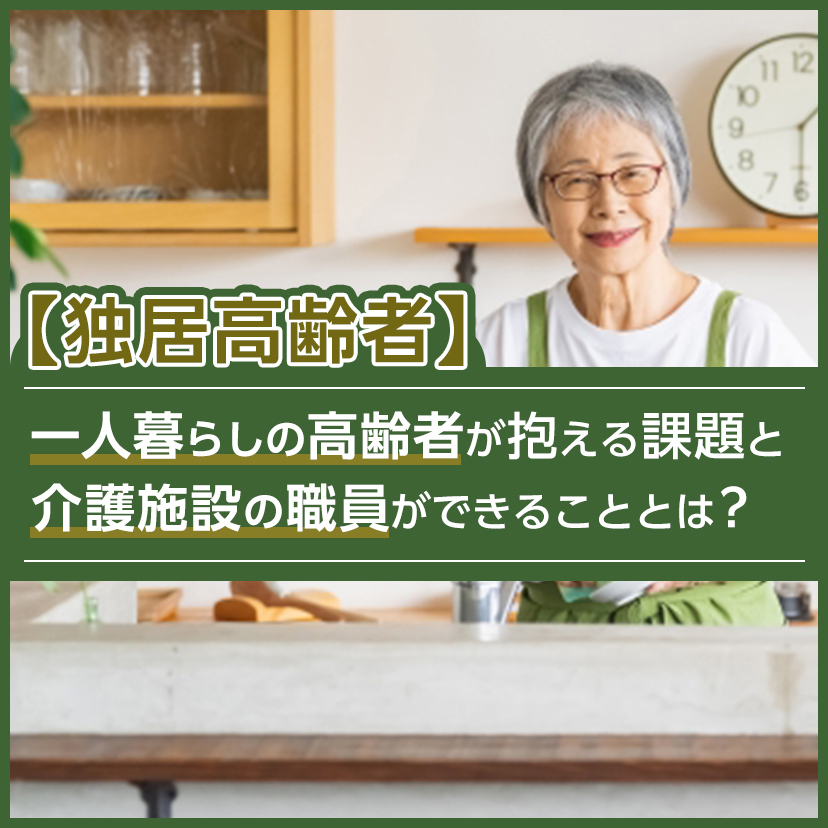

独居高齢者の増加は、少子高齢化における社会課題の1つ

■執筆者/専門家

(有)⽻吹デザイン事務所介護事業部アモールファティ代表 ・アモールファティスクール⻑ 介護福祉⼠/介護⽀援専⾨員/介護技術指導員/⽇本語教員/社会科教員 介護職員実務者教員/社会福祉主事任⽤ 理論と経験に基づく「優しく丁寧に美しい介護」を理念に実践的な介護技術研修/コミュニケーション研修及び介護離職防止の為一般企業様向けに「介護セミナー」を実施しています。

■独居高齢者は増加傾向にあり、社会への影響も予測できる

内閣府の統計によると65歳以上の一人暮らしの高齢者は、令和2年には男性15%、女性は22.1%となっており年々増加傾向にあります。※

原因としては、主に、未婚率や離婚率の上昇、配偶者との死別後に子どもと同居しない人の増加などが挙げられます。子どもとの同居を望まない理由としては、慣れ親しんだ場所に住み続けたい、経済的に頼らなくても暮らせる、生活環境に満足している……等々があり、そのほかにも、家族に頼れないさまざまな事情を持つ場合もあります。

この状況は更に続くと言われており、独居高齢者が増加することで生じる課題は社会へ大きな影響を及ぼすことが予想できます。以下がその影響の一例です。

・認知症問題

・フレイル問題(加齢によって心身が衰えること)

・消費者契約のトラブル

出典:内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版)「3.家族と世帯」

■高齢者の一人暮らしは不調発見を遅らせるケースも

日々、自分自身の老いによる身体の変化に向き合いながら暮らしている方は、さてどのくらいいるのでしょうか。また、独居生活は自分の思うままに過ごすことができる反面、家に閉じこもりにもなりがちになる傾向があります。

身体活動量の減少からフレイル状態を引き起こし、さらには、認知症や体調不良に気づくのが遅れ、病状が進行し、介護状態になるケースも生じます。

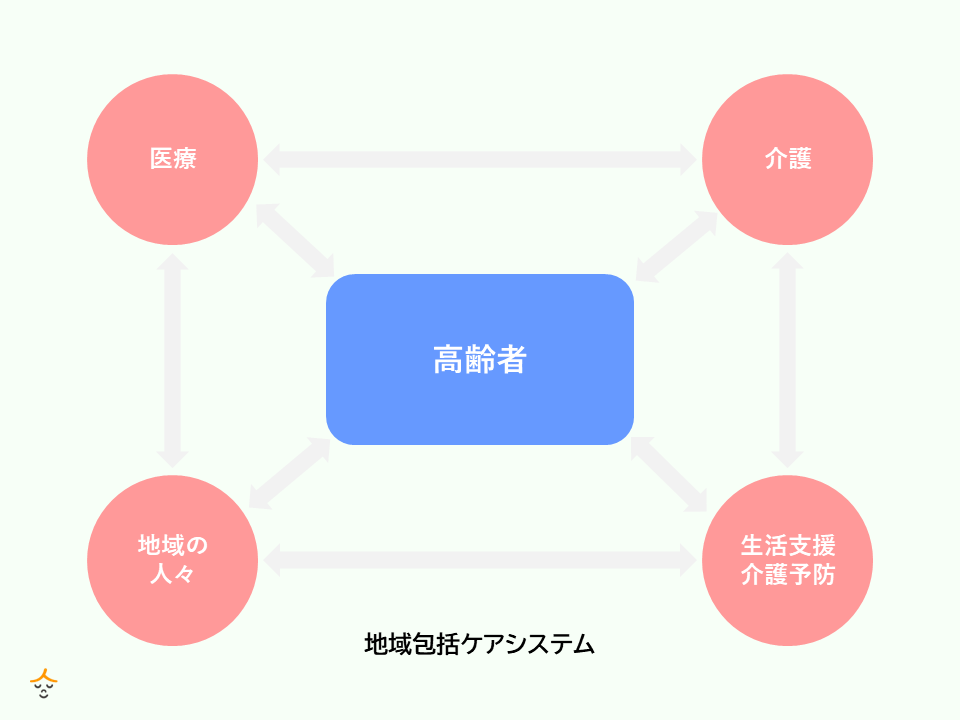

■独居高齢者の増加は社会全体で取り組むべき問題

地域や自治体だけでなく国を挙げて取り組むことが必要不可欠です。しかし同じ国民であっても、地域が違えば、文化や習慣も違い社会資源も違います。ではどのようにこの課題に取り組むのがよいのでしょうか。

高齢者自身ができること|独居暮らしの準備を徹底すること

■「あの人ができているから自分もできる」では不十分

周りの方たちが独居生活ができているのを見て、自分もなんとなくできるだろうという考えだけでは安易でしょう。

実は、自分は独居高齢者になるであろうと予測している方は、お若い元気なうちから「独居暮らしの準備」が整っている場合が多いのです。ご自身の場合はどうか、お住まいの地域ではどうかなど早め早めに調べておくように心がけましょう。

■「まだ大丈夫」ではなく早めに準備することが大切

入居が決まった後、自宅と施設の二重生活をされながら、徐々に施設に移行されていった方もいたそうです。金銭的にもそうですが、独居暮らしをするには、事前の準備が重要と考えています。

ご家族や地域の方ができること

とはいえ、事情があり家族が傍でサポートすることが難しい場合もあります。

では、まずご家族はどのような初期対応ができるのでしょうか。

■見守りシステムを活用しよう

遠くにはなれていても、見守りを可能とすると課題が早期発見でき、早めの介入が可能となります。

またご両親の見守りサービスは、各市町村の社会福祉協議会にもありますし、民間サービスにも多くあると思います。そのためまずは、社会資源としての「見守りサービス情報」を収集していくことをオススメします。

■地域とのつながりを持っていただこう

高齢者の皆さんを何かしらの地域活動への参加へと導くことも大切と言えるでしょう。

高齢施設で働く職員は、高齢者と社会をつなぐ架け橋になれる

そこで期待されるのが、地域に根ざしている高齢者施設等で従事している職員の方々ではないかと筆者は思うのです。

介護の専門職である職員の方々は高齢者の心理や老いについてを学んでいます。そのような方々が独居高齢者の行動が変わるような場の中心で活動できたら良いのではないかと思います。

高齢者の尊厳を損なうことのないように「人と人が繋がる場」こそ、介護現場で日々働く専門家たちは他の分野で従事している方より得意だと感じます。そのためには、国や自治体をはじめ関係機関との連携も重要です。周囲との信頼関係を築いていくことが真の繋がりで孤独を回避できるのではないかと考えます。

最後に:社会全体で高齢者が自分らしく暮らせる環境づくりを

また、地域に根ざしている高齢者施設は地域住民の方々と繋がれる環境を整えることを目指していると察します。介護職員の方々はその環境作りの中心人物として活躍できるように研鑽して欲しいとも願いますし期待をしています。超高齢社会で介護職員の方々の貢献度は更に期待が高まると思います。

■あわせて読みたい記事

老老介護の現状や解決策を解説!今後の日本で大切なこととは。 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/96450年後の日本人口を紐解き、深刻な超高齢社会によって生じる老老介護・認認介護等、新たな課題にどう日本は立ち向かうべきなのかを専門家が解説します。【コラム:後藤 晴紀】

【事例あり】ご利用者と地域・社会との架け橋となる介護の仕事 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1132高齢化、人口減少の日本において重要となる「地域と高齢者・障害者を結ぶ取り組み」に注目し、ご紹介します。 茨城県介護福祉士会 副会長、特別養護老人ホームもくせい 施設長でいらっしゃる伊藤先生の講演内容をささえるラボでもご紹介いたします。【情報提供/伊藤 浩一】

・(有)⽻吹デザイン事務所介護事業部アモールファティ代表

・アモールファティスクール⻑

介護福祉⼠/介護⽀援専⾨員/介護技術指導員/⽇本語教員/社会科教員

介護職員実務者教員/社会福祉主事任⽤

理論と経験に基づく「優しく丁寧に美しい介護」を理念に実践的な介護技術研修/コミュニケーション研修及び介護離職防止の為一般企業様向けに「介護セミナー」を実施しています。