「ヤングケアラー」って知っていますか?

しかし、その実態はまだ十分に知られておらず、社会全体での理解と支援が求められています。

■ヤングケアラーとは?

「ヤングケアラー」とは本来、大人がやる家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども・若者のことです。※

中学生以降の時間は、青春ど真ん中のかけがえのない大切なものです。学校行事や部活、友人との会話、恋愛や遊びなどにも夢中になるでしょう。このような「子ども・若者としてのかけがえのない時間」がヤングケアラーになることで「家事や家族の世話をする時間」に変わってしまっています。

※参考:こども家庭庁 ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について

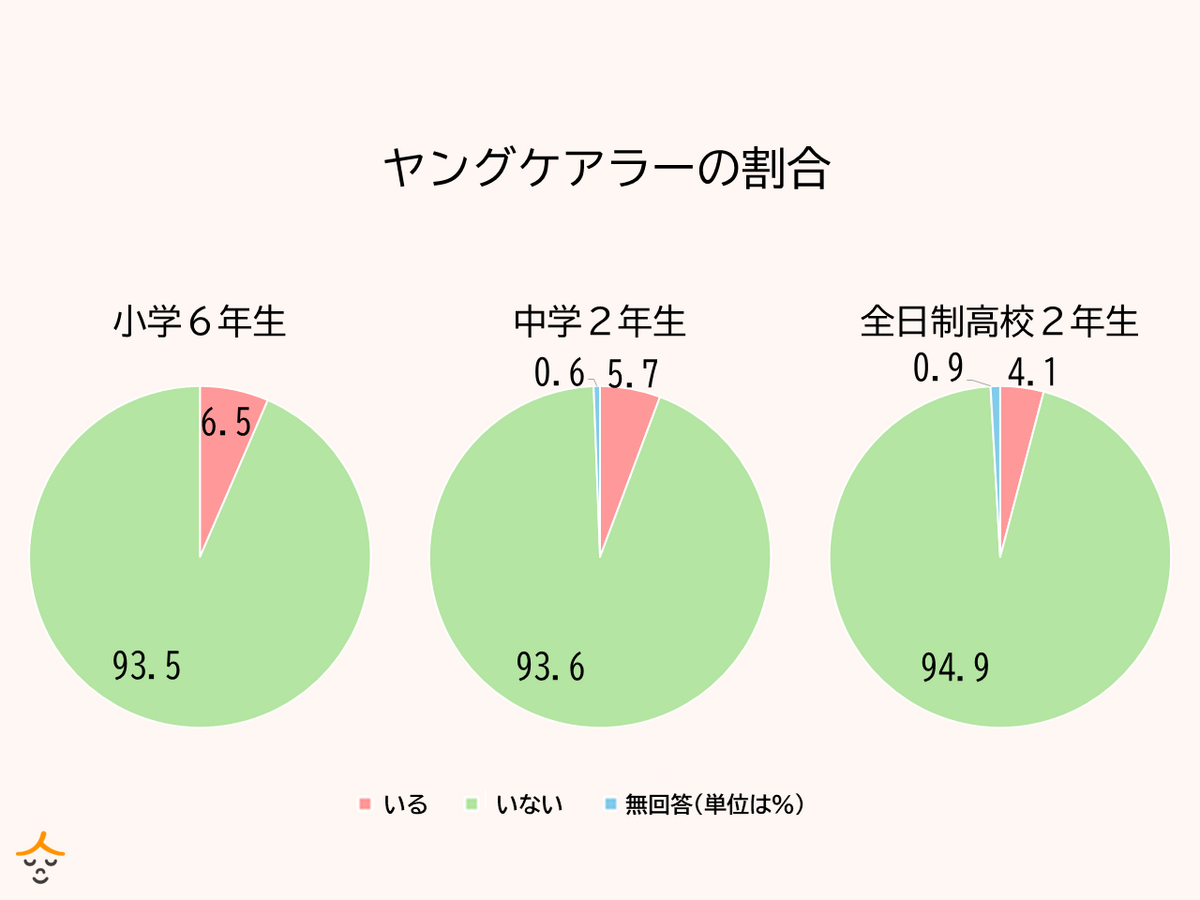

■ヤングケアラーの実状

さらに、家族の世話をしている家族が「いる」と回答した中高生のうち、約1~2割が、平日1日7時間以上、家族の世話などに時間を使っていると回答しています。

この調査結果から、ヤングケアラーはどの年齢層にも存在しており、けして珍しい状況ではないことが分かります。具体的にどのようなことをしているのかについて、こども家庭庁のサイトで紹介されているので、以下で確認していきましょう。

■ヤングケアラーの具体的な活動例

・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている

・障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている

・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている

・日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳している

・家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている

・アルコール・薬物・ギャンブルなどの問題のある家族に対応している

・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている

・障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている

・障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

参考:こども家庭庁 ヤングケアラーについて

■家族のケアをすることによる影響

家族のケアをすることで、生じる影響は以下の通りです。

.png)

その結果、日々大きなストレスを抱えながら生活している現実があります。この状況を理解し、子どもたちを支えるサポート体制を整えていくことが重要です。

■ヤングケアラーが相談した経験について

.png)

・相談しても状況が変わるとは思わない

・他人には相談しづらい

・誰に相談するのがよいか分からない

・家族に対して偏見を持たれたくない

これらの背景から、ヤングケアラーが抱える「声なき声」に耳を傾けることが大切です。

私たち一人ひとりがその声を聴き、支援の輪を広げていくことが求められています。

ヤングケアラーに対して周囲ができるサポート

■1.ヤングケアラーの認知度を高める

そのためには、まず身近な人と話題にすることから始めましょう。家族や友人、同僚にヤングケアラーの存在や抱える課題を伝えるだけでも、認知を広げるきっかけになります。

また、ヤングケアラーに関する記事や資料を共有し、自分が学んだことや感じたことをSNSなどで発信していくことも効果的です。こうした小さな行動が、多くの人に情報を届け、支援の輪を広げる力になります。

■2.寄り添って話を聞く

たとえば、「本当にいつもがんばってるね」「困ったことがあったいつでも声をかけてね」「一緒に考えていこうね」など。こうしたコンプリメント(承認・労い・感謝)をすることで、相手は安心し本音を話してくれるようになり、信頼関係を築くことにつながります。

■3.ヤングケアラーの相談窓口を活用しましょう

相談窓口はこども家庭庁のホームページで探すことができます。また、ヤングケアラー協会のホームページでは、相談窓口の紹介だけでなく、関係機関とのつなぎ役となるヤングケアラーコーディネーターが配置されている都道府県や市区町村の紹介も行っています。※

これらの情報網も活用しつつ、ヤングケアラーを支えていきましょう。

※こども家庭庁 関連サービスの相談窓口

※一般社団法人ヤングケアラー協会 【全国】ヤングケアラーコーディネーターを設置している自治体一覧

ヤングケアラーのセルフマネジメント

■1.一人で抱えず、みんなに頼りましょう

他者を頼りましょう。合言葉は「ヘルプミー」です。一人で悩みを抱えると、それはとても重く感じます。でも、みんなで分け合えば、軽くなります。

東京大学先端科学技術研究センターの教授であり、小児科医でもある熊谷晋一郎さんは、ご自身が脳性麻痺の当事者でもあります。熊谷さんはこのように言っています。

依存先を増やし、利用できるサポートを活用していきましょう。

※出典:全国大学生活協同組合連合会 自立とは「依存先を増やすこと」

■2.子どもの相談窓口を活用しましょう

学校(先生やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー)や、都道府県の窓口、市区町村のこども家庭センター、地域のヤングケアラー支援団体、ヤングケアラーコーディネーターなどに相談できます。 また、相談はSNSや電話、学校、地域のコミュニティなど、さまざまな方法で行うことができます。

一人で抱え込まず、信頼できる人やこのようなサービスに頼ってみましょう。話すだけでも気持ちが軽くなり、解決の糸口が見つかることがあります。どんな小さなことでも、誰かに相談することで前向きな一歩を踏み出せます。居住地の自治体にどのようなサポートがあるかインターネットで調べてみましょう。こども家庭庁のホームページでは、子どもが簡単に相談窓口を検索できるようページが作成されています。※

※こども家庭庁「相談窓口を探す」はこちら

■3.ストレス対処法を知っておきましょう

ストレス対処法としておすすめのものを紹介します。可能な範囲で取り組んでみてください。気持ちが楽になると思います。

●プチハッピーを探して増やそう

・おいしいスイーツを楽しんで、幸せな気分

・おもしろい動画を見て、思わず笑顔になれたひととき

・推し活を満喫して、満たされたとき

・青空が広がっていて、とてもキレイだなと感じた瞬間

・欲しかったものを偶然見つけて、「ラッキー!」と思えたとき

●心地よい呼吸をしよう

呼吸に集中します。空気が鼻や口からの出入りする感覚、お腹が膨らんだり萎んだりする動きに注意を向けます。呼吸をしながら、新鮮でフレッシュな空気を吸い込み、ネガティブな感情やストレスを吐き出すイメージをします。新鮮でフレッシュな空気が手や足先、体の隅々まで広がって、心身が浄化されクリーンになり、非常に心地よく、穏やかなか感じを味わってみてください。

呼吸によって横隔膜が膨らんだり萎んだりする感覚が、内側からマッサージされているように感じられるでしょう。深呼吸をすることでリラックスできる瞬間をゆっくり味わってみましょう。

●自分に思いやりの手紙を書く

思いやりや優しさ、温かさを込めて、書いてみましょう。心がほっこりします。以下は手紙の例です。

.png)

最後に:ヤングケアラーについて知ることが大切!

私たち一人ひとりが協力し、ヤングケアラーへの支援の輪を広げていきましょう。小さな行動が、大きな変化を生む第一歩です。

■あわせて読みたい記事

もしも家族に介護が必要になったら|制度や事業所を頼り、介護と仕事の両立を目指そう | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1200家族の介護は突然やってくるものです。いざやってきたときに、すぐに行動方針を決めることができる方は少ないと思います。また、介護と仕事を両立していけるのだろうか、慣れない介護をうまくできるのだろうかなど不安も多くあることでしょう。この記事では、いつ来るかわからない介護に備えて、どのような支援体制があるのかを解説していきます。【執筆者/専門家:牧野 裕美】

介護と仕事の両立|「介護離職」を防ぐために何ができるか | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1197超高齢社会の日本において、親の介護を抱えている労働者は非常に多くいます。また、介護を理由に仕事を辞めてしまう「介護離職」も一定数いるのが実情です。この記事では、仕事と介護の両立を目指すためにどのような工夫ができるか、実体験をもとに専門家が解説します。【執筆者/専門家:大関 美里】

ワ☆ノベーション代表

グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了(MBA)

MBA(経営学修士)、公認心理師、社会保険労務士有資格者、社会福祉士。

総合心理教育研究所学術客員研究員。