本日のお悩み:介護施設で利用者さんから新人介護職へのセクハラについて

私自身も、今までに何度か利用者さんからのセクハラにあってきました。

しかし、認知症のせいであるからと受け止めてきました。

今年からリーダーとなり、新人の職員さんと一緒に働くようになりました。

この職員さんに対しても利用者さんからセクハラがあるようで、リーダーという立場としてなんとかしてあげたいです。

対策方法や、法律の整備状況について教えてください。

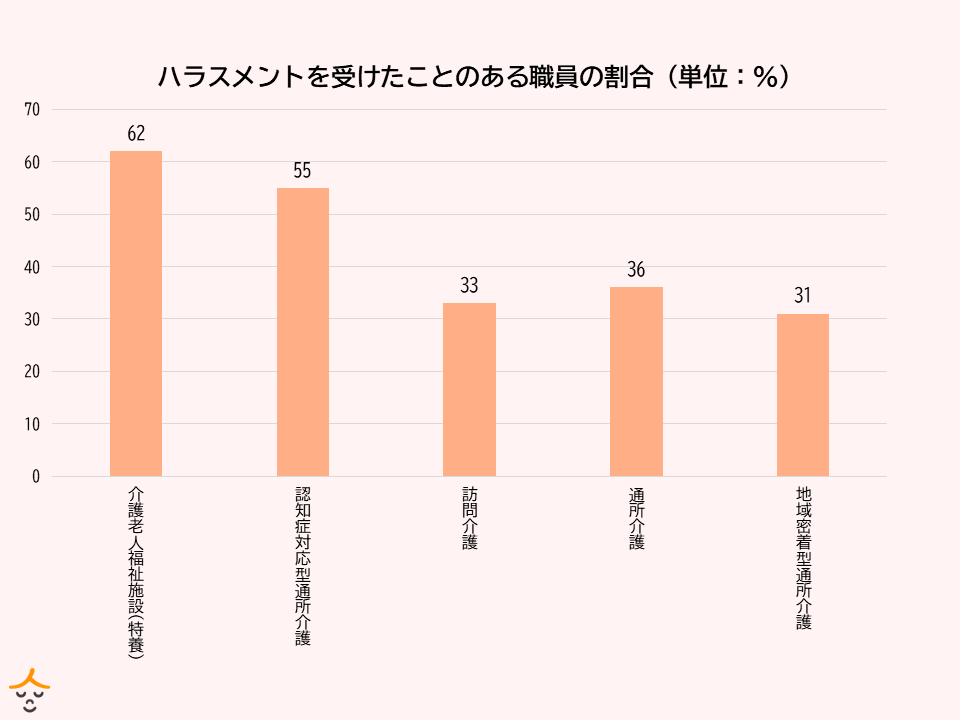

介護現場の職員の3~5割はセクハラ被害を受けた経験がある

この数字には、セクシャルハラスメント以外に暴力などのハラスメントも入っていますが、要介護度が高い利用者さんが多い特養や、認知症の方の対応が多い認知症対応型通所介護などでは、半数以上の職員がハラスメントを受けた経験があると回答しています。

次にハラスメントの内容を見てみましょう。

.png)

では、ここから実際の介護現場にも携わる伊藤先生に対応方法や法律の整備状況について解説いただきましょう。

「視点の分解」からはじめよう!

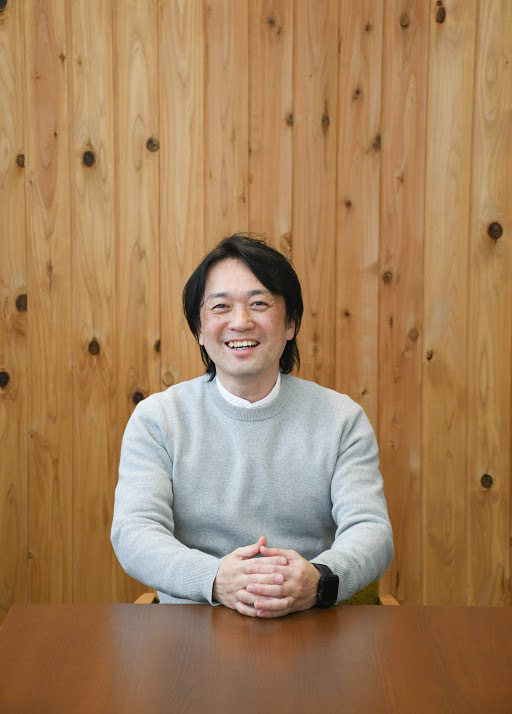

■執筆者/専門家

茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)

実は私も現場で何度も経験してまして、現在進行中の事例もあります。

では、どんな解決の糸口があるか?

一緒に考えていきましょう。

■関係する人それぞれの、視点を分けて見てみましょう

つまり、誰の視点からみ見ると、どのように捉えられるかを明確にしてみることです。

(質問の情報では背景が読みきれませんのでここから記載することは仮説です)

<視点1> 認知症の利用者さんからセクハラを受けている新人職員さん

<視点2> 質問者さん(新人職員さんの上司)

もちろんセクハラは自分も嫌だが、利用者さんが認知症であることもわかる…。

<視点3> セクハラをしている利用者さん

セクハラはAさん、Bさんのみにおこなっており、Cさんにはしない…。

そもそも、セクハラをしている理由は…?

<視点4> 新人職員さんの同僚

<視点5> セクハラをしている利用者さんの家族

■職員側からだけでなく、利用者さんの視点もアセスメントしましょう

質問者さん、新人職員さんだけの視点では、セクハラをしている利用者さんは、認知症はあれど加害者的見方が強く感じられました。

しかし、視点3〜5を加えると「ちょっと待てよ」という感覚も湧きませんか?

この問題は、セクハラを受けた職員さんに対する「かわいそう」という感情が偏りすぎて、 なぜこのようなセクハラが起きるのかという論理的な課題解決を見失ってしまうことに落とし穴があります。

特に利用者さんの視点をしっかり分析(アセスメント)すると意外な解決策が見えてくるかもしれません。

利用者さんから介護職員に対するセクハラ行動の原因は?

■認知症やピック病(前頭側頭型認知症)の可能性も

この場合は、便秘改善、水分の適量摂取、日中の活動量増加等で生活習慣を整えていくことも対策方法となるでしょう。

また、ご家族の情報からすると「前頭側頭型認知症(ピック病)」の可能性も考えられます。この認知症は、性格が真逆になってしまう症状があります。 もしこの認知症の診断がなく、ピック病の可能性があるのであれば医療機関との連携も対応方法となります。介護職員から病名を断言してお伝えすることは控えましょう。

■身体的・精神的な距離が近くなりやすい

身体介護を行う際には、利用者さんとの距離が近くなります。また、介護をしてもらう・不安を聞いてもらえるといった状況で利用者さんにとっては心の距離も近く感じます。

その結果、境界線が曖昧になってしまいセクハラが起こりやすいというのが要因として考えられます。

■外部からの目が届きにくい環境が多い

セクハラがあった場合は、まず自分の心身を大切に、相談しやすい相手に状況を伝えるようにしましょう。

介護現場でセクハラが起きた際の対応法とは?

■助けてくれている職員は誰か?にも注目し、組織で対処することが必要

助けてくれている職員が一部の場合、状況によっては最初は善意で行っていたことが、 「なんで自分ばかりが助けなければならないんだ」とマイナス要素に切り替わってしまうこともあります。下手をすると組織全体に悪影響が広まる恐れも出てくるでしょう。

セクハラは表に出しにくい問題ではありますが、内々で解決を図ろうとしてもうまくいきません。 組織の問題としてみんなで対処することが重要です。 組織全体の課題として職員全員が認識していれば、フロア異動や担当変更という方法をとった際も、そのあとの組織運営がスムーズとなるでしょう。

■職員の心に寄り添いながら、粘り強く実践していきましょう

2.利用者さんの再アセスメント

3.組織全体の課題と捉える

の3つを実践しています。

冒頭に現在進行中の事例もあると書きましたが、一朝一夕に解決できる問題ではありません。 辛い思いをしてしまった職員の心に寄り添いつつ、できる対策を常に図りながら、利用者さんを中心としたケアという根本を外さず、粘り強く実践していくことが重要です。

難しい問題ですが、共にがんばりましょう。

セクハラなどのハラスメントに関する法整備について

令和3年度の介護報酬改定において、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどのハラスメント対策として、介護サービス事業者に必要な措置を講ずることが義務づけられました。

このなかで利用者さんからのハラスメントを理由とし、サービス提供の拒否などを行う場合は「正当な理由」が必要であるとも定められており、「セクハラがあった」「暴言があった」など曖昧な表現での記録は無効とされてしまう可能性があります。少し書きづらくても、ハラスメントに関する記録は詳細に明記し、ご家族にも納得いただく必要があります。

正当な理由の具体例としては、「話し合い等をおこなっても再発の可能性があること」「ハラスメントによる結果の重大性」「契約解除以外の被害防止方法がないこと」などです。※

前提として、簡単に解除や拒否ができるわけではないので、組織全体で対策方法をしっかりと講ずることが大切といえるでしょう。

※出典:厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策

最後に:1人で抱え込ませず、チームで連携することを意識しましょう!

チームで連携をとり、いざというときに対応できる体制を整えておきましょう。

■あわせて読みたい記事

利用者さんからの暴言・暴力で休職|復職をするなら元の職場?それとも転職? | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1211利用者さんからの暴言や暴力が原因で休職。体調が回復し、職場復帰を目指す際に元々働いていた職場に復職をするか、他の事業所や施設に転職をするか悩まれる方も多いのではないでしょうか。このようなお悩みに対し、元の職場に復職をする場合に気をつけたいポイントを専門家が解説します!【執筆者/専門家:古畑 佑奈】

「かまってちゃん」な高齢者への対応は?介護現場でよくある声かけについて解説します(専門家: 後藤晴紀先生執筆) | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/740(2024年5月更新)介護の現場にいると利用者から用件がないのに呼ばれたり、話しかけられたりしますよね。忙しい中での時間の割き方に悩む方も多いのでは?ここでは、その際のポイントを解説します!【回答者:後藤 晴紀先生】

介護職の仕事がきついって本当?きつい・大変と言われる原因と改善策を解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1179介護職と聞くときつそう、大変そうというイメージがある人も多いのではないでしょうか。この記事では、そもそもなぜ介護業界はきついと言われているのかその要因を分析し、それに対して、行われている改善の動きも確認していきます。

茨城県介護福祉士会副会長

特別養護老人ホームもくせい施設長

いばらき中央福祉専門学校学校長代行

NPO法人 ちいきの学校 理事

介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)