本日のお悩み:年上の後輩への指導に悩んでいます

自分の業務もある中で、どのように接すればスムーズに指導できるのか困っています。

プライドが高い年上の後輩によく見られる5つの特徴や心理背景

主な要因は以下の通りです。

2. 過去の職歴や成功体験への自負が強い

3. 指示を素直に聞かず、言い訳や反論が多い

4. 報告・連絡・相談(報連相)ができない

5. 人によって態度を変える

■1. 年下の上司・先輩にナメられたくない

「年下に指示される=自分の価値が下がる」と感じてしまい、必要以上に年齢が下の方に対して、対抗心を持ってしまうことがあります。

■2. 過去の職歴や成功体験への自負が強い

その結果、新しい職場のルールや手順に対して柔軟に対応できず、指導を受け入れにくくなる傾向があります。

■3. 指示を素直に聞かず、言い訳や反論が多い

これは、自分の非を認めることでプライドが傷つくのを避けようとする防衛反応とも言えます。

■4. 報告・連絡・相談(報連相)ができない

結果として、チーム内での連携がうまくいかず、トラブルの原因になることもあります。

■5. 人によって態度を変える

これは、自分の立場や評価を守るために、相手を選んで接している心理が働いていると考えられます。

【専門家の回答1】年下の後輩・部下との関わり方

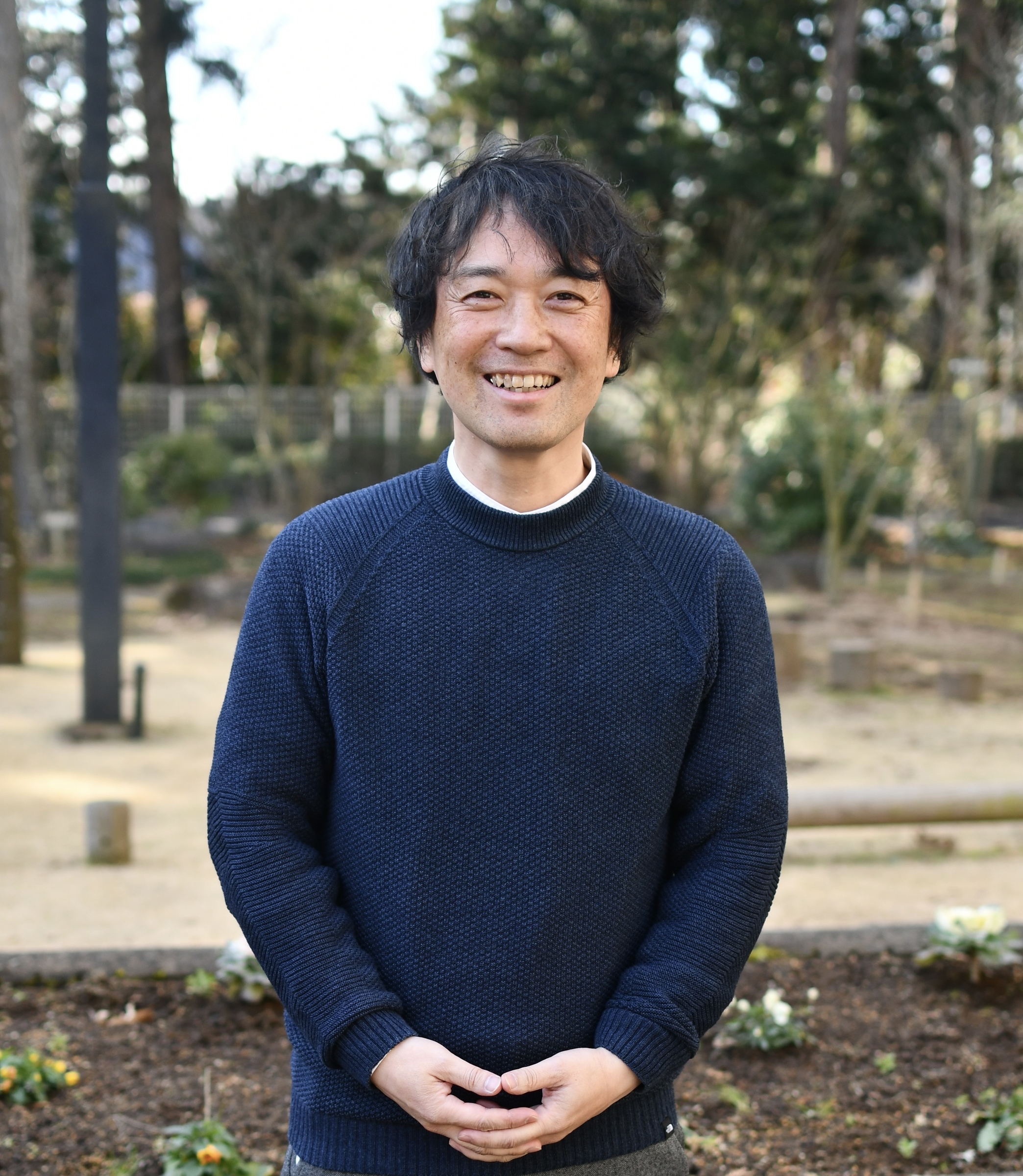

■執筆者/専門家

茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員

「年上の部下との関係」に悩む方は少なくないと思います。実は私自身も、かつてはその難しさに頭を抱えていた一人です。

介護主任、介護課長、そして施設長と、これまでいくつかの役職を経験してきましたが、どの立場でも「年上の部下」との関係には苦労がありました。年齢差による遠慮や、価値観の違い、プライドの高さなど、指導する側としては戸惑うことも多かったのです。

しかし今では、そんな「年上の部下」が、私にとって“なくてはならない存在”になっています。

では、どうして「苦労した存在」から「信頼できる仲間」へと変化したのでしょうか? その理由を、私自身の経験を交えながらお話ししたいと思います。

■エピソード1:「言うことを聞いてくれない」苦手意識を持っていた職員Aさん

その方は、勤続10年のベテラン介護職員Aさん。私が主任に就任したことで、先輩から部下という立場に変わった方です。

Aさんは経験豊富で頼れる存在ではありましたが、時折見られる雑な介護対応が気になっていました。ご利用者からの評判もあまり良くなく、正直なところ、私はAさんに対して苦手意識を持っていました。

注意しても反応は薄く、改善される様子もなく、周囲の職員からは「なんとかしてほしい」と相談される日々。私はその間に挟まれ、Aさんの存在がストレスになっていたのです。

■Aさんの本音を聞けた、ある日の出来事

さすがに私も我慢の限界で、ご利用者のフォローをした後、Aさんを別室に呼び出しました。すると、突然Aさんが泣き出したのです。

話を聞いてみると、「自分でも雑な対応をしていることはわかっている。でも直そうと思ってもできない。そんな中で責められ続け、自暴自棄になっていた」とのことでした。

その言葉を聞いて、私はハッとしました。 主任としての責任感から、Aさんの問題点ばかりを指摘していましたが、Aさんの立場や気持ちに寄り添えていなかったのです。私は、上から目線で接していたことに気づきました。

■視点を変えたことで、関係が変わった

結果として、Aさんは少しずつ自信を取り戻し、いきいきと働くようになりました。 以前のような雑な対応も減り、周囲との関係も改善されていったのです。

この経験を通じて、私は「指導とは、相手を責めることではなく、認めたうえで支えること」だと学びました。苦手だったAさんは、今では私にとって欠かせない存在です。

■エピソード2:施設長になりたてで不安だった私を救った、年上の専門職Bさんの一言

それまで介護主任・課長として介護職員をまとめてきた経験はありましたが、施設長となると、介護職だけでなく看護師、栄養士、事務職など、さまざまな専門職の上司になります。

しかも、年齢も経験年数も自分より上の職員たちをマネジメントする立場。自分の専門外の領域に踏み込むことへの戸惑いと、「施設長としての威厳を保たなければ」というプレッシャーで、私は空回りしていました。

■年上の部下Bさんの一言で、視界がひらけた

威厳を保とうとするあまり、職員との距離ができてしまい、誰もついてきてくれなくなったのです。

そんなとき、ふと声をかけてくれたのが、環境整備を担当するBさんでした。

Bさんは65歳。企業を定年退職後、「社会の役に立ちたい」と私たちの施設に来てくれた方です。

そのBさんが、優しくこう伝えてくださりました。

その言葉に、私はまたしてもハッとしました。 わからないことを、わかったふりで乗り切ろうとしていた自分。職員たちはそれを見抜いていたのです。

その後、私は方針を変えました。 わからないことは素直に「教えてください」と頭を下げて聞くようにしたのです。すると、職員たちは驚くほど快く、そしていきいきと教えてくれるようになりました。

■尊敬の念を持ち、素直に聞くことの大切さ

この2つが、年上の部下との信頼関係を築くうえで、何よりも大切だと実感しました。

■「部下」ではなく、チームのメンバーとして

特に年上の職員が持つ豊かな人生経験や特技は、介護の現場で大きな力になります。 そして、未熟な私にとっては、道標となる存在でもあります。

今では、年上の部下は、私にとって「いなくてはならない存在」です。

【専門家の回答2】人間に上下はない!年上の後輩・部下にはフラットな思考で、本当の課題にアプローチを

■執筆者/専門家

社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員 特別養護ホーム生活相談員、訪問介護事業、地域包括支援センターにて介護支援専門員の経験あり。 現在は、デイサービス管理者として勤務。 地域でのネットワーク活動では事務局として「死について語る会」や「3大宗教シンポジウム」など幅広いテーマの勉強会やイベントを企画・運営の経験がある。 すきな食べ物はラーメン。

■年上の部下問題、どう向き合う?

年上の部下との関係に悩む方は少なくありません。特に介護の現場では、年齢も経験もさまざまな職員が働いており、価値観の違いがコミュニケーションの壁になることもあります。

そんなときこそ、フラットな思考で向き合うことが大切です。

■年齢は「ただの数字」と考える

組織の中では役割によって上下関係が生じることもありますが、人間としての上下は存在しません。

年上だから敬うべき、という考え方はもちろんありますが、年下でも尊敬できる人はたくさんいます。 大切なのは、年齢にとらわれず「対等なチームの一員」として接することです。

■「当たり前」は人によって違う

介護の現場では、職員のバックグラウンドが多様であるため、自分にとっての常識が相手にとっては非常識であることも。 まずは、相手の考えを聞き、なぜその方法が必要なのかを丁寧に説明することが大切です。

■「なぜそうする必要があるのか?」を伝える

しかし、「皺による不快感を避け、褥瘡のリスクを減らすため」と説明すれば、納得してもらえる可能性が高まります。 それでも意見が分かれる場合は、会社の理念や介護の原則など、抽象度を上げて説明することで理解を促すことができます。

■「教える・教えられる」という双方向の関係へ

年上にも年下にも敬意を持って接し、組織の役割として働きかける。そのうえで、根拠をきちんと説明する。 それが、年齢に関係なく信頼関係を築くための第一歩です。

もちろん、理屈通りにいかないことも多いのが現場です。 だからこそ、コミュニケーションの方法を見直すことは、関係改善のヒントになります。

最近では、さまざまな書籍や研修もありますので、相手に合ったアプローチを探してみるのもおすすめです。 少しでも参考になれば幸いです。

【専門家の回答3】年上の後輩・部下に尊敬の念を持って接する!

■執筆者/専門家

株式会社コンソーシアムジャパン 代表取締役 有限会社ケアステーション大空 取締役副社長 一般社団法人日本介護協会 理事 事務局長

とはいえ、忙しい業務の中でチームとして成果を出すためには、指導も避けては通れません。 ここでは、私自身の経験をもとに、年上部下との関係づくりで意識してきたポイントをお伝えします。

■年上部下を指導する際に気をつけていた3つのこと

2.上司という立場は「役割」であると伝える

3.プライドを守る

私が30歳のとき、57歳の部下がいました。 表向きはニコニコしていても、裏では「なんであんな若造に偉そうに言われなきゃいけないんだ」と不満を漏らしていたそうです。

その話を聞いた私は、すぐに面談を行いました。 「私は立場上、上司ではありますが、それはあくまで“役割”です。職場を良くするための方法があれば、ぜひ教えてください」と頭を下げて伝えました。

すると、さまざまな意見をもらうことができ、良い提案は積極的に取り入れました。

■プライドを守りながら、個別に伝える

「みんなで決めたことはやりましょう。できれば、あなたにみんなの見本になってほしいと思っています」と伝えると、素直に「すみません」と謝り、改善してくれました。

このように、プライドを傷つけないように配慮しながら、個別に丁寧に伝えることが、信頼関係の構築につながります。

■尊敬と配慮を忘れずに

「私も立場上、嫌々言っているんですよ」というような、配慮や尊敬の姿勢が見えると、年上の部下も心を開いてくれるように感じます。

年上の部下との関係に悩むことは、介護業界では決して珍しいことではありません。 だからこそ、あきらめずに、丁寧に向き合っていくことが大切です。

少しでも参考になれば幸いです。

まとめ:プライドが高い年上の後輩や部下と接する上で大切な3つのこと

■1.人生の先輩として尊敬の念を持つ

年上の部下は、豊かな経験や知識を持つ人生の先輩。その背景を理解し、認める姿勢が相手の心を開き信頼関係を築くことに繋がります。

■2.命令を依頼に変えて伝える

上司という立場はあくまで「役割」であるという意識をもちながらコミュニケーションをとるようにしましょう。

■3.遠慮は禁物!ビジネスパートナーとして対等な関係を築く

そのうえで、必要な指導や調整を行うことが、組織全体の成長につながります。

あわせて読みたい記事

介護職で新人教育担当に!新人職員、Z世代、年上の部下への声かけの例やポイントを紹介します! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1285年次を重ね、教育担当や指導担当になり、心配な方も多いのではないでしょうか。また近年、Z世代との向き合い方が課題とされていたり、介護業界に多い年上の部下との付き合い方もやはり気になるのでは。この記事では、新人教育担当になった方にむけて、声かけの具体例やポイントなどを専門家が徹底解説します!【執筆者/専門家:伊藤 浩一】

普段は事務所にこもっているのに、ミスばかり指摘してくる…新任管理者に納得できません。 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/522【回答者:伊藤 浩一】「ボス・マネジメント」という考え方もある。

株式会社コンソーシアムジャパン 代表取締役

有限会社ケアステーション大空 代表取締役

一般社団法人日本介護協会 理事長