本日のお悩み:介護福祉士合格後に社会福祉士も受けたいのですが、関連性はありますか?

資格を取ることを1つの目標にしていたので、次はどうしようか考えています。

介護福祉士を取得していますが、社会福祉士の資格を取得することは難しいですか?

勉強することもかなり違うのでしょうか?

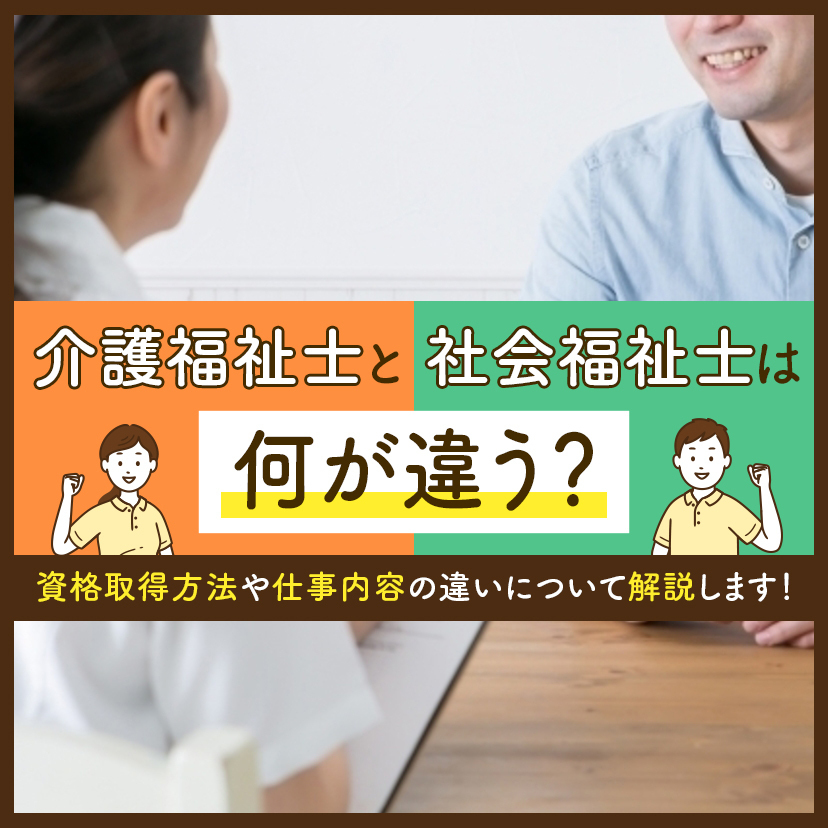

まずは介護福祉士と社会福祉士の違いを確認しましょう

実際、介護福祉士の資格を持っていると社会福祉士のカリキュラムにおいて実習が免除されるなどの配慮もあります。

しかし、社会福祉士の資格を取得することは簡単ではないので、社会福祉士についてしっかり確認したうえで受験をするかしないかを決めましょう。

この記事では、2人の専門家に「介護福祉士と社会福祉士の違い」や「実体験」、「社会福祉士の新カリキュラム」などについて解説いただきます。

■執筆者/専門家

福岡福祉向上委員会 代表 外資系コンピューター会社の営業、父親が営む会社の経営見習いを経て、2002年に35歳で福祉の世界に入り、14年間で2つの社会福祉法人の経営に携わる。 新規事業立ち上げ・組織づくり・職員育成・労働環境改善を行い、職員の労働満足度を向上させ、離職率の劇的低下を実現する。

介護福祉士と社会福祉士の違いについて少し整理してみましょう。

介護福祉士とは?

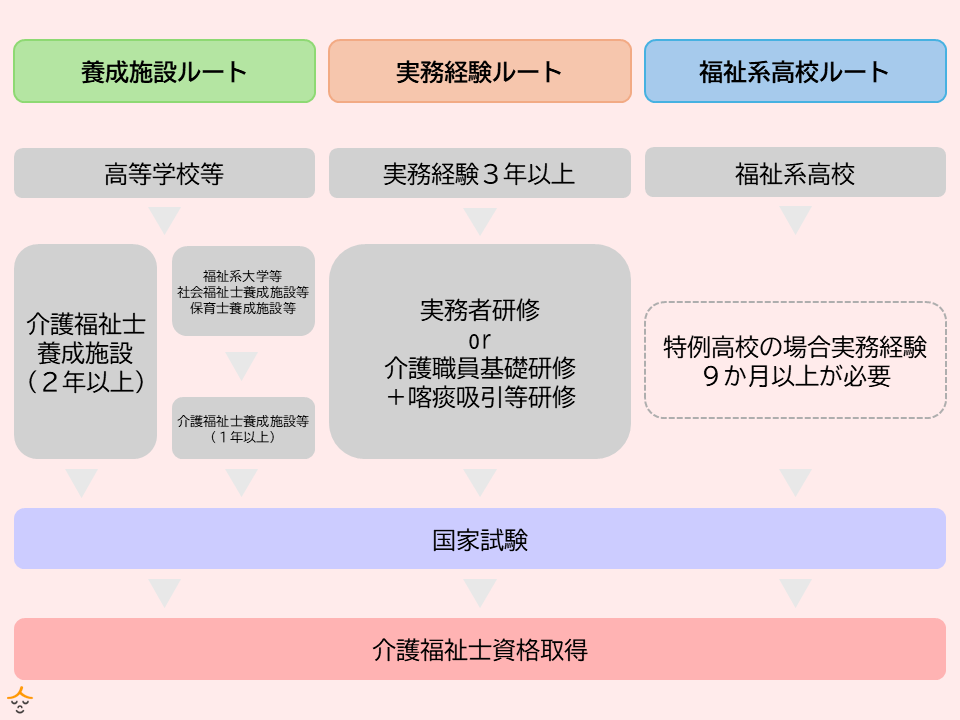

■介護福祉士の資格取得ルート

資格を取得するルートは大きく分けると3つあり、いずれも国家試験を受験し、合格する必要があります。

介護福祉士の合格率は近年、70~80%で推移しており、比較的高い合格率です。※

出典:厚生労働省 テキスト第36回介護福祉士国家試験合格発表

■介護福祉士の仕事内容

介護福祉士は、介護のスペシャリストとして、高齢者や障害者など介護を要する人のQOL(生活の質)向上を目的として、食事や排せつなどの適切な身体介護や、家族や介助者に対して助言や指導等を行います。

■介護福祉士が活躍する場

そのため、主な業務内容は「介護」ということができるでしょう。

※社会福祉施設とは:老人福祉施設、障害者支援施設、保護施設、児童福祉施設など

■介護福祉士の資格取得後の主なキャリア

では、介護福祉士の方はどのようなキャリアを積み、どのような資格を取得されているのか私が考える主な3つのパターンを紹介します。

●1.介護現場で経験を重ねていく

●2.介護現場からソーシャルワークへ

介護現場で感じた多様な福祉ニーズの影響や、自身の将来のキャリアプランを考え、働きながら通信制の社会福祉士養成校に通ったり、独学で「介護支援専門員」資格を学び、ケアマネージャーを目指されたりする方もいます。

「社会福祉士」を取得し、より社会全体の相談援助に専門的になる場合と、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の資格を学び、介護に特化した相談援助と、プラスして「ケアプランを立てる」という専門性を持つかどうかという点がここでの判断軸になるでしょう。

介護支援専門員(ケアマネジャー)になるには、介護福祉士を取得してから5年の実務経験を積んでいれば試験を受けることができます。 ぜひ、ご自身のキャリアデザインを通して検討されるとよいと思います。

ちなみに、障害サービスの分野においては、利用者に対して相談にのり、適切な障害サービスに繋げる支援を行う職種としては、「相談支援専門員」という職種もあります。

相談支援専門員になるには、経験によって3年、5年、10年の実務経験が必要と設けられており、それをクリアすると同時に相談支援従事者初任者研修の修了が必要となります。

●3.介護現場からマネジメントへ

そのまま、デイサービスの管理者になったり、入所施設の施設長になったりする方もいます。独立して、ご自身で介護事業所を立ち上げられる方もいます。

この場合、特別な資格はいりませんが、労働や運営、経営の知識と「ヒト・モノ・カネ」に関するセンスは必要とされます。

社会福祉士とは?

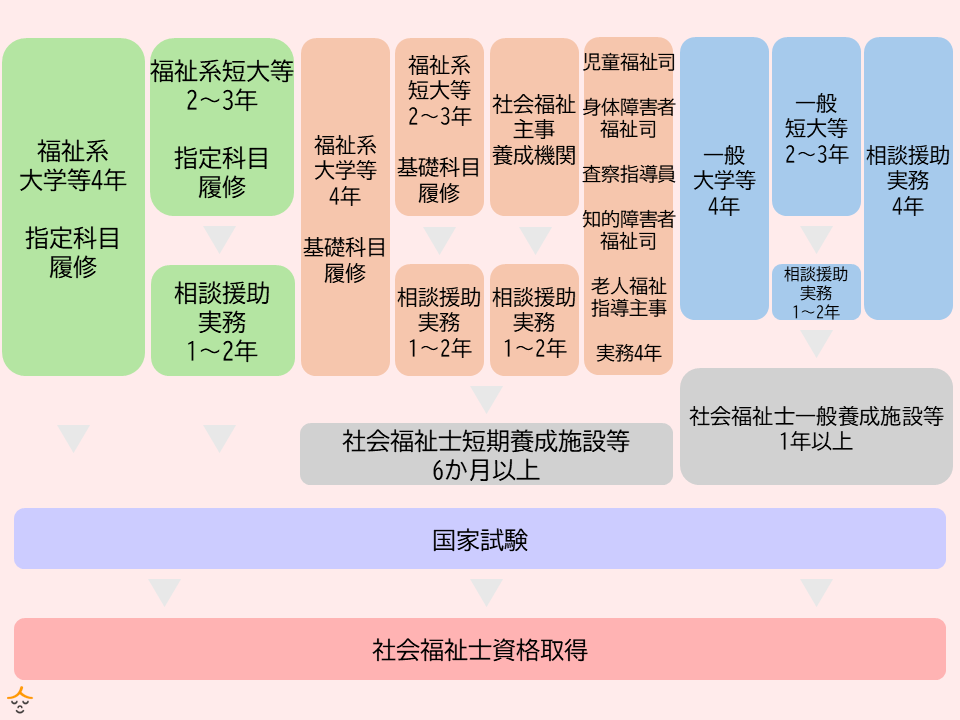

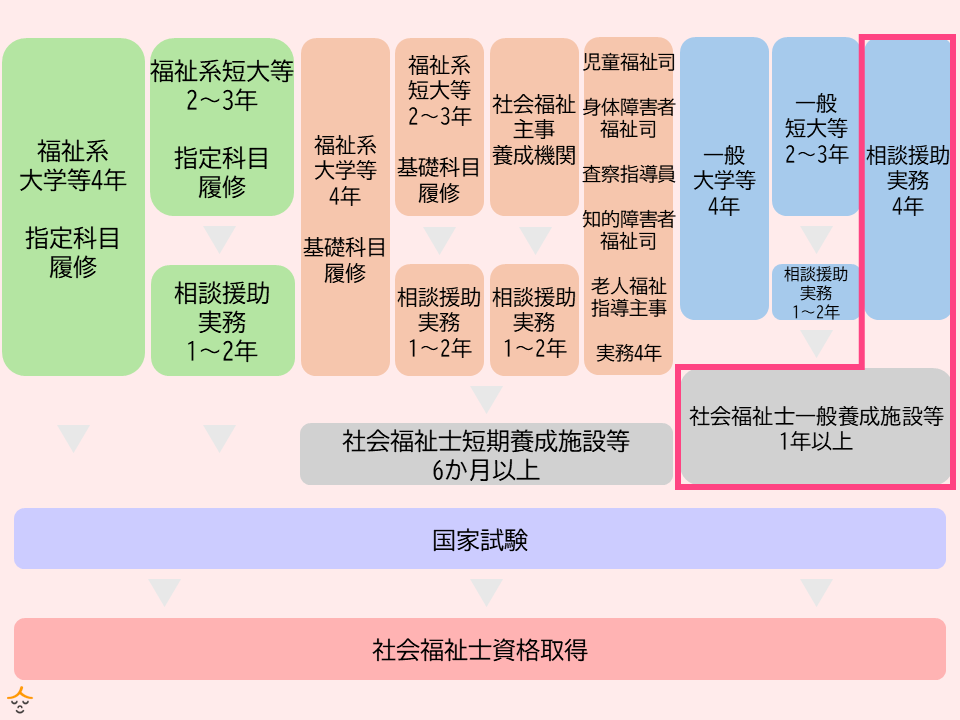

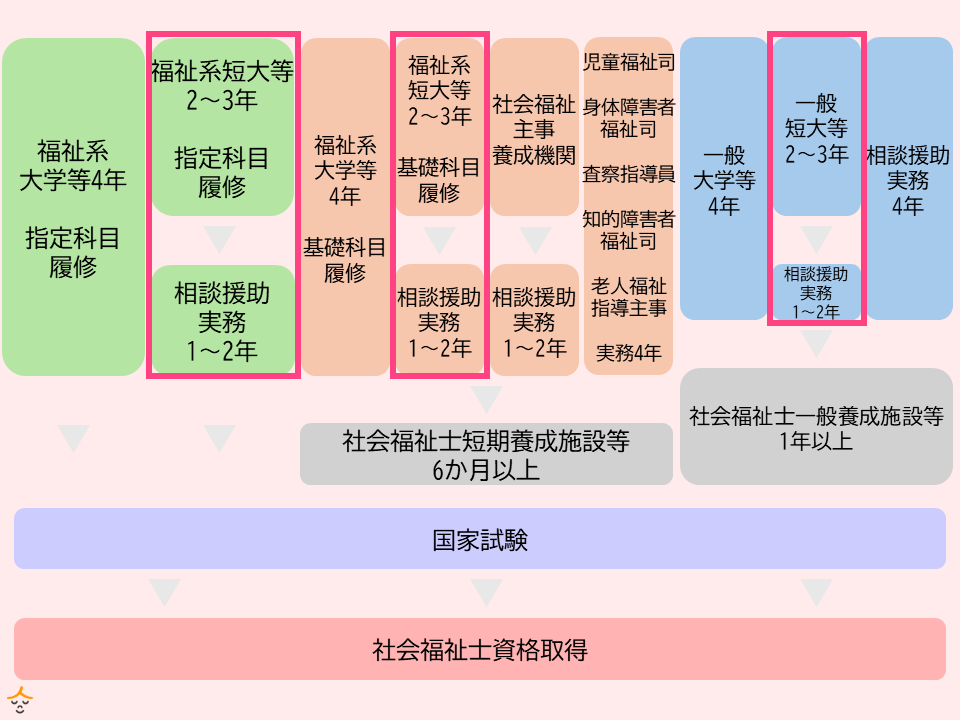

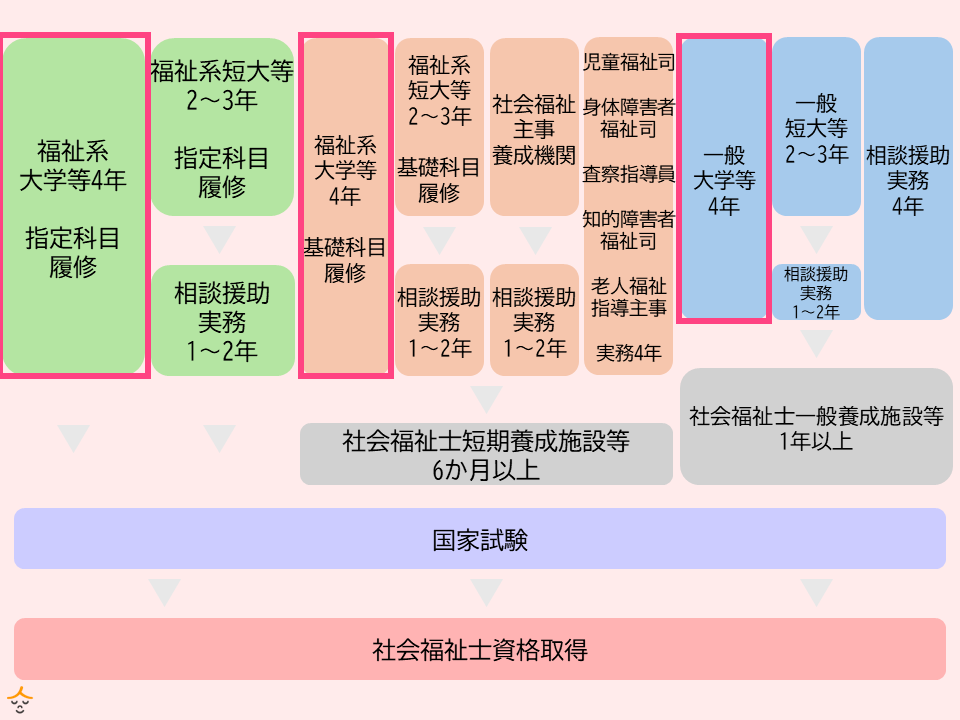

■社会福祉士の資格取得ルート

資格を取得するには、福祉系の大学・短期大学・養成施設などに通い、所定の課程を修了後、国家試験を受験し、合格する必要があります。

社会福祉士の合格率は近年、30~40%で推移しており、介護福祉士と比較すると難易度が高いと言えます。※

出典:厚生労働省 第36回社会福祉士国家試験合格発表

●(補足)相談援助実務の実務経験とは

また、この相談援助実務の実務経験は、条件を満たす現場での経験である必要があります。

以下は、一部抜粋ですが、このような条件があるということを把握し、詳細は試験センターのホームページを確認するようにしてください。

1.児童分野

保育士、児童福祉司、児童相談所の電話相談員など

2.高齢者分野

生活相談員、支援相談員、介護支援専門員、相談指導員など

3.障害者分野

身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、ケースワーカー、相談支援専門員など

4.その他の分野

精神保健福祉相談員、精神科ソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、生活指導員、相談支援員など

5.現在廃止事業の分野

すでに廃止された指定の事業に従事していた経験も実務経験の対象になる。

■社会福祉士の仕事内容

社会福祉士は、高齢者や障がいを持つ方以外に、子どもや低所得者等の生活困窮者などを対象に幅広く支援を行います。当事者や家族からの相談に乗ったり、その方に合ったサービスを紹介したり、安心して日常生活を送れるような支援をおこないます。

■社会福祉士が活躍する場

主な業務内容は「ソーシャルワーク(社会福祉援助)」です。

社会福祉士の資格が必ず必要かどうかといった必要要件は職場によって異なります。

また職場の分野によって行う仕事の内容や範囲、職種の法令上の名称が変わるため、各分野における一般的な呼び名は知っておくとよいでしょう。

※社会福祉施設とは:老人福祉施設、障害者支援施設、保護施設、児童福祉施設など

●ソーシャルワーカー/各分野における一般的な呼び名

特別養護老人ホームや有料老人ホーム、障害者施設などで相談援助を行う職種を生活相談員と呼びます 介護や支援が必要な方やその家族との相談業務、介護施設・サービスとの調整や手続き、地域との連携や調整など幅広い業務を行います。

・支援相談員:

介護老人保健施設で相談援助を行う職種を支援相談員と呼びます。 利用者やその家族等に対する施設への入退所のサポート・相談援助業務、地域や医療機関のような関係各所への連絡・調整などを行います。在宅復帰に向けた支援もおこないます。

・医療ソーシャルワーカー(MSW):

医療機関での患者さんやご家族への相談援助やほか地域の関連施設との調整などを行う職種を医療ソーシャルワーカーと呼びます。退院援助や、経済的な問題への解決策の提案など総合的に社会的に患者をサポートする役割があります。

・スクールソーシャルワーカー(SSW):

学校で相談援助を行う職種をスクールソーシャルワーカーと呼びます。

学校で生じる、不登校やいじめや家庭環境など児童が抱える課題に対し問題解決を促します。

・ケースワーカー(CW):

行政機関で相談援助を行う方の総称として、ケースワーカーという呼び方があります。

一般的に、役所に置かれている生活保護などの福祉関係の相談窓口や都道府県が運営している児童相談所での相談業務や支援を行う職種です。大きなくくりでは、ケースワーカーもソーシャルワーカーに含まれると捉えることができます。

介護福祉士から社会福祉士を取得するための条件

社会福祉士になるためには、先述したように最終学歴によってルートが異なります。ここからは、最終学歴別に社会福祉士になるための方法を紹介します。

■最終学歴が高卒の場合

ただし、相談援助業務は一定の経験値のもとで任されることが多いため、相談援助業務に携わるためには福祉・介護業界で一定の経験を積む必要がある場合があります。

■最終学歴が短期大学の場合

まず、短期大学は福祉系の短期大学と一般の短期大学に分かれます。福祉系短大では、指定科目と基礎科目があり、指定科目を3年制短大で履修すると相談援助実務を1年、2年制短大で履修すると、相談援助実務が2年必要です。

また、3年制福祉系短大で基礎科目のみを履修した方は、相談援助実務1年と短期養成施設6か月以上、2年制福祉系短大で基礎科目のみ履修した方は、相談援助実務2年と短期養成施設6か月以上が必要となります。

一方で、一般の短期大学の場合は3年制だと相談援助実務1年と一般養成施設1年以上、2年制の場合は相談援助実務2年と一般養成施設1年以上が受験資格の必要要件となっています。

通っている大学の種類や、履修している課目によって過程が異なるので、必ず確認するようにしましょう。

■最終学歴が大学の場合

まず、福祉系大学で指定科目を履修した場合は、養成施設や実務経験がなくても社会福祉士国家試験を受験することが可能です。一方で、福祉系大学でも基礎科目のみを履修していた方は、短期養成施設に6か月以上通うことで、受験資格を得ることができます。

また一般大学の場合は、一般養成施設に1年以上通うことで社会福祉士国家試験の受験資格を取得することができます。

いずれの場合も、大学に通う場合は、相談援助実務がなくても受験資格を得ることが可能です。

介護福祉士と社会福祉士は違いがあれど、資格間垣根が低い!

しかし、実際の現場では両方の資格を取得して活躍される方や、片方の資格のみを取得していながらもう片方の業務に従事している方も多くいます。

具体例としては、「介護福祉士の資格を持ちつつ、ソーシャルワークの仕事に就く人」や「社会福祉士の資格を持ちつつ、介護の仕事に就く人」です。

理由としては、さまざまありますが、どちらも、医師や看護師のような業務独占国家資格ではなく、名称独占国家資格のため、一部制限はありますが資格の垣根をこえて業務に携わることができます。

介護福祉士から社会福祉士を取得する際に免除できる項目

■実習時間が最大240時間から60時間分を免除できる

具体的には、完全な免除ではなく、介護福祉士や精神保健福祉士といった福祉の専門職の資格を取得している方は、社会福祉士の養成課程において実習を行う場合に、60時間を上限に実習を免除するというものです。この制度を活用することで、資格取得の負担を軽減することができます。

出典:厚生労働省 社会福祉士養成課程における教育内容等の 見直しについて

■実務経験が1年以上ある場合、ソーシャルワーク実習が免除できる場合がある

社会福祉士養成課程入学前に1年以上の相談援助実務の経験がある場合は、「ソーシャルワーク実習指導」「ソーシャルワーク実習」を免除することができます。介護業界では、介護職の介護業務だけでは実務経験に認められず、介護支援専門員や生活相談員など利用者さんの相談や指導にあたる職種が、実務経験の対象です。

介護福祉士取得後、社会福祉士の資格を取得するには?

■執筆者/専門家

けあぷろかれっじ代表 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

まずは、介護福祉士合格おめでとうございます。目標を1つ達成ですね!

資格を取得されて1年が経過しますが、介護福祉士としての1年は充実していましたか?

資格取得が、介護福祉士としてのスタートラインだったと思います。

これまでの1年で様々な経験を積み、介護福祉士としてのスキルも洗練されてきたものと思います。

次の目標として、社会福祉士に興味があるのですね。資格取得への意欲や向上心、素晴らしいです!

少しでもお役に立てるよう、ここからは自身の経験も踏まえつつ、社会福祉士を目指すことについて解説していきます。

■【体験談】介護福祉士から社会福祉士を取得した後藤さんの話

介護福祉士を取得したことで、より知識や資格への意欲が高まり、もっと色々な資格を取得していきたいと思ったからです。

私の場合は、その後社会福祉主事、介護支援専門員、社会福祉士の順で資格を取得していきました。

介護福祉士取得後、すぐに社会福祉士が受験できたとして、合格できたかは自信がありません。笑

社会福祉主事や介護支援専門員などの資格を取得していくことで、知識や実務での経験を積むことができ、その延長線に社会福祉士の合格があったと感じています。

私の印象として、実際の合格率から見てもわかる通り、社会福祉士の試験は難しかったです。

膨大なカリキュラムもそうでしたが、高齢者福祉だけではない福祉への視点など、それまでに学んできたことの総決算のようでした。笑

ただ、知らないことを知れる楽しさから、勉強している最中からワクワクしていたのを思い出します。本当に有意義な時間だったと思うのでぜひ質問者さんも挑戦してみてください。

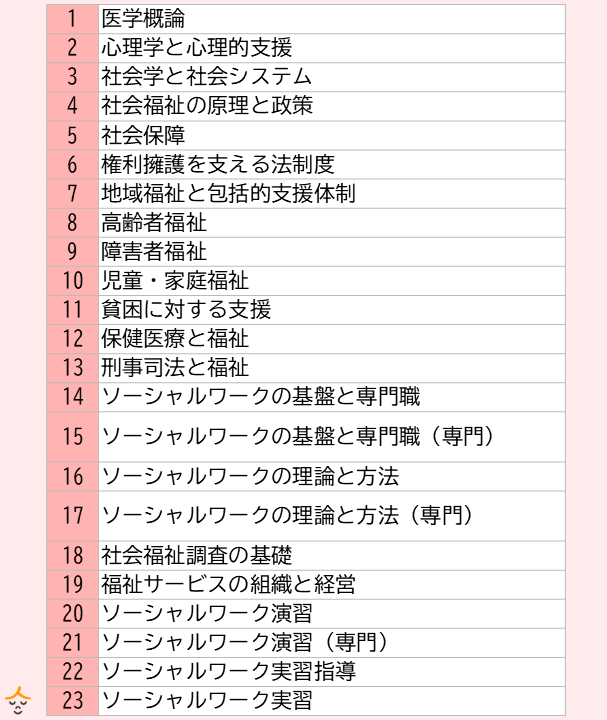

2021年度から社会福祉士のカリキュラムが改訂されています!

■第37回(2024年度)の試験から新カリキュラム内容で出題!

新カリキュラムになり、何が変わっているのか改めて確認しておきましょう。

■社会福祉士カリキュラム変更点のポイント

変更の目的として、新たな福祉ニーズに対応するために、ソーシャルワークの専門職としての役割を担える社会福祉士を養成することを掲げています。そのため、ソーシャルワークに関するカリキュラムの変更が非常に多くなっています。

2.実習及び演習の充実

3.実習施設の範囲の見直し

4.共通科目の拡充

参照:厚生労働省 社会福祉士養成課程における教育内容等の 見直しについて

1.養成カリキュラムの内容の充実

⇒地域福祉と包括的支援体制:60時間

・ソーシャルワーク機能を学ぶ科目の再構築

⇒「講義―演習―実習」の学習循環を構築

・司法領域に関する教育内容の見直し及び時間数の拡充

⇒更生保護制度:15時間→刑事司法と福祉:30時間

・社会福祉に関する指定科目、基礎科目の必修化

⇒複数の科目のうち1科目を履修→全ての科目の履修を必修化※

※大学等では一部の科目は1科目選択のまま

2.実習及び演習の充実

⇒相談援助演習150時間→ソーシャルワーク演習:30時間、 ソーシャルワーク演習(専門):120時間※

※共通科目である「ソーシャルワーク演習」は、精神保健福祉士養成課程との合同授業が可能

・ソーシャルワーク機能の実践能力を養う実習時間数の拡充

⇒相談援助実習:180時間→ソーシャルワーク実習:240時間

・ 実習時間の免除の実施

⇒介護福祉士・精神保健福祉士の資格がある場合(履修中も含む)、60時間を上限に社会福祉士の養成課程の実習免除

介護福祉士の資格をすでに取得している場合、負担軽減を目指して実習の時間の免除が行われます。

介護福祉士取得後に、社会福祉士を目指す方は必ず確認しましょう。

3.実習施設の範囲の見直し

・法人が独自に実施する事業等の場においても実習を行うことができるようにする

※新たに実習施設の範囲に含まれる施設等の例: 都道府県社会福祉協議会、教育機関(スクールソーシャルワーカー)、地域生活定着支援センター 等

4.共通科目の拡充

(共通科目を、11科目420時間→13科目510時間に拡充)

ただし、それぞれの資格の専門性を失わないよう十分に留意されています。

■社会福祉士の新カリキュラムの全体像

高齢者介護福祉の現場でしか働いたことがなかった私にとっては、児童福祉や、更生保護についてはとても興味深かったことを覚えています。

新カリキュラムの内容は以下の通りです。

最後に:資格取得だけでなく、その資格をどう活かすか考えましょう!

もちろん、これらの問題に向き合うのは有資格者のみではありませんが、資格を取得しているからこそ、その専門性を活かし社会貢献をしていくことができます。資格をただ所有するのではなく、変わりゆく社会の中で、その資格をどう活かしていくかを考えることも重要です。

■あわせて読みたい記事

介護福祉士になるには? 資格の取得方法や試験の概要、仕事内容について解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/936介護現場で介護のプロとして活躍する介護福祉士。介護職の資格としては最上位の資格で、取得すると就職・転職するうえで有利になります。資格の取得方法や仕事内容など、介護福祉士を理解するための基礎知識を紹介します。【執筆:ささえるラボ編集部】

社会福祉士(SW)になるには?資格の取得方法や合格率を解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/949社会福祉士国家資格を取得するメリット・取得方法・試験の合格率などの社会福祉士の資格取得に関する基礎知識を解説します。【ささえるラボ編集部】

精神保健福祉士(PSW)とは?仕事内容や資格の取得方法、勤務先について解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1148精神障害者の支援に特化した専門職である精神保健福祉士。メンタルの不調を抱える人が増えるなかで、ニーズが高まるといわれています。仕事内容や資格の取得方法、勤務先など、精神保健福祉士に関する基礎知識を解説します。【ささえるラボ編集部】

・けあぷろかれっじ 代表

・NPO法人JINZEM 監事

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士