本日のお悩み:訪問介護でヘルパーがやっていいことと、やってはいけないことがわからない!

「医療行為にあたるかあたらないか」、「やっていいのかやってはいけないのか」などを覚える方法はありますか?

「介護保険」と「倫理的観点」の両面からの判断が必要です

■執筆者/専門家

ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役 株式会社ゆりかご 代表取締役 茨城県訪問介護協議会 副会長 茨城県難病連絡協議会 委員 水戸在宅ケアネットワーク 世話人 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員

しかしながら、その支援がやってもいいのか?介護保険サービスに該当するのかという判断で迷われることも多いのではないでしょうか。

基本的な考え方として、ヘルパーが行うべき支援は「介護保険制度に基づくものか」「倫理的に許容されるか」の2つの視点から検討する必要があります。

たとえば、同居家族の食事の準備や、家族も使用する共用スペースの清掃などは、介護保険の対象者以外の利益になる行為とみなされるため、制度上は認められていません。

■介護保険ではOKでも、倫理的にはNGな場合も

しかしながら、これは介護保険制度上、正しい判断であると捉えられても、倫理的観点からは問題があります。(※後ほど説明しますが、実は介護保険制度上も不適切です。)

転倒リスクの増加や、訪問介護員としての社会的責任を考慮すれば、状況に応じた柔軟な対応が求められる場面です。

■介護保険制度の限界と補完的支援の必要性

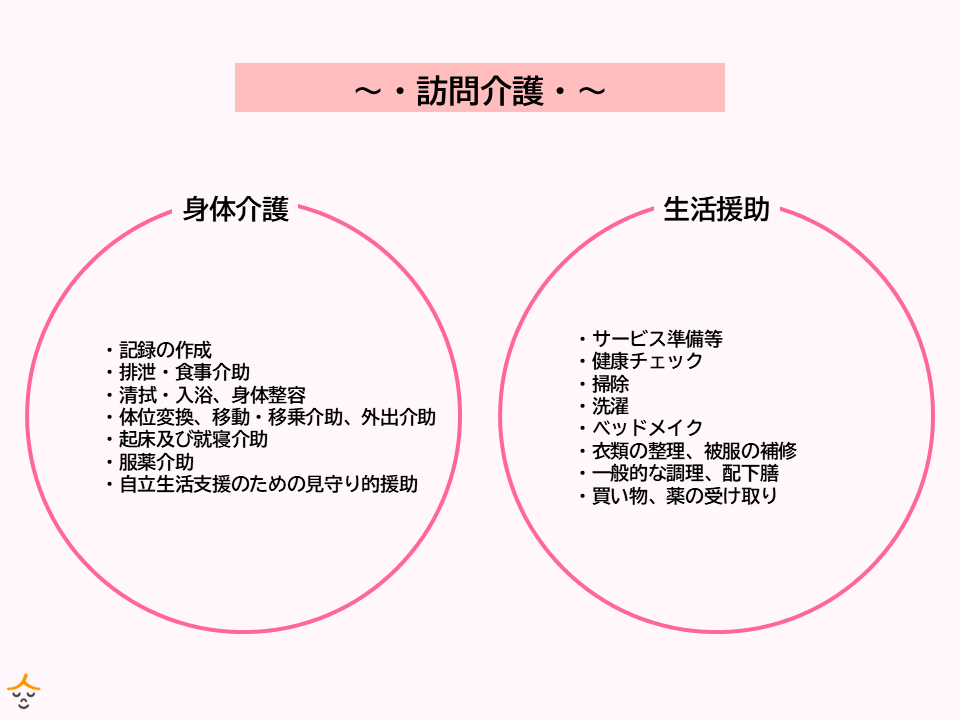

原則として、ここに記載された行為のみが介護保険の対象となりますが、現場では記載されていない状況に直面することもあります。

そのような場合に重要なのは、「介護保険は万能ではない」という認識です。制度の限界を理解し、必要に応じて他の支援制度や地域資源を活用する柔軟な対応が求められます。

※出典:厚生労働省 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について

訪問介護のサービス内容(厚生労働省)

介護保険を利用して、上記のようなサービスを受けることができるのは、要介護認定を受けた方です。要支援の方は基本的に、介護サービスを利用することはできませんが、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」として訪問介護を利用することができます。

※出典:厚生労働省 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について

訪問介護でヘルパーが「できること・できないこと」をどう判断する?

2.本人以外の協力者によって、できることか、できないことかを見極める

3.訪問介護として対応できるかどうかを考える

4.ケアマネジャーに相談し、担当者会議で解決策を探る

5.地域包括支援センターと地域ケア会議で広く意見を募る

■1.本人にとってできることか、できないことかを見極める

私たちは、利用者さんは自立した生活を送ることができるよう、利用者さんのできない部分をお手伝いすることが重要です。

■2.本人以外の協力者によって、できることか、できないことかを見極める

介護保険サービスは、皆さんの保険料や公費によって成り立っています。そのため、原則として本人ならびにその家族等が対応できないことのみ介護職が支援することができます。ここでいう「できないこと」とは、単に苦手ということではなく、障害や疾病などやむを得ない事情がある場合を指します。

介護サービスを提供する前に、同居家族や同居していない家族・知人・近所の方・ボランティアの方など利用者さんの周囲で、協力いただける方がいないか十分に検討してみてください。

■3.訪問介護として対応できるかどうかを考える

判断の基準となるのが、厚生労働省が示している「老計第10号 (訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)」です。

この通知には、介護保険サービスで対応できる内容が明記されているため、訪問介護業務に携わる方は一度目を通しておけるとよいでしょう。

※出典:厚生労働省 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について

■4.ケアマネジャーに相談し、担当者会議で解決策を探る

その会議内で必要性が高いと認められた場合は、ケアプランにその生活課題を解決する計画が記載され、訪問介護として実施できるようになる可能性があります。もちろん、保険者様の同意も必要となります。

また、介護保険だけに頼るのではなく、市町村が提供する生活支援サービスや、NPO・ボランティアによる地域の福祉サービスなど※介護保険外の選択肢もあわせて検討することがポイントです。

※出典:厚生労働省 介護保険と訪問介護

■5.地域包括支援センターと地域ケア会議で広く意見を募る

「できること・できないこと」の判断は簡単ではありません。しかし、利用者さんが少しでも自立した生活を送れるようにするためには、身近でケアに携わる介護職の声をしっかり届けることが何よりも大切です。

訪問介護における「医行為」と「特定行為」とは

次に、現場で特に悩みやすい「医行為」について、介護職が対応できる範囲を整理していきましょう。

■医行為にあたらないものとは?

医行為にあたらないものとして、厚生労働省の通知(平成17年7月26日 医政発第 0726005 号※)で以下のように定めています。

1.水銀体温計・電子体温計による腋下体温測定・耳式電子体温測定

2.自動血圧測定器による血圧測定

3.新生児以外に酸素飽和度測定を目的としたパルスオキシメーターの装着

4.専門的な判断や技術が不要な軽度外傷の簡易処置(汚染したガーゼの交換含む)

5.医薬品使用の介助(※条件付き)

6.爪切り・やすりがけ(※条件付き)

7.日常的な口腔内の清掃(歯・舌・粘膜の汚れ除去)

8.耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)

9.ストマ排泄物の廃棄(装具交換は除く)

10.自己導尿の補助(カテーテル準備・体位保持)

11.グリセリン浣腸の実施(市販器具使用)

先述した通り、条件を満たす場合は規制の対象となりませんが、利用者さんの状態によっては医行為となる場合もありますので、医師・歯科医師・看護職員など専門職のアドバイスのもと実施する必要があります。

※出典:厚生労働省 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)

■特定行為に該当するもの

特に訪問介護では喀痰吸引等研修(第3号研修)という特定の者(在宅の重度障害者など)に対してのみ、特定行為ができるようになる研修があるため、それを修了することで特定行為ができるようになります。※

事業所として特定行為事業者の登録も必要になりますので、詳しくは保険者へご確認ください。

※出典:厚生労働省 喀痰吸引等の制度について

■医療従事者との連携が不可欠

そのようなときに、自己判断でケアを進めるのは非常に危険です。

必ず、訪問看護師や主治医と連携を取り、状況を共有したうえで対応するようにしましょう。

身体介護のできること・できないこと一覧

| やって良いこと | やってはいけないこと |

| 排泄介助 | |

| 食事介助 | |

| 清拭 | マッサージ |

| 部分浴 | |

| 全身浴 | |

| 洗面等 | |

| 身体整容 | |

| 更衣介助 | |

| 体位変換 | |

| 移乗・移動介助 | 散歩・リハビリテーション |

| 通院・外出介助 | 通院以外の場所への送迎(※1)や病院間だけの送迎 院内介助(※2)、家族受診介助 冠婚葬祭に伴う外出介助、お墓参り |

| 起床・就寝介助 | |

| 服薬介助 | 市販薬の投与・貼付など(※3) PTPシートから取り出しての服薬介助 |

| 自立支援・重度化防止のための見守り的援助 | 具体的目標や評価が伴わない左記の支援 |

| 爪切り(※4) |

※1:官公庁や日常生活に必要な買い物などは場合によって認められることがあるので、必要性をサービス担当者会議でご確認いただき、保険者にも確認をとるようにしてください。

※2:院内介助については介護保険で算定できる時間は直接介助を実施した時間のみであり、診察までの待ち時間での見守りなどは、特段の理由がない限り算定できないので、介護保険以外のサービス等で対応が望ましいと考えます。

※3:必要性をサービス担当者会議でご確認いただき、保険者にも確認をとるようにしてください。

※4:爪切りは「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」により、医行為ではない行為として介護職で対応できるとされておりますが、「爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合」とありますので、状態確認が必要です。

身体介護で断るべきケースとその伝え方

■マッサージ

一方で、不安を和らげるための軽いタッチングなど、医療目的ではない接触については制限されていませんが、その行為だけを目的として訪問することは、介護保険の趣旨にそぐわないため、適切ではありません。

訪問介護のサービスは、先述した「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の通知を鑑みながら、依頼内容が制度の枠を超えていないか、慎重に判断して対応するようにしましょう。

■冠婚葬祭やお墓参りの支援

このような場合は、介護保険以外の介護タクシーや自費サービス・インフォーマルサービスなどをご活用ください。

■散歩・リハビリテーション

しかし、散歩やリハビリテーションの支援に関しては、訪問介護員がその効果や進捗を専門的に評価することが難しいため、介護保険の訪問介護サービスとして提供することはできません。

■市販薬の投与や貼付・PTPシートから取り出しての服薬介助

条件を満たす場合の市販薬の投与や貼付については、主治医の確認とケアマネジャー・関係機関の同意のもと、利用者の自己責任の範囲で支援することが原則です。

また、PTPシートから薬を取り出す行為は医療的判断が伴うため、介護職が対応することはできません。薬局で一包化してもらうか、ご本人・ご家族、または訪問看護など医療職による対応が必要です。

生活援助のできること・できないこと一覧

| やって良いこと | やってはいけないこと | |

| 掃除 | 居室内やトイレ、卓上等の清掃 | 契約者以外が使用する場所の清掃 |

| ゴミ出し | 家電製品を分解するような清掃 | |

| 準備・後片付け | 窓ふき(※)、照明掃除(※) | |

| 洗濯 | 洗濯機または手洗いによる洗濯 | 庭掃除や草とり |

| 洗濯物の乾燥(物干し) | 契約者以外が使用する衣服等の洗濯 | |

| 洗濯物の取入れと収納 | 特殊なシミ取り | |

| アイロンがけ | ||

| ベッドメイク | 利用者不在ベッドでのシーツ交換 布団カバーの交換等 |

|

| 衣類の整理・被服の補修 | 衣類の整理(夏・冬物の入れ替え等) | |

| 被服の補修(ボタン付け、破れの補修等) | ||

| 一般的な調理、配下膳 | 配膳、後片付けのみ | 契約者以外の分の調理 |

| 一般的な調理 | 時間のかかる調理(※) | |

| 買い物・薬の受け取り | 日常品等の買い物 (内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む) |

嗜好品(酒、たばこ等)の買い物(※) 日用品以外の買い物(※) |

| 薬の受け取り | 預貯金の手続き代行、ATM利用代行 |

※絶対にやってはいけないというわけではなく、原則的に介護保険ではできないと思われる行為。

生活援助で断るべきケースとその伝え方

■庭掃除や草とり

厚生労働省の通知「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」でも、日常生活に支障がないと判断される行為として、庭掃除などが例示されています。

こうした支援が必要な場合は、介護保険外のサービス(例:シルバー人材センター、市町村の福祉制度、地域のボランティアなど)を活用することをご検討いただきましょう。

■契約者以外が使用する場所の清掃(家族で利用する範囲の清掃)

そのため、同居家族がいる場合、トイレや台所、玄関などの共用スペースは家族も使用するため、本人以外の利益に該当する可能性があり、原則として対応できません。

ただし、ご家族が高齢や障害など特段の事情により対応することができない場合、かつ利用者さんの自立支援に繋がると考えられる場合は対応することが可能です。

このような場合は、サービス担当者会議で必要性を検討し、保険者の確認を得たうえで対応を判断することが求められます。

■嗜好品(酒、たばこ等)の買い物・日用品以外の買い物

ただし、嗜好品の購入が利用者のQOL向上に大きく寄与する場合や、主治医や関係機関と相談のうえ、必要性が高いと判断される場合、暖房器具や冷房器具など、生活に支障が出る可能性がある物品の購入する場合などは、例外的に認められることもあります。

このような場合は、サービス担当者会議で必要性を検討し、保険者の確認を得たうえで対応を判断することが求められます。

■窓ふき・照明掃除

ただし、利用者の生活状況や自立支援の観点から、例示された行為でも必要性が高いと判断される場合は、サービス担当者会議で検討し、保険者の確認を得たうえで対応できる可能性があります。

「通知に書いてあるからできません」ではなく、個別の事情を踏まえた柔軟な判断が重要です。

最後に:チームで連携し、柔軟かつ慎重な判断を行いましょう!

原則として医療行為や本人以外への支援、生活援助などは対応ができませんが、利用者さんの自立支援に繋がると認められる場合など、関係機関との連携や保険者の確認を経て、例外的に対応できる場合もあります。現場では柔軟かつ慎重な判断が求められます。

■あわせて読みたい記事

利用者の通院送迎、家族も車に乗せて大丈夫?専門家が解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/941訪問介護や小規模多機能の訪問介護で働いている方の中には、利用者さんが病院を受診される際に、ご家族も同乗したいという申し出を受けたことがあるのではないでしょうか?「利用者ご本人の病院受診の送迎をする際、 ご家族も一緒に乗車されての送迎をしても大丈夫なのでしょうか? タクシーのように色々な病院へ送迎を頼まれ、疑問に思っています」という読者からの質問に対して、専門家が回答します!

ヘルパーが入浴介助をする場合、どこまで対応していいの?専門家が解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/967訪問介護(ヘルパー)が入浴介助をする際にどこまで対応していいのかというお悩みに専門家が回答します。【回答者:脇 健仁】

ゆりかごホールディングス株式会社 代表取締役

株式会社ゆりかご 代表取締役

茨城県訪問介護協議会 副会長

茨城県難病連絡協議会 委員

水戸在宅ケアネットワーク 世話人

茨城県介護支援専門員協会 水戸地区会幹事

茨城県訪問看護事業協議会 監事

水戸市地域包括支援センター運営協議会 委員

水戸市地域自立支援協議会全体会 委員

介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科修了(福祉マネジメント修士)

聖路加国際大学看護リカレント課程 認知症看護認定看護師課程 在籍中

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・看護師・介護支援専門員・相談支援専門員・FP2級