■執筆者/専門家

茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員

前回の振り返り:生産性向上=介護の価値を高めるための業務改善

実践編に入る前に要点を簡単にまとめます。

1.生産性向上とは?=業務改善である

2.業務改善とは?=業務の改善を図り、介護サービスの質を向上させることである

3.なぜ生産性向上に取り組むか?=介護業界の人材不足が深刻化しているから

4.生産性向上に取り組むマインド=今までの当たり前(前提)を疑って考え直そうとする姿勢

「生産性」という言葉に対し、「私たち何も生産してないし…」「工場で働いているわけではないし…」という介護職の皆さんの声が聞こえてきますが、生産性とは「資源から付加価値を生み出す効率の程度」を意味します。

つまり、介護サービスにおいては、「資源=人」から「付加価値=介護サービス」を生み出す効率ということになりますね。業務の効率化を図り、サービスの質向上を図ろう!

そのためには「本当にこの業務がベストなのか?」前提を疑うところからスタートしよう!というお話でした。

「で、前置きはわかったけど何からすればいいの?」

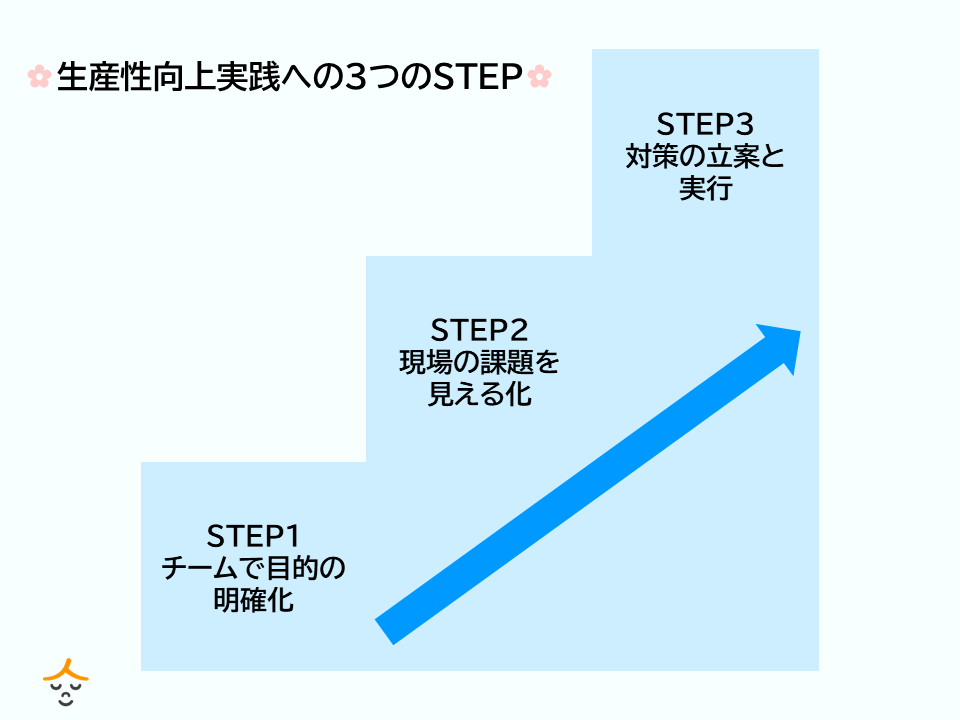

今回はその疑問に対し3つのSTEPでお答えします。

生産性向上に取り組むために現場で行うSTEP3つ

■STEP1 チームで生産性向上の目的を明確化

生産性向上は1人ではできません。なぜなら私たち介護の仕事はチームで行っているからです。

チームの一人一人が自分勝手にバラバラなやり方で業務を行っていては均一なサービスは提供できないことは皆さんも想像つくのではないでしょうか?

となれば、

1.取り組む意思を管理者が明確にする

2.その上で取り組む目的をチームで共有する

ということが大切ですよね。

では、目的は何でしょうか?

具体例を1つ提案するならば、

「今後さらに深刻化する人材不足対策として、業務改善に取り組み、できた時間をご利用者へのサービス時間にあてることでサービスの質向上を図る」

などはいかがでしょう。

もちろん、管理者の方がトップダウンで伝える方法もあるかと思いますが、ボトムアップ型で考えることも良いと思います。

そもそも、介護職の皆さんは目の前の利用者さんファーストです。生産性向上とは何かを理解する、なぜ取り組むかの目的を考えることは忙しい中で、日頃なかなかできないことですよね。

この忙しい状況を打開するために生産性向上に取り組むのですから、チーム全員が自分ごととしてSTEP0−1を共有することが生産性向上の鍵となります。

また、このプロセスを踏む上で、生産性向上の取り組みを推進するプロジェクトチームを組織することも有効かと思います。まず、管理者とプロジェクトチーム(4〜5名程度)でSTEP0−1を共有し、その後全体会議などを通じてチーム全体で合意形成する。いかがでしょうか?

■STEP2 現場の課題を見える化

しかし、みなさんに「現場の課題を考えてきてください」と言ったところで、なかなか出ないのか想定できます。なぜなら人には「現状維持バイアス(Status Quo Bias)」があります。

現状維持バイアスとは、未知のものや変化を受け入れず、現状維持を望む心理作用ですね。STEP0‐1により、業務改善に取り組まなければならないのはわかったけど、今まで慣れ親しんだ業務を変化させるのは抵抗があるのです。

また、課題をあげるということは今まで行なってきた業務を否定することですから、事を荒立てたくないと萎縮してしまうのも仕方がないでしょう。

これらを鑑みると意図的に課題を発見しやすく提案しやすい状況をつくることが重要です。

そこで下記の方法を提案します。

■現場の課題を見える化する手法:オペレーション分解

下は私の施設(特別養護老人ホーム)で実際に使用しているオペレーション分解表(参考様式)の一部です。

左列は時間、中央列は実施した業務内容、右列はかかった時間を記入します。「えーこんなのやるのー!?」という声が聞こえてきますが、これが重要なんです。実施した業務内容の根拠として「業務マニュアル」があると思います。

しかし、例のようにだいたい30分単位くらいでタイムスケジュールが組まれているのが実情ではないでしょうか?つまり、業務マニュアルでは、実際何にどれだけ時間がかかっているのかわからないのです。そのため、オペレーション分解表を活用して実際の業務の見える化をしていきます。

すると山田花子さん(仮名)は22時から23時までの1時間、ほぼ空き時間がなく動き回っていることがわかります。こんなの当たり前じゃないのと思うかもしれませんが、このオペレーション分解表を面倒でも他の職員さんにも記載してもらってください。おそらく違う内容になると思います。比較例として佐藤よし子さん(仮名)も見てみましょう。

ーオペレーション分解表(参考例)

.png)

・A様の体位変換にかかる時間が佐藤さんは山田さんの半分

・山田さんの業務にはナースコール対応が多いが、佐藤さんの業務では少ない

・佐藤さんは洗濯物を畳む時間が山田さんの半分であり洗濯物の配布まで行っている

どうでしょうか?この2人のオペレーション分解表を比較するだけで同じ時間帯なのに人によって行なっている業務やかかっている時間が違うことがわかります。

そしてこの違いこそが課題なんです。

ー山田さんと佐藤さんの業務の違いを課題に変換

【課題】→山田さんが体位変換に時間がかかっているのは体位変換の技術が統一されていないからではないか?

・山田さんの業務にはナースコールが多いが佐藤さんの業務では少ない

【課題】→佐藤さんの業務でナースコールが少ないのは、入居者が落ち着いて夜間過ごされる工夫が何かなされているのではないか?

・佐藤さんは洗濯物を畳む時間が山田さんの半分であり洗濯物の配布まで行っている

【課題】→佐藤さんの洗濯物の畳み方に何か工夫があるのではないか?そもそも夜間に洗濯物を畳む業務を行わなければならないのだろうか?

このようにオペレーション分解表を記載してみるとマニュアル通りの仕事をしているつもりでも実は個人差があり、あらためて俯瞰してみると本当に夜間に実施しなければならない業務なのか?という疑問もでてくるのです。

ー忙しい時間だけをピンポイントに分解してみるところから始めましょう!

であるならば、体力的に負担が少ない夜勤業務に改革しようということになり22時から翌朝7時までのオペレーション分解を行ったんです。

この表の記載を職員に依頼することは、もちろん負担になりますから抵抗感があることも想定しました。しかし、このように見える化することで課題が見えて非常に納得していました。特に夜勤帯は一人で対応しますので誰がどうやっているかが見えないですよね。

そして、このオペレーション分解のコツはいきなり24時間やろうとしないことです。

「この時間帯の業務負担が多い!」というのはみなさん肌感覚でわかっていると思うのでいきなり長時間の分解を行うのではなく、忙しい時間をピンポイントで取り組んでみることからスタートすることをおすすめします。できるところからまず実施することが大切です。

■STEP3 対策の立案と実行

ここで有効な手法はブレインストーミング(略称:ブレスト)です。ブレストとは、課題の解決策や新しいアイデアを発見するために会議で使用される「集団発想法」です。

例えばですが、付箋をみんなに配布してアイディアを記入してホワイトボードに貼っていきます。この際のルールは、絶対否定してはいけない、そして数を出すということです。なぜこの手法が有効かというと対策のアイディアが浮かんでも否定されたら嫌だから黙っていようというのが基本的心理であることが想定できるからです。先ほどの例を活用して対策を考えてみましょう。

対策→体位変換スキルの確認をする研修を行なってはどうか?(5分削減)

対策→佐藤さんの工夫をみんなで共有する時間をつくりマニュアル化してはどうか?(15分削減)

対策→早朝のみの勤務を希望する介護助手の応募があった。その方を採用して洗濯物は対応していただいてはどうか?(10分削減)

といった形で課題ごとに対策方法を検討していきます。

ここで重要なのは何分削減できるのか?を明確にすることです。

この場合、対策がうまくいけば20分の業務削減になりそうですね。

そうなんです。この20分という数字が生産性向上に成功した成果の時間なんです。この20分を他のことに使えませんか?同じように日勤帯で20分時間ができれば、今までできなかった入居者さんの個別対応の時間がとれるかもしれません。これこそサービスの質向上ですよね。

まとめ:忙しくても挑戦してみることで事業所の成長に繫がります!

もちろん実行の後は評価となり、評価から浮き彫りなった課題をさらに改善してブラッシュアップしていくというサイクルになるのは皆さんも想像がつくでしょう。

そして、肝はSTEP2の課題の見える化です。みなさん業務が大変忙しいのは百も承知です。しかし、課題を洗い出さなければ生産性向上はありえません。できる範囲でかまいません。チャレンジしてみてください。きっと何かが見えるはず。介護人材不足は待ったなしで深刻化していきますから。

次回は、実際に介護の現場で行われている実践事例を紹介します。

■あわせて読みたい記事

介護業界の生産性向上って?生産性向上の定義や意義をわかりやすく解説!~導入編~ | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1164介護職員等処遇改善加算の加算要件にもなった生産性向上。事業所は取り組まなきゃと思いつつ「そもそも生産性向上って何?」と思っている方もまだ多いはず…。ささえるラボでは「導入編」「実践編」「実践事例編」の3回に分けて専門家が生産性向上について解説します![執筆者/専門家:伊藤 浩一]

【2024年介護報酬改定】処遇改善加算の1本化!算定要件の変更点は?|介護職員等処遇改善加算 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/11372024年の介護報酬改定では、処遇改善加算が1本化され、「介護職員等処遇改善加算」となります。算定要件にも変更がありますので、管理職の皆さんも職員の皆さんもポイントを確認しましょう!【執筆者:伊藤 浩一】

茨城県介護福祉士会副会長

特別養護老人ホームもくせい施設長

いばらき中央福祉専門学校学校長代行

NPO法人 ちいきの学校 理事

介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)