■監修者/専門家

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 社会福祉法人 三育ライフ 杉並エリアマネジャー 杉並区立重症心身障害児通所施設わかば 園長 公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長 公益社団法人日本介護福祉士会 元理事

取得すると、介護施設の生活相談員や地域包括支援センターで働くなど活躍できる可能性が広がります。

この記事では、社会福祉士について知りたい方にむけて、仕事内容や平均給与額、主な就職・転職先、資格の取得方法などを解説します。

社会福祉士とは?

社会福祉士が携わる相談や支援などの業務はソーシャルワーカー(SW)として、資格がなくても行うことができます。しかし、国家資格である社会福祉士を取得することで、より高い専門性を証明することができ、就職活動や転職活動において強みとなる場合があります。

高齢化や人口減少など社会問題も多様化している中で、社会福祉士の資格を持つ人は今後さらに重宝される存在となります。

■社会福祉士とソーシャルワーカー(SW)の違い

一方、ソーシャルワーカーは、福祉に関する相談援助を行う人全般を指す言葉で、特定の資格を必要としません。つまり、社会福祉士はソーシャルワーカーの一部であり、より専門的な知識とスキルを持っていることを証明できる資格であると言えるでしょう。

■社会福祉士の主な仕事内容

社会福祉士は高齢者福祉分野だけでなく、障害者福祉分野など幅広い分野で活躍しているため、ここでは、高齢者福祉(介護)分野における社会福祉士の主な仕事内容を紹介します。

2.施設の入退所や、サービス利用の手続き

3.関係機関との連携・調整

4.介護業務

1.相談業務

社会福祉士の業務範囲は多岐にわたりますが、この相談業務は特に重要なものとされています。

2.施設の入退所や、サービス利用の手続き

入居型施設の場合は、施設見学を希望する高齢者やその家族への対応・サービス内容や利用料の説明・入所手続きを行うといった業務があります。また、利用者さんが退所することになった場合には、退所手続きを行います。

通所型の場合は、通所介護サービスの利用開始・終了の手続きを行うほか、多くの場合、通所介護計画書の作成も担当します。

また、福祉サービスを提供する施設や、その設備、法律に関する対応も社会福祉士が行います。

3.関係機関との連携・調整

4.介護業務

その場合、現場の介護職のサポートとして介護業務も兼任する場合があります。

■社会福祉士になるメリット

2.さまざまな職種と関わることができキャリアプランを描きやすい

3.収入アップが見込める

1.ソーシャルワーカーや相談員になるうえで強みとなる

しかしながら、複合化した課題に対する相談など高い専門性を求められることがあるため、ソーシャルワーカーや相談員の職を目指すのであれば、資格があった方が職に就きやすいと言えます。

2.さまざまな職種と関わることができキャリアプランを描きやすい

そのため、仕事のやりがいや面白さも職場によって異なりますし、他職種がどのような仕事をしているのか見ることができる機会も比較的多くあります。働くなかで、自分の興味・関心に合わせてさまざまなキャリアビジョンを描くことができるでしょう。

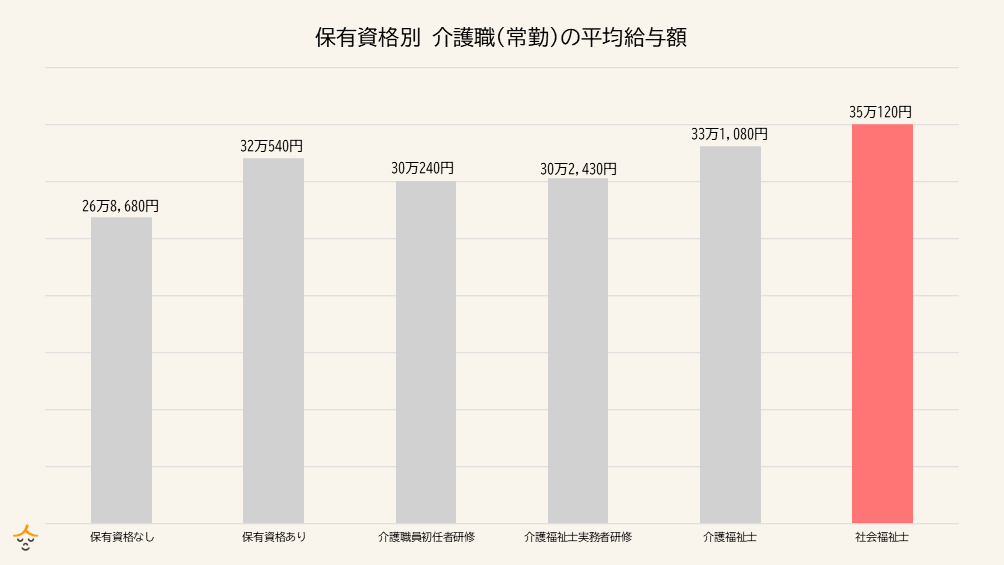

3.収入アップが見込める

このことから、給与アップも目指しつつ働きたいという方は社会福祉士の資格取得を目指すのも1つのポイントでしょう。

■社会福祉士の就職・転職先

ー高齢者介護施設

高齢者施設で働く社会福祉士の多くは、相談員として従事しています。※

なかでも、特別養護老人ホーム(特養)・通所介護施設(デイサービス)・短期入所生活介護(ショートステイ)などの介護施設で働く相談員を生活相談員と呼び、介護老人保健施設(老健)で働く相談員を支援相談員と呼びます。

※生活相談員や支援相談員の資格取得要件は各自治体によって異なります。

ー障害者福祉施設

生活支援員は、基本的に必要な資格はありません。※

しかし、障害者福祉施設で、利用者さんやそのご家族のさまざまなサポートを行う生活支援員として働くうえで、社会福祉士を取得する際に身につけた知識は活かすことができるでしょう。

生活支援員の主な業務内容は、日常生活を送るうえでの食事や入浴などの支援、就労のために必要な職業訓練、将来や日常生活に関する相談に応じ、安心して日常生活を送れるよう支援することなどが挙げられます。

※自治体ごとの定めはありませんが、施設によっては社会福祉士等の資格を必須事項にしている場合があります。

ー地域包括支援センター

地域包括支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、介護・医療・保健福祉などの面から高齢者の相談に応じる機関です。 2005年4月の介護保険制度改正に伴って、設置が定められました。 設置主体は市町村ですが、市町村から委託を受けた社会福祉法人や医療法人などが運営しているセンターもあります。

地域包括支援センターで勤務する社会福祉士の主な仕事は、大きく分けると、相談者の悩みを聞き、適切なサービスにつなげたり、必要な情報を提供したりする「総合相談」と、高齢者や障がいのある方の権利を守るための「権利擁護」の2つに分けることができます。これにより地域住民が安心して尊厳を持った状態で生活ができるようサポートしています。

センターに寄せられる相談のなかでも、詐欺や悪徳商法などの消費者被害、高齢者虐待、成年後見制度に関することは社会福祉士の専門分野です。そのほか、地方自治体や民生委員からの情報をもとに、一人暮らしの高齢者など、地域で孤立しがちな人の自宅を訪問することもあります。

ー医療機関

医療ソーシャルワーカーは、病院の地域医療連携室や医療相談室といった部署に所属していて、主な仕事は、通院・入院中の患者とその家族からの、病気やケガが原因で発生する心理的、社会的な悩み相談への対応です。また、退院後の生活がスムーズにいくよう、在宅生活をサポートする関係機関との連携なども行っています。

医療ソーシャルワーカーになるうえで、必要な資格はありませんが、採用の条件として社会福祉士や精神保健福祉士など相談援助業務に携わる資格を求められることが一般的です。

ー児童福祉施設・児童相談所

児童指導員は、児童福祉施設に入所・通所する子どもの日常生活のサポートや学習指導にあたり、障がいのある子どもに対しては、発達支援や社会参加のための療育を行います。

児童福祉施設で児童指導員になるには児童指導員任用資格が必要ですが、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を取得していれば、すでに任用資格を満たしているため、新たに資格を取る必要はありません。

児童福祉司は、児童相談所で、子どもに関わるさまざまな相談に対応し、虐待の有無などを調査して問題解決にあたる仕事です。

児童相談所は行政機関なので、児童福祉司(児童相談員)になるには、児童福祉司任用資格を取得したうえで地方公務員試験に合格する必要があります。 ただし、社会福祉士または医師、精神保健福祉士を取得している人は、新たに児童福祉司任用資格を取る必要はありません。

ー社会福祉協議会

職種によって担当業務は異なりますが、社会福祉士は、主に、地域住民からの生活にまつわるさまざまな相談ごとへの対応、行政機関や各種団体との連絡・調整、市民ボランティアやサークルの活動のサポート、高齢者や親子が気軽に交流できるサロンの運営などを行っています。

ー行政機関の相談窓口

福祉事務所や福祉課の職員は、一般的にケースワーカーと呼ばれ、地域住民からの相談への対応、生活保護受給者の支援・家庭訪問などを行っています。

行政機関の正規職員になるには、社会福祉主事任用資格を取得したうえで、地方公務員試験に合格する必要があります。 社会福祉士の資格がある人は、すでに社会福祉主事任用資格があるとされるため、新たに資格を取る必要はありません。

ー学校

主な仕事は、不登校やいじめ、虐待、貧困といった問題を抱える子どもや保護者からの相談に対応し、関係機関と連携しながら解決にあたることです。

スクールソーシャルワーカーになるための専門の資格はありませんが、社会福祉士か精神保健福祉の資格を持つ人が適しているとされており、多くの職場で採用要件としていずれかの資格が求められます。 このほかに、現場での実務経験や大学院を経て、大学や短大、専門学校の教員として働く社会福祉士もいます。

ー刑務所

福祉専門官は、社会福祉士または精神保健福祉士の資格があり、福祉の仕事の実務経験が5年以上ある人から選ばれます。

社会福祉士になるためには?

.png)

ここからはそれぞれの特徴を見ていきましょう。

■福祉系大学・短大ルート

→12科目(社会福祉原論、老人福祉論など)

・2009年4月~2021年(令和3年)3月までに入学した者

→18科目(現代社会と福祉、社会保障など)

・2021年4月以降の入学した者

→23科目(医学概論、心理学と心理的支援など)

※科目名については大学や短大によって異なる可能性があります。

→実務経験は不要

・3年制福祉系短期大学

→1年以上の実務経験が必要

・2年制福祉系短期大学

→2年以上の実務経験が必要

■短期養成施設ルート

ただし、修学年数によっては相談援助実務の経験をしたあと、短期養成施設に進みます。

→6科目(社会福祉原論、老人福祉論など)

・2009年4月~2021年(令和3年)3月までに入学した者

→12科目(社会調査の基礎、社会保障など)

・2021年4月以降の入学した者

→16科目(医学概論、心理学と心理的支援など)

※科目名については大学や短大によって異なる可能性があります。

→実務経験は不要

・3年制福祉系短期大学

→1年以上の実務経験が必要

・2年制福祉系短期大学

→2年以上の実務経験が必要

また上記以外にも、福祉関連の仕事に従事する公務員のうち、児童福祉司、身体障害者福祉司、査察指導員、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事としての実務経験が4年以上ある場合や社会福祉主事養成機関を卒業したうえで相談援助の実務経験が2年以上ある場合、短期養成施設で半年以上学ぶと受験資格を得ることができます。

■一般養成施設ルート

そのほか、相談援助の実務経験が4年ある場合も、一般養成施設で学ぶことで受験資格を得られます。

社会福祉士の一般養成施設には、通学過程と通信課程があります。 通学過程は卒業までの期間が約1年間で、昼間課程のほかに夜間課程もあります。 一方の通信過程は、卒業までに1年半ほどかかります。

■相談援助実務の実務経験とは?

また、この実務経験は条件を満たす現場での経験である必要があります。

以下は、一部抜粋ですが、このような条件があるということを把握し、詳細は試験センターのホームページを確認するようにしてください。

1.児童分野

保育士、児童福祉司、児童相談所の電話相談員など

2.高齢者分野

生活相談員、支援相談員、介護支援専門員、相談指導員など

3.障害者分野

身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、ケースワーカー、相談支援専門員など

4.その他の分野

保健所の精神保健福祉相談員、精神科ソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、救護施設の生活指導員、相談支援員など

5.現在廃止事業の分野

すでに廃止された指定の事業に従事していた経験も実務経験の対象になる。

社会福祉士試験について詳しく知ろう!

実施年によって、スケジュールや試験内容等の変更が生じる場合があるので、最新情報は必ず試験センターのホームページを確認するようにしてください。

■社会福祉士試験、合格までの主なスケジュール

9月~10月上旬:受験申込受付期間

2月上旬:筆記試験

3月上旬:合格発表

■社会福祉士試験の実施場所

しかし、介護福祉士と比較すると実施都道府県は少ないので、受験しやすい場所はどこかを必ず確認するようにしてください。 2024年度(令和6年度)の第37回試験の実施地は以下の通りです。

■試験科目

2.心理学と心理的支援

3.社会学と社会システム

4.社会福祉の原理と政策

5.社会保障

6.権利擁護を支える法制度

7.地域福祉と包括的支援体制

8.障害者福祉

9.刑事司法と福祉

10.ソーシャルワークの基盤と専門職

11.ソーシャルワークの理論と方法

12.社会福祉調査の基礎

13.高齢者福祉

14.児童・家庭福祉

15.貧困に対する支援

16.保健医療と福祉

17.ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

18.ソーシャルワークの理論と方法(専門)

19.福祉サービスの組織と経営

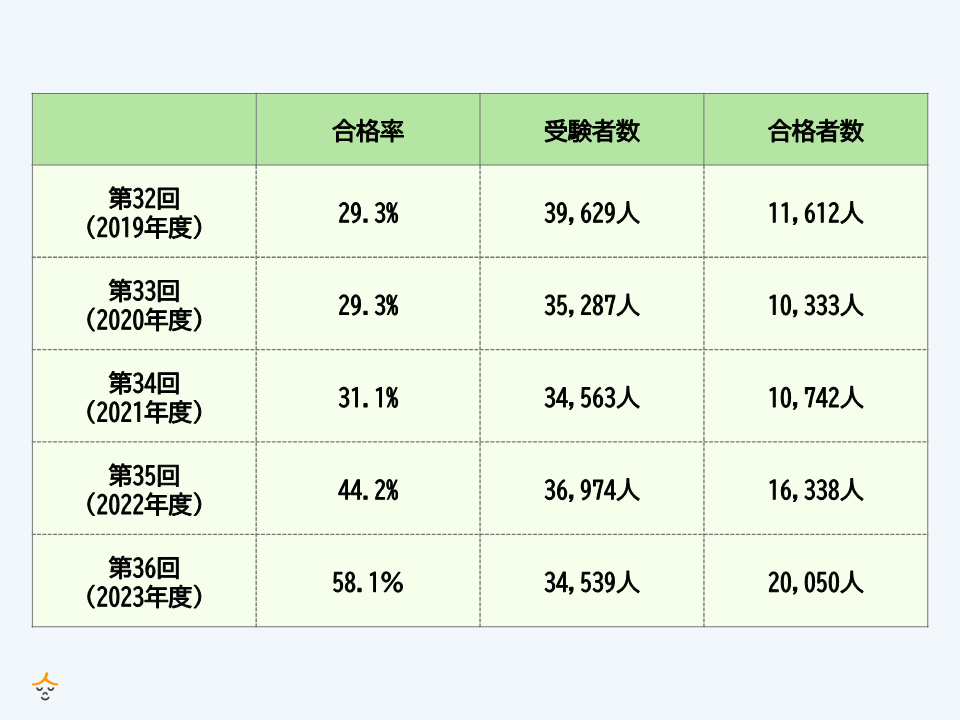

■社会福祉士試験の難易度

ー合格率、受験者数、合格者数

ー社会福祉士国家試験の合格基準

2.上記を満たした者のうち、以下の6科目群(一部例外あり)すべてにおいて得点があること(0点は不可)

・医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム

・社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度

・地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉

・ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎

・高齢者福祉、児童・家庭福祉、貧困に対する支援、保健医療と福祉

・ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)、福祉サービスの組織と経営

2021年度 社会福祉士カリキュラム改訂について

今回の改訂目的として国は、新たな福祉ニーズに対応するために、ソーシャルワークの専門職としての役割を担える社会福祉士を養成することを掲げています。そのため、ソーシャルワークに関するカリキュラムの変更が非常に多くなっています。

詳細は「あわせて読みたい記事」の介護福祉士と社会福祉士は何が違う?|資格取得方法や仕事内容の違いについて解説します!で解説していますのでぜひご覧ください。

最後に:社会福祉士はこれからもニーズが高まる資格です!

もちろん、闇雲に資格を取得する必要はありませんが、自身のやりたいこと・支援したい人・活躍したい場所などを考えたときに、少しでも社会福祉士があてはまるようであれば、ぜひ取得を目指してみてください。

■あわせて読みたい記事

介護福祉士とは?|資格の取得方法や試験の概要、仕事内容について解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/936[2024年9月更新]介護現場で介護のプロとして活躍する介護福祉士。介護職の資格としては唯一の国家資格で、取得すると介護の知識が身につくだけでなく、就職・転職をするうえでも有利になります。資格の取得方法や仕事内容など、介護福祉士を理解するための基礎知識を紹介します。【執筆者:ささえるラボ編集部】

精神保健福祉士(PSW)とは?仕事内容や資格の取得方法、勤務先について解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1148精神障害者の支援に特化した専門職である精神保健福祉士。メンタルの不調を抱える人が増えるなかで、ニーズが高まるといわれています。仕事内容や資格の取得方法、勤務先など、精神保健福祉士に関する基礎知識を解説します。【ささえるラボ編集部】

ー2021年度改訂:新カリキュラムについて知りたい方はこちら

介護福祉士と社会福祉士は何が違う?|資格取得方法や仕事内容の違いについて解説します! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/691[2024年9月更新] 介護福祉士を取得したあと、社会福祉士をとることは可能なのでしょうか。介護福祉士と社会福祉士の違いを確認し、介護福祉士としてのキャリアパスを考えましょう。また、2021年度から変更された社会福祉士国家試験の新カリキュラムについても解説します。【回答者/専門家:後藤 晴紀、大庭 欣二】

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。