介護現場におけるスピーチロックとは?

■執筆者/専門家

茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)

私が24年前、介護福祉士として仕事に就いたころには、スピーチロックという言葉はありませんでした。いつ生まれたか?正確な文献はないので明確には言えませんが、ここ15年くらいの中で生まれた言葉かと推測します。

スピーチロックとは、日本語に訳すと「スピーチ=言葉」、「ロック=固定する」ということなので、「言葉で固定する=言葉の拘束」という意味になります。

例えば、立ち上がるとすぐ転倒する危険性のあるご利用者さん(仮名:Aさん)が、テーブルの前に座っているとします。Aさんに対して職員(仮名:職員Bさん)が「Aさん、立たないで!」と声をかけた場合、言葉でAさんの立とうとする行動をロック=固定してしまっていますよね。

このようなシーン(スピーチロック)を見たことはありませんか?私はあります…。

■介護現場における3つのロック

この記事では、スピーチロック(言葉の拘束)について解説しますが、念のため他のロックについても確認しておきましょう。

→物理的に利用者さんの身体を固定し、動きを制限すること

2.ドラッグロック(薬物拘束)

→薬物の不適切な投与で、利用者さんの動きを制限すること

3.スピーチロック(言葉の拘束)

→言葉によって利用者さんの行動を制限すること

これらの拘束は、本人の行動の自由を制限し、尊厳を損なう行為であることから、全て禁止されています。

介護現場でスピーチロックが起きてしまう原因とは?

■スピーチロックが起きてしまうまでの思考のプロセスを考えてみましょう!

職員Bさんは決してご利用者の自由を奪うことを目的として「立たないで」と声をかけているわけではありません。職員Bさんの脳裏には、「リスク回避」があります。

では、職員Bさんが、Aさんに「立たないで!」という言葉を発するまでの思考プロセスを分解してみましょう。

【職員Bさんが利用者Aさんに「立たないで!」というまでの思考プロセス】

2:利用者Aさんがふらつく

3:利用者Aさんが転倒する

4:利用者Aさんが転倒により大腿部頸部骨折等の骨折又は頭部打撲による硬膜下血腫のリスクがある

5:利用者Aさん自身に大変な痛い想いをさせてしまう

6:ご家族や上司から責任について問われる+指導を受ける

7:事故報告書を作成しなければならない=業務量の増加

上記のように職員Bさんは、「立たないで!」という発言の前に、利用者さんが1人で立った場合のリスクなどを含めてこのような思考のプロセスを踏んでいるのです。また、介護職を始めたばかりの方は、ここまで全てのプロセスを踏むことは難しいかと思いますが、まずは3までのリスク回避を意識しつつ、慣れてきたらその先のプロセスまで意識できるようになりましょう。

この思考のプロセスを見るだけでは、職員Bさんの判断も正しいのでは?と思われる方もいらっしゃいますよね。しかし、「立たないでください!」という発言はスピーチロック=言葉の拘束となってしまうのです。なぜでしょうか?

■「立たないでください!」はなぜスピーチロックになってしまうのか?

ここからはその理由について「個人の尊厳」に着目して考えてみましょう。個人の尊厳については憲法13条前段に明記されています。

先ほどは職員Bさんの思考のプロセスを考えましたが、上記「基本的人権の尊重」内の「個人の尊厳」を踏まえたうえで、利用者Aさんが立ちたいと思うまでの背景を考えてみましょう。

【利用者Aさんが立ちたいと思った背景】

つまり、そのような状況における「立たないで!」という発言は、Aさんの意思および行動の自由を奪ってしまう行為となるため、Aさんの尊厳を奪ってしまっているのです。

■スピーチロックの判断基準は「本人の行動の自由を制限しているかどうか」

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手装等をつける。

・車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

・脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

上記のような内容が明記されていますが、最後に、身体拘束に該当する行為か判断する上でのポイントは、「本人の行動の自由を制限しているかどうか」です。と明記されています。※

つまり身体拘束と言うのは、ご本人の自由を奪うかどうかがポイントとなっています。

まさに日本国憲法第13条の通りです。このことも含めて、やはり「立たないで!」という言葉は利用者さんの行動の自由を制限しているため、スピーチロック、つまり身体拘束であると言えるでしょう。

出典:厚生労働省 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き

スピーチロックを避けるための言い換え表現とは?

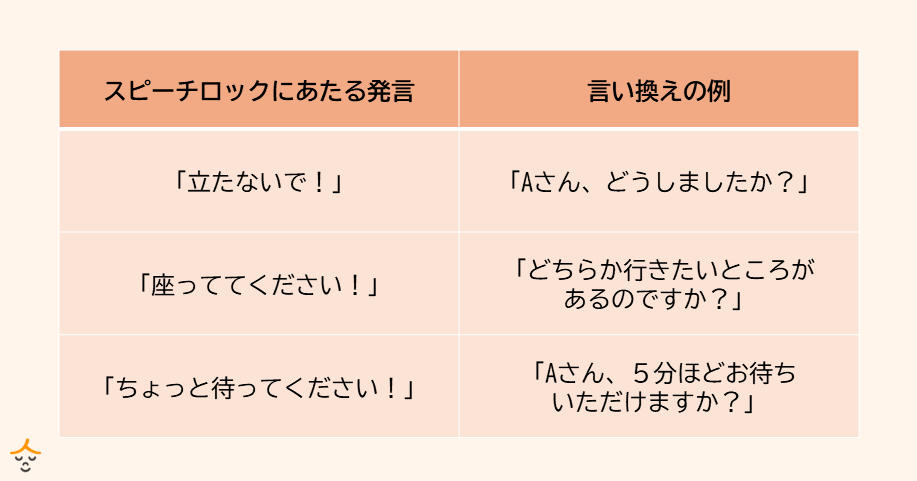

言い換え表現は、疑問形で状況を確認する対応方法がおすすめです。

■【具体例あり】スピーチロックの言い換え表現

スピーチロックを起こさないために介護職ができること

■監修者/専門家

伊達総合法律事務所 代表弁護士 弁護士業務開始当初から現在に至るまで多数の交渉・訴訟案件など紛争案件処理に従事。介護会社の個別の紛争案件のみならず、虐待事案の第三者委員会や調査案件を手がける。 多数の介護案件に従事した経験から、初動対応の重要性に着目し、介護事業者・介護職員を守るために、介護に特化した月額基本料2,000円の顧問弁護士サービス「介護のまもりびと」を立ち上げ運営している。

「自由を制限してしまうかどうか」がスピーチロックになるかどうかのポイントでした。しかし、忙しい介護現場において、スピーチロックは介護職の無意識で生じてしまうことがあります。

最後に、スピーチロックを起こさないために介護職ができることを紹介します。

■1.研修や勉強会をおこなう

研修や勉強会では、座学のほか、実際にスピーチロックの言い換え表現をもちいたロールプレイングなどを行うと、より理解が深まるでしょう。

■2.利用者さんの立場に立って考えてみる

とはいえ、忙しい中ですべて考えてから発言をするのは難しいことです。そのため、日頃さまざまな状況をイメージして、「こういうときはこんな風に伝えよう!」という自分なりのトークスクリプトがあると安心でしょう。

■3.言い換え表現を活用する

研修や勉強会を行ったうえで、日頃意識をしていると、さまざまな言い換え表現が思いつくでしょう。

それらを自分の介護のスキルとして蓄えるのはもちろん大切ですが、施設内で共有ができると、利用者さんは誰から介護を受けても安心できる状態となります。互いに共有し続けることで、施設全体としてスピーチロックへの意識が高まるでしょう。

スピーチロックは犯罪になるのか?

■スピーチロックは身体拘束!場合によっては犯罪になることも!

また、スピーチロックの内容等によっては、刑法第220条監禁罪、222条脅迫罪、223条強要罪などに該当する可能性があり、そのような危険性をはらんだ行為であることを認識し、意識して行動することが重要です。

※出典:厚生労働省 身体拘束廃止・防止の手引き

■緊急やむを得ない場合は、例外で認められることも

適性な手続きとは、以下3つの要件を満たすかどうかを、本人やそのご家族、関係者での検討し、かつ、それらの要件の確認等の手続を極めて慎重に行うことです。

本人または他の入所者(利用者)等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

2.非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと

3.一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

また、これらの要件を満たし実施した場合にも、定期的に状況を確認・記録し、一時的に解除をしたり、家族と相談したりしたうえで本人の様子を観察する必要があり、身体拘束が不要になったら即時に解除することが大切です。

※出典:厚生労働省 身体拘束廃止・防止の手引き

最後に:利用者さんの気持ちを考えた介護を提供しましょう!

しかし、リスク管理に目がいきすぎてしまうと、いつの間にかそもそもの「利用者さんファースト=ご本人の思い」が抜け落ち、行動制限に偏っていってしまいます。これがスピーチロックが発生するカラクリです。

無意識にスピーチロックの状態へと陥らないよう、以下の3点を問いかけながら日々の介護に取り組んでみてください。

・リスク管理に偏りすぎず、利用者さんの意思を尊重していますか?

・もし自分が立たないでと言われたら(スピーチロックをされたら)どう感じますか?

冒頭に戻りますが、なぜ24年前なかったスピーチロックという言葉が注目されるようになったのでしょうか。それは社会の人権に対する認識が厳しくなったからです。

スピーチロックは介護職一人ひとりの意識でなくすことができます。スピーチロックをなくしていきましょう。

■あわせて読みたい記事

【介護の研修・勉強会】おすすめネタ12選!勉強会をする理由も考えてみよう | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/801[2024年11月更新]介護施設で行う勉強会や研修のおすすめテーマを紹介します!研修テーマを考えるときは「何の研修をしようか?」ではなく、「なぜ研修をするのか?」を考えてみると、よい研修テーマ決めが行えます!ぜひ、思考のチェンジをしてみましょう。【執筆者:専門家/大庭 欣二・伊藤 浩一】

利用者さんからの暴力、介護職員は我慢するしかない?適切な対応方法とは【執筆者:専門家/後藤 晴紀、伊藤 浩一】 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/256[2024年5月更新]介護現場での利用者さんからの暴力やハラスメントにはどのように対応する必要があるのでしょうか?2名の専門家の方に対応方法をお伺いしました。【執筆者:専門家/後藤 晴紀、伊藤 浩一】

茨城県介護福祉士会副会長

特別養護老人ホームもくせい施設長

いばらき中央福祉専門学校学校長代行

NPO法人 ちいきの学校 理事

介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 MBA(経営学修士)