一方で、高齢になるにつれて身体的機能の衰えや認知機能の衰えが原因で1人で食事をすることが難しくなる人も多くいます。

今回は、要介護者が安全かつ楽しく食事がとれるよう食事をするときの基本の姿勢や手順、スプーンの入れ方、注意点など、食事介助のポイントを紹介します。

食事介助のポイントと注意点

2.事前準備でスムーズな食事を

3.要介護者を正しい姿勢に

4.食事中は介護者の座る位置、食べさせる方法に工夫を

5.食後のケアも大切

■1.利用者さんへの挨拶で関係性構築

まずは自分の名前を伝え、挨拶をします。どんな人が対応するのかを相手が把握することで安心感を持って食事ができるようになります。利用者との関係性によっては自己紹介を加えると良いでしょう。

■2.事前準備でスムーズな食事を

■食事に集中しやすい環境を整える

食事前には意識や体調の確認、手洗い、排泄を済ませ、テレビを消すなど食事に集中しやすい環境を整えます。

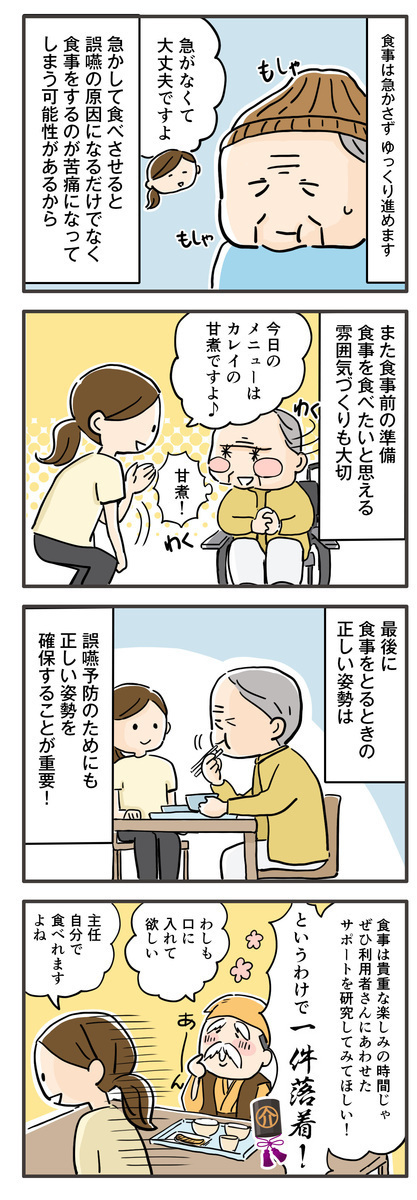

食事を食べたいと思える雰囲気づくりも大切です。

■口の中を清潔にする

予防のため、歯みがきやうがいなどで口の中を清潔にしておきましょう。

■盛り付けは食欲が湧くように

※地域の習慣によって異なる場合があります。

このときに、食事がおいしく食べられる温度かどうかもあわせて確認しておきましょう。

■食事の内容や献立の説明をする

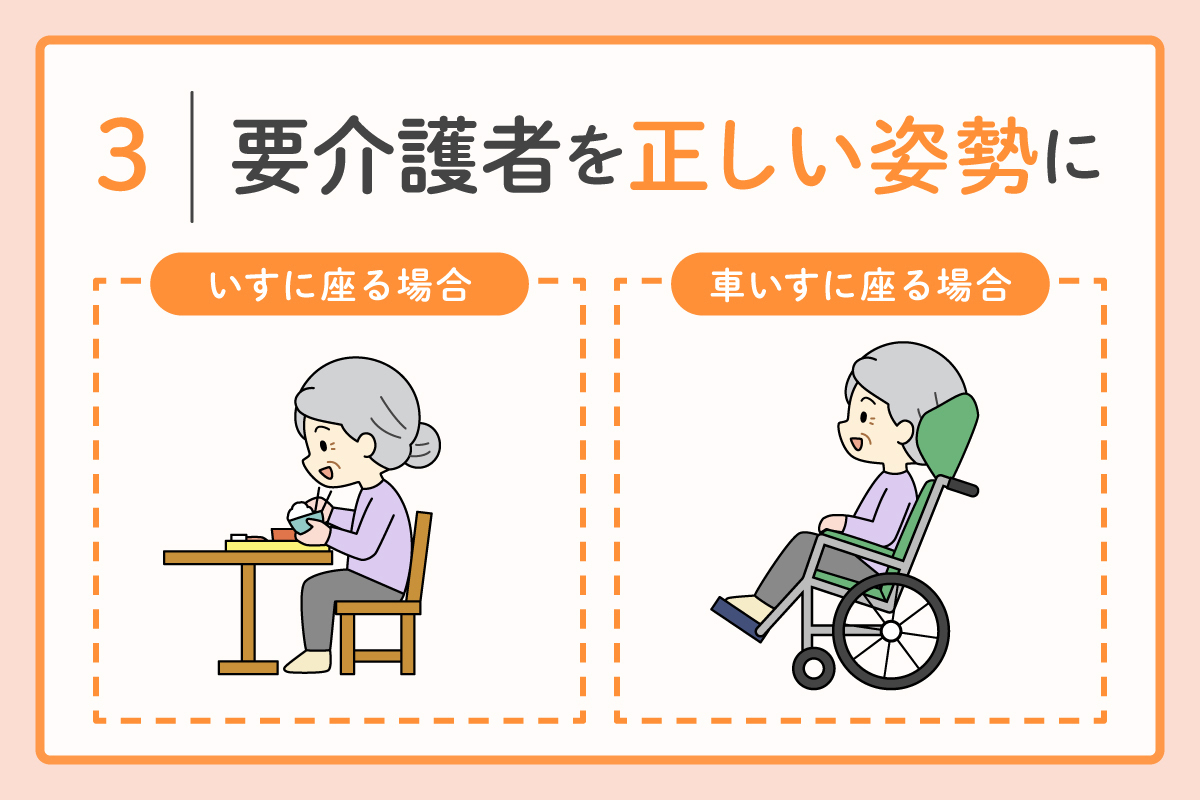

■3.要介護者を正しい姿勢に

■いすに座る場合の正しい姿勢

・足の裏が床にしっかりついているか確認する

・股関節と膝関節が90度になっているか確認する

・おへそのあたりにテーブルの高さを合わせる

・顎が引ける、やや前かがみの姿勢が取れることを確認する

■車いすのまま食事をする場合の正しい姿勢

※車いすに乗ると、体は自然に少し後ろに傾きます。これは食事の姿勢(やや前傾姿勢)とは逆になるため、真逆の姿勢と言えるでしょう。

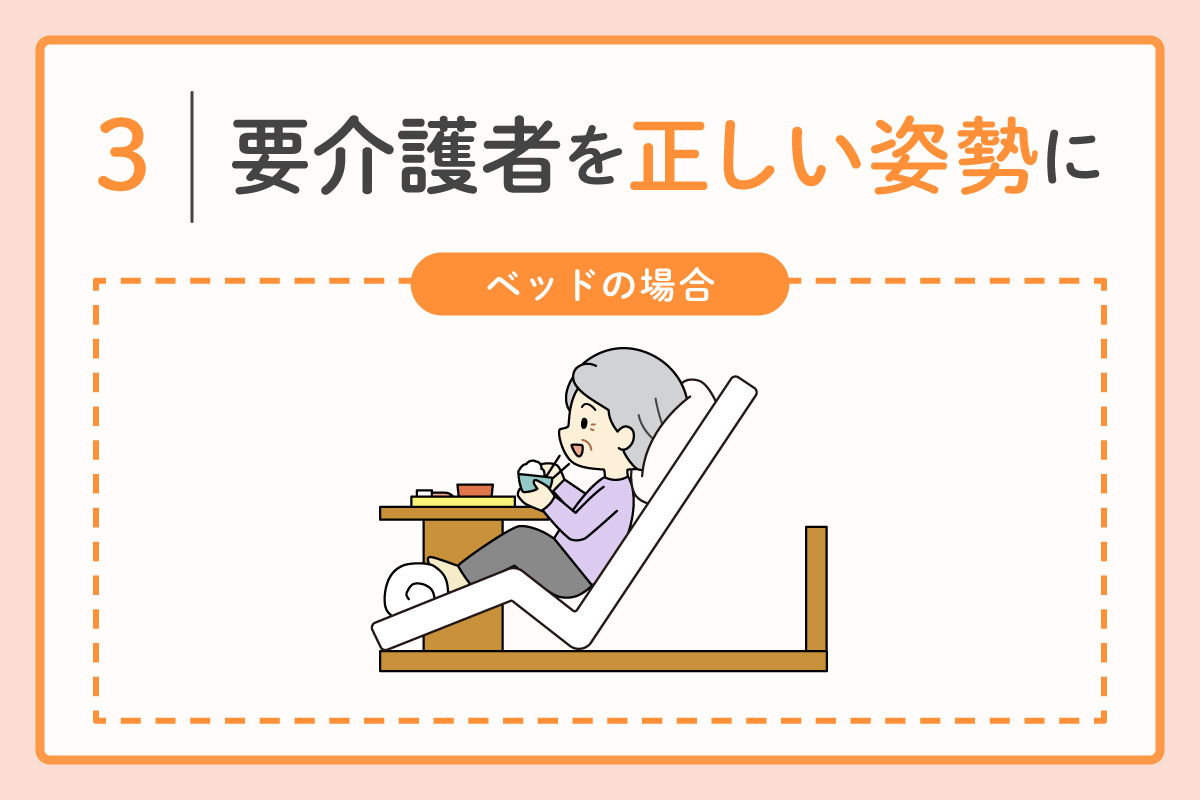

■ベッドで食事をする際の正しい姿勢

・麻痺などがある場合、身体が傾かないようにする

・背もたれを30度以上にギャッジアップする(利用者の状態に合わせて適宜対応します)

・ベッドの折れ目に腰が合っているか、ひざは軽く曲げた状態になっているか確認する

・顎が引ける姿勢になっているか確認する

・足の裏にクッションを置くなど、足の裏がずり下がらないようにする

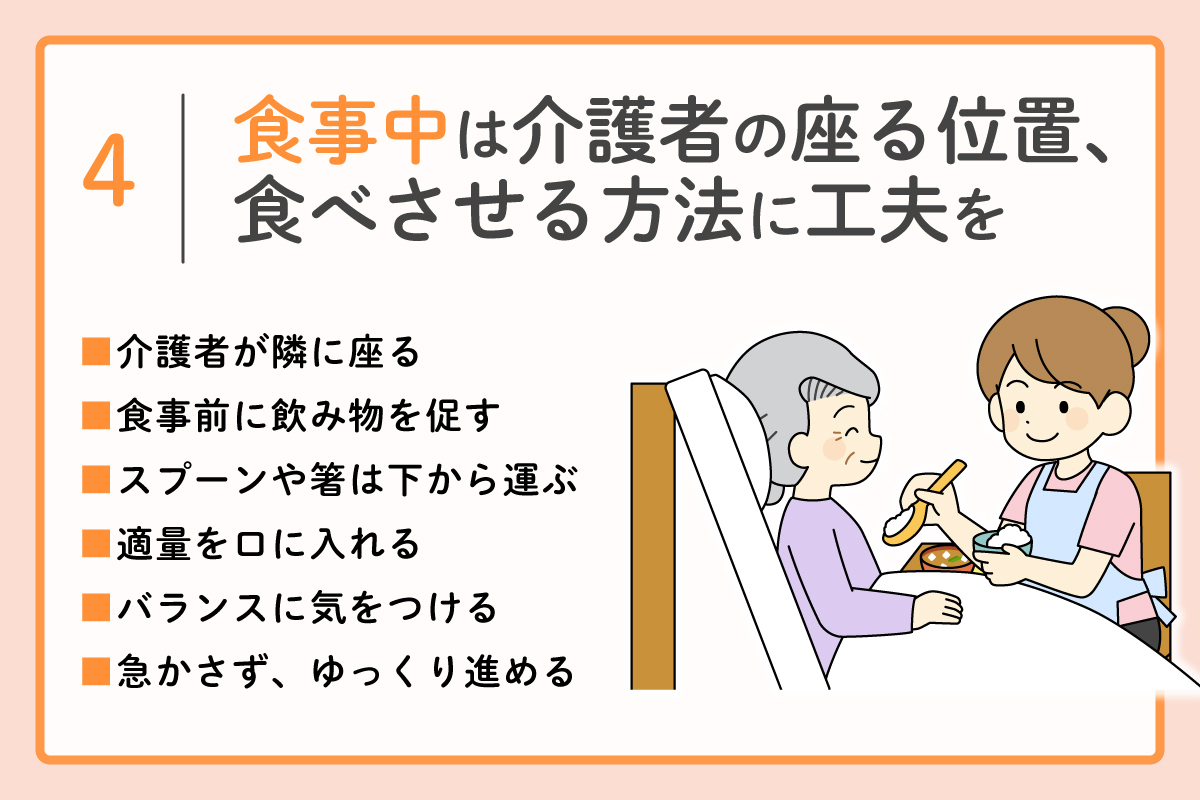

■4.食事中は介護者の座る位置、食べさせる方法に工夫を

■介護者が隣に座る

立ったままで食事介助を行うと、要介護者のあごが上がって食べ物を飲み込みにくくなり、誤嚥のリスクが高まります。

要介護者と同じ目の高さで介助することで、のどの動きや表情を確認しやすくなるのも利点です。座る位置は、要介護者の隣が基本です。

対面だと、見張られている感じがして落ち着かない場合があるので避けましょう。

また、例外として片麻痺がある場合は麻痺側に食事が多くたまるので麻痺側に座るようにしましょう。

■食事前に飲み物を促す

■スプーンや箸は下から運ぶ

詳しい手順は以下の通りです。

2.舌の中央にスプーンを置く

3.唇を閉じてもらい、上唇に沿って水平に近いやや斜め上に引き抜く

■適量を口に入れる

適量は人によって異なりますが、ティースプーン1杯程度を目安にするといいでしょう。

■バランスに気をつける

口の中が乾くと飲み込みにくくなるので、途中、お茶や水などで適度に水分を補給することも必要です。

■急かさず、ゆっくり進める

2.「ゆっくり食べましょうね」などの声掛けをし急がなくていいんだと安心して食べられる環境をつくる

3.無理に完食させるのではなく、食べられない原因を探ることから始める

4.要介護者の要求を受け入れすぎると栄養が偏ったりすることもあるので気持ちと健康状態のどちらにも配慮し柔軟に対応する

■5.食後のケアも大切

食事をとった後にすぐに寝てしまうと、食べ物が逆流するおそれがあるので、食後しばらくは座った姿勢のままで休んでもらうようにしましょう。 食事や水分の摂取量、食欲の程度などを記録することも、介護者の重要な役目です。

コラム:食事介助において大切なスプーンの入れ方をより詳しく~専門家の方に聞いてみました!~

■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

スプーンの入れ方を知るにあたって、口の中でどのようにして食べ物が飲み込まれるのかというメカニズムを知っておく必要があります。

しっかりと確認をし、利用者さんの口腔状況にあったスプーンの入れ方を行っていきましょう。

■1.先行期:食べ物を見つけ口腔内に入れる

食物を見つけ、見る、嗅ぐなど五感によって食べられるものであるかどうかを判断し、口に運んで口唇で取り込むまでの一連の動作を指します。

ーポイント

声掛けと、スプーンに乗っている食べ物を目視していただきましょう。弱視や全盲の方には、丁寧に声掛けをしながら口元まで運び、唇にスプーンを触れさせることも有効です。

■2.準備期:食べ物を咀嚼し食塊にする

噛む必要があるなと認識した場合に、舌を使って奥歯へと送って咀嚼します。また、大きな食物はまず前歯で砕いたのち、舌の上から奥歯に移していき、舌と頬によって奥歯で粉砕されます。

そうして、ペースト状や極刻み状になった食べ物は舌の上に集められ、飲み込める量の塊を作ります。この過程を「食塊形成」といいます。

ーポイント(常食、きざみ食のスプーンの入れ方)

かむ力や舌の力、飲み込む力が十分にある方です。そのため、スプーンをお口と並行に差し入れ、そのまま引き出す形で十分に咀嚼が出来ると思います。

●きざみ食

常食の方よりも、かむ力や飲み込む力が弱くなっている方です。特に、口の中に食べ物が入って来た際に、舌で上あごに押し付ける力が弱まっている方が多いでしょう。スプーンを引き抜く際、前歯の後ろ側に押し付けながら引き抜くイメージでスプーンを抜いてみてください。そうすることで、ご本人のお口の中で食塊が形成しやすくなると思います。

■3.口腔期:食塊をまとめ、飲み込む準備をする

このとき、口唇は閉じて、舌の前方は上あごの前歯の付け根に押し当てられます。こうすることで、喉の奥に送り込みやすくなります。

ーポイント(極刻み、ペーストのスプーンの入れ方)

この食事形態の方は、口腔内の力がかなり衰えています。そのため、そのまま飲み込んでも問題が無いほどに刻んであります。私たちでいうところの、噛み終えた状態に近いでしょう。

そのまま喉の奥に送り込みやすいように、スプーンは舌の中央に差し入れ、舌の中央に食事が乗るようにしてください。お口の中に運ぶ量は、一回で飲み込める量となることがお分かりいただけると思います。

上あごに押し付ける力が残っている場合には、前歯の後ろ側に押し付けながら引き抜くイメージでスプーンを抜いてみましょう。その際、口の中に食べ物が残っている場合、舌の上で食塊が形成できず喉の奥に送り込む力が無い状態だと思われます。飲み込みやすいように、舌の中央に乗せてあげるようにしてください。

●ペースト

噛む力も、飲み込む力も弱まってしまっています。食塊も形成できない状態ですので、スプーンは舌の中央に差し入れ、舌の中央に食事が乗るようにしてください。こうすることで、舌で喉の奥に運び、飲み込むだけになります。

■4.咽頭期:食塊を咽頭に送り込み嚥下する

■5.食道期:嚥下した食べ物を胃へ送る

まとめ:要介護者に寄り添った食事介助で、食事を楽しい時間に

要介護者が食事を楽しめるかどうか、食べる機能を長く維持できるかどうかは、介護者の食事介助のやり方にかかっています。事業所に歯科医や歯科衛生士さんの訪問がある場合には、管理栄養士さんや、看護職員さんも含めてご相談されるのが良いと思います。

体の状態や食への意欲、好み、習慣は人によって違うので、その人に合わせたサポートをすることも重要です。基本の知識とスキルを身につけたうえで、積極的にコミュニケーションをとりながら、要介護者に寄り添った正しく安全な食事介助を心がけましょう。

【最後に】マンガで簡単まとめ|食事介助のポイント♪

マンガ監修:望月太敦(公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長)

■食事介助の動画はこちら

【食事介助編】全力応援!介護の現場チャンネル | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/59介助技術を楽しく学べる動画「全力応援!介護の現場チャンネル」食事介助編です。

■あわせて読みたい記事

利用者様にトイレを我慢させる、排泄介助に大勢の職員で入る…など排泄介助に関するお悩みに専門家が回答します![執筆者/専門家:大関 美里] | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/689(2024年5月更新)排泄介助は利用者にとってセンシティブなケアです。利用者は声かけや、表情などいつも以上に介護職員の様子を見ているかもしれません。本日は、周囲の職員の言動が気になった方のお悩みに専門家である大関先生が回答します!

口を開けない利用者さん…食事介助が難しいときの観察項目7つ・対応5選を紹介します | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/444認知症の方への食事介助のポイントとは?食事介助で対応できるものと、再アセスメントが必要な場合の見分けも大切です。担当者会議を開催し、食事介助中に口を開けない利用者さんへの具体的な支援方法や状態を振り返って再アセスメントを!【回答者:後藤 晴紀 古畑 佑奈】

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。