本日のお悩み1:食事介助で利用者さんが口を開けてくれない

私はほとんど食べさせることができないのですが、他の職員さんが介助すると7割以上は食べるそうですが、「無理やり」食べさせているとのことです。歯茎の隙間にスプーンを入れると口が開くとアドバイスされますが、利用者さんの気持ちになると、それをやろうとは思えません。

また、水分も口の端からこぼれてくる状態なのに、ちゃんと摂取できてると記録されています。 これは、自分の介護士としての力量不足なのでしょうか?口を開けない利用者さんへの適切な対応方法を教えてください。

再アセスメントを行い、担当者会議で共有しましょう!

■回答者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

今回、質問者さんは以下、2点について特に悩まれていると感じました。

2.口を開けてくださらない利用者さんの食事介助方法

簡潔に回答をお伝えすると、1については「力量不足ではありません」、2は「再アセスメントで支援方法の検討・共有が必要」ということです。それぞれの点について、以下で詳しく解説します。

■食事介助が上手くいかない=介護力が低いではない!

先述した通り、介護技術が劣っているわけではないことをしっかりと自信をもってご自身で認識していただきたいと思います。

質問者さんは、なぜ他の方同様に7割の摂取介助が行えていないと思いますか?

それは、「無理強いをしていないからです。」ご本人が苦悶の表情を浮かべ、歯肉にスプーンを押し込み、痛みを伴いながら強引に食べ物を口の中に入れる姿から、「食べたくない」という利用者さんの声に気づいているのではないでしょうか。

利用者さんにとって「嬉しい」「楽しい」時間であるはずの食事が、「苦痛」や「恐怖」の時間になってしまっているのではないでしょうか。おいしく食べたいはずなのに、恐怖から口を開けられない…そのような可能性もありますね。

では、どのように対応するのがよいのでしょうか。以下で解説していきます。

口を開けない利用者さんへの対応方法

そのため、口を開けない利用者さんに対する対応方法を検討するためには、以下の流れで進める必要があります。

2.再アセスメントで利用者さんの状態を確認する

3.ご家族も含めた担当者会議で支援方法の共有を行う

■1.ケース会議などを開き、口を開けない利用者さんのサポート方法や状態の振り返りを行う

たとえば、今回の場合だと無理やり食べさせていることなどが課題として出てくるかと思います。

■2.再アセスメントで利用者さんの状態を確認する

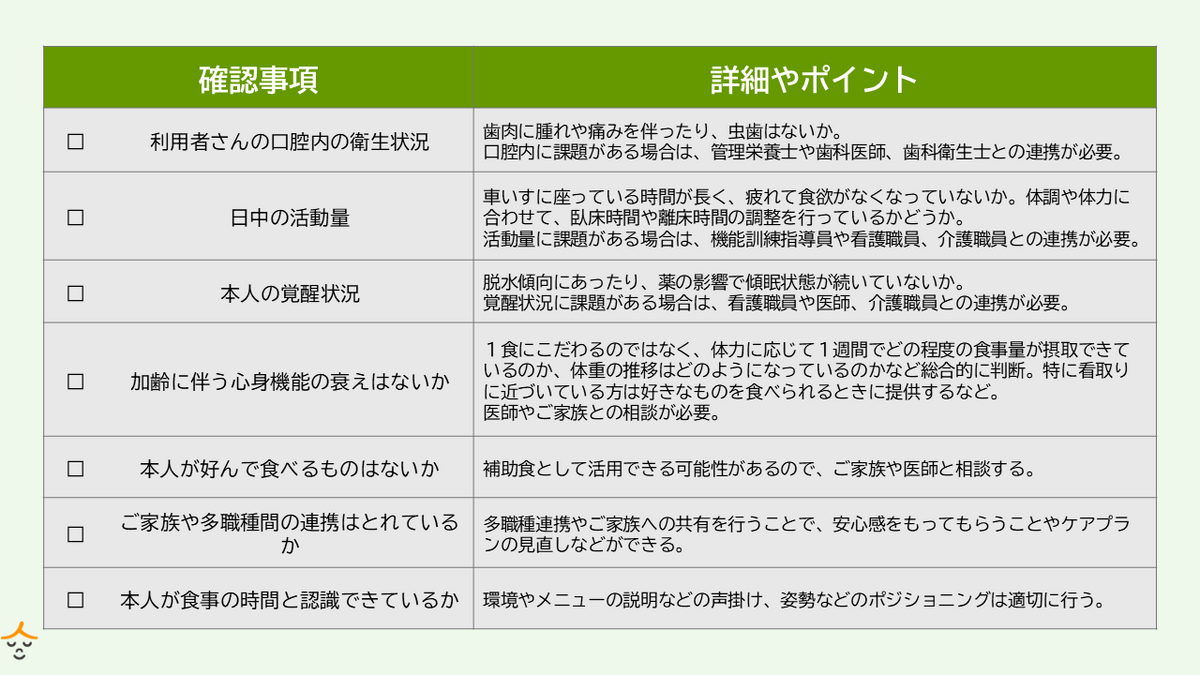

●アセスメントで観察したい7つの項目

■3.ご家族も含めた担当者会議で支援方法の共有を行う

サービス担当者会議では、ご家族も現在の状況を知ることで想いや気持ちを整理したり、今後どうしてほしいのか発言してくださる場合があります。いつまでも元気で笑顔で生活していただきたいと思う気持ちは、誰しも同じです。

さらに、ご家族であれば、なおさら昔の思い出やイメージが先行して今の状況を受け入れたくないという気持ちもあるかと思います。そんなそれぞれの想いや気持ちが整理できるのも、担当者会議の必要性の一つです。

■悩んだら報連相を大切に!

利用者さんを守ることができるのは、現場の職員の気づきによるものが大きいです。気になることがあったらすぐに報告や相談をし、利用者さんにとって安心できる施設を作っていきましょう。

本日のお悩み2:食事を摂ってくれない利用者さんに怒鳴って食べさせてもいいの?

口は開くのですが、声かけをしても咀嚼ができず、吐き出す状況です。今は、栄養剤を飲み、食事は2~3口のときもあります。食事の形態などは工夫していますが、なかなか難しい状況です。

この利用者さんに対しては、栄養不足を心配するがあまり「飲み込んで!」「なんで出すの!出さないよ!」など強い口調で何度も声をかける介護職員もいます。利用者さんもこれに対して、「こわい!」「わからないんだよ!」と声を荒げることがあり、よくないケアであるとはわかっているものの、食べさせたい気持ちでそうなってしまうのもわかります。

この利用者さんに対し、怒鳴ってでも食べるのであればそのケアが適切なのでしょうか。

正しい対応方法を知り、食事を楽しい時間にしてもらいましょう

■回答者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

さっそくですが、「怒鳴ってでも食べさせたほうが良いのか?」という質問に関しては、「絶対に間違っている」ということを先に伝えておきます。そのため、ここでは、食事を召し上がろうとしない利用者さんへの適切な対応方法を解説します。

また、利用者さんが仰っている「こわい」という言葉の意味についても考え、利用者さんの気持ちを想像してみましょう。

■食事を食べようとしない利用者さんへの対応方法5選

利用者さんの様子や状況にあわせて、適切なものを選択するようにしましょう。

2.食事以外の時間帯に栄養補助食品を提供する

3.利用者さんの好きな食事を提供する

4.食事の環境を少し華やかにする

5.声掛けの内容を工夫し、注意点を共有する

●1.食事を小さな器に移す

食事を小さな器に盛ることで、食事が少なく見えます。少なく感じると、満腹感の抑制に繋がったり、抵抗感をなくしたりすることができるので、普段よりは食事を召し上がってもらいやすくなる可能性があります。

●2.食事以外の時間帯に栄養補助食品を提供する

1回の食事で栄養を考えるというよりも、1日、1週間単位で必要量の栄養が摂取できるように工夫すると、利用者さんに無理のない食事のペースを作ることができるかもしれません。

●3.利用者さんの好きな食事を提供する

低栄養状態になると活力も低下してしまうため、好きな食材から栄養を摂取できると、本人も活力を取り戻し、食事に対しても前向きな気持ちを持ってくださる可能性も高まります。

●4.食事の環境を少し華やかにする

初めから食欲に繋がらなくても、食事の場が楽しいと感じてもらえるだけで大きな一歩に繋がります。

●5.声掛けの内容を工夫し、注意点を共有する

利用者さんのタイミングにあわせて、「ゆっくりと飲み込んでください」「美味しいですよ」など穏やかに声かけをするようにしましょう。また、声をかけずとも横で一緒に食事をしながら介助をするのも1つの方法です。

また、短期記憶障害がある利用者さんに対しては、食事の前に「これからお食事の時間ですよ」と数回に分けて伝えてみる方法もあります。食事への集中力が高まることがありますので、参考にしてみてください。

■利用者さんの言葉の意味を正確に捉えることも大切!

同じように、利用者さんの「こわい」という言葉にも方言では「疲れた」や「硬い」といった意味があります。単に、職員さんに対する恐怖心ではなく、その状況に関する別の意思表示の可能性もあるので、言葉だけで決めつけず、利用者さんの表情や様子もしっかり確認するようにしましょう。

■水分量にも要注意!

高齢者の場合、体重の50%ほどが体液と言われており、その1~2%の水分量が不足しただけでも、脱水予備軍としての症状が出現します。その方の体重が仮に50kgだとすると、250ccの水分が不足するだけで、脱水予備軍の症状が出現するということになります。

「たったそれだけで?」と思いがちですが、水分量が不足すると、睡魔や倦怠感などに繋がります。その結果、なんとなく食事をとりたくないと感じている可能性もあるので、水分量も意識をするようにしましょう。

本人の体重などによって必要水分量は変化しますが、おおよそ1,000ml~1500ml以上が1日の目安です。

■食事は生活を豊かにするために重要な時間です!

栄養をとることももちろん大切ですが、何より利用者さんが安心して穏やかに食事をとることができるようサポートしていきましょう!

本日のお悩み3:認知症かつ盲目の利用者さんへの食事介助方法は?

わかりやすいように、「○○ですよ」とメニューを声に出しながら口に近づけても、「それは好きじゃない」と返ってきたり、「お口を開けてください」と言っても開いてくれなかったりと毎度、違う感じで拒否され、指示が通りません。

また、食事の時間中も席を何回も立ったり座ったりと、落ち着きがありません。食事を思うようにとってくださらないので、体重減少も心配です。 このような方に対する食事介助方法を教えてください。

認知症かつ盲目の利用者さんの食事介助でできること3選

■回答者/専門家

社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員 特別養護ホーム生活相談員、訪問介護事業、地域包括支援センターにて介護支援専門員の経験あり。 現在は、デイサービス管理者として勤務。 地域でのネットワーク活動では事務局として「死について語る会」や「3大宗教シンポジウム」など幅広いテーマの勉強会やイベントを企画・運営の経験がある。 すきな食べ物はラーメン。

食は命の源…。しかし、私が利用者さんで、食べたいと思わないものを無理やり人に口に詰められたら、大騒ぎしてしまうかもしれないとも思います。

ここからは、認知症かつ盲目の利用者さんにも食事を楽しんでもらうためにできることを3つ解説します。

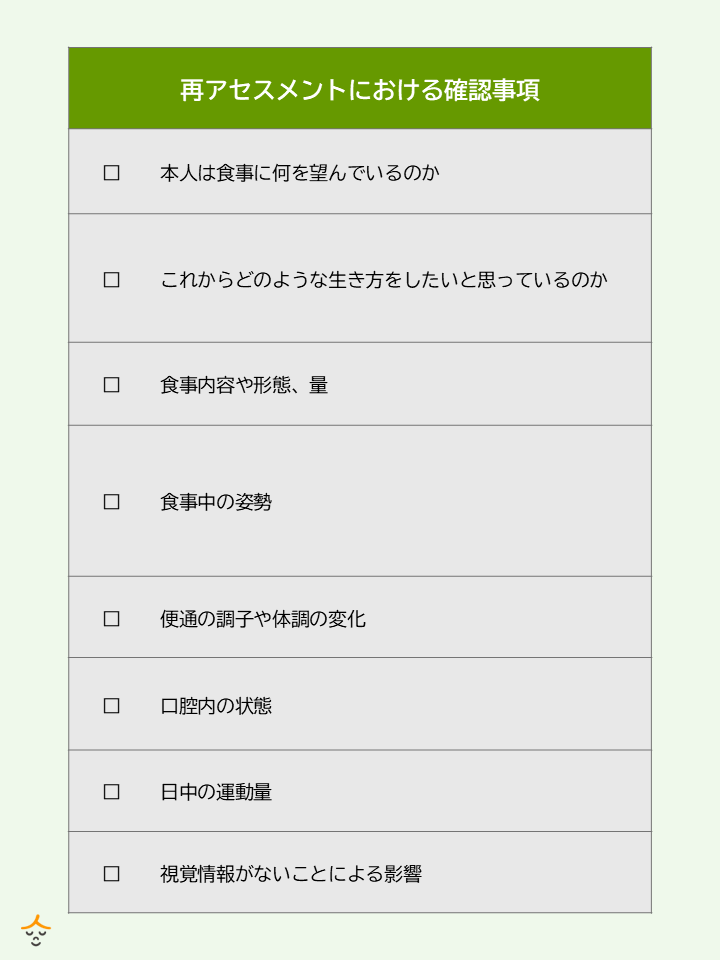

2.再アセスメントをおこないましょう

3.多職種で連携をし、食事を楽しみましょう

■1.使う言葉を注意しましょう

私たち介護職は、指示をする立場ではなく、あくまでも利用者さんの主体性を引き出すことが役割です。「○○してください」という一方的な指示ではなく、「○○しませんか」と本人に選択を促すような伝え方をしてみてください。

また、体重減少の様子を見ると、「食べないと具合が悪くなりますよ」であったり、「○○さんのために用意したのに」などと声をかけがちですが、表情が見えない盲目の利用者さんに言葉だけが伝わると、怯えてしまったり、萎縮してしまったりするので、顔が見えないからこそ、一緒に寄り添っているとはっきりわかる声かけを心がけるようにしましょう。

■2.再アセスメントをおこないましょう

もちろん、再アセスメントを行っても特に理由が見当たらない場合もあります。人間として生きている以上、食事量の低下が起こるのは自然なことです。食事の量が減り、体重が減り、水分量が減ることで、枯れるように最期を迎えます。

自然な要因ではなく、この状態になってしまうのは避けるべきであると思いますので、アセスメントをしっかり行い、現状が生命力の向上・維持・低下のどの局面に進んでいるのかを確認して、ケア方針を立てましょう。

ー食事介助拒否で再アセスメントを行う際に確認したいこと

■3.多職種で連携をし、食事を楽しみましょう

多職種で今の状況と今後の見立てを共有し、どのようなケアがよいか相談・検討しつつ食事を楽しめるようにしましょう。

認知症の方への、食事介助のポイント6つ

■執筆者/専門家

・けあぷろかれっじ 代表 ・NPO法人JINZEM 監事 介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士 『介護福祉は究極のサービス業』 私たちは、障がいや疾患を持ちながらも、その身を委ねてくださっているご利用者やご家族の想いに対し、人生の総仕上げの瞬間に介入するという、責任と覚悟をもって向き合うことが必要だと感じています。 目の前のご利用者に『生ききって』頂く。 私たち介護職と出会ったことで、より良き人生の総仕上げを迎えて頂ける為のサポートをさせていただく事が、私たちに課せられた使命だと思っています。

それらを踏まえたうえで、ここからは、食事介助中のポイントにフォーカスして紹介していきます。

2.食事のメニューを口頭で伝える

3.一品ずつ手渡しをする

4.小さな器で小分けにして出す

5.排泄を事前に済ませておく

6.食事の環境にも配慮する

■1.完食にこだわらない

私も経験があるのですが、ご本人に栄養をとってもらいたいと思うがあまり、「完食」にこだわってしまうことがあると思います。食事への認識や集中力、覚醒状態や体調、前夜の睡眠状況、脱水傾向など状態によって食事が進まないときもあると思います。

前提として、食事は「がんばって食べるもの」ではありません。食事の時間が苦痛になってしまうと、それこそ栄養状態の低下を招くことに繋がってしまうので、楽しく食事がとれるよう、目の前の利用者さんがどのような状況なのか、よく観察して食事の量を調整してみてください。

■2.食事のメニューを口頭で伝える

まず、目の前に出したものが食べ物であることを伝えたのちに具体的な料理名や食材を伝え、「○○さんはお好きですか?」と声かけをしましょう。丁寧に説明し、食事への認識や集中力を高めることが大切です。

■3.一品ずつ手渡しをする

最初に食べるもの、次に食べるもの…と、順番に手渡し、口頭で食べ方を丁寧に伝えていきましょう。 すべて介助してしまうのは簡単ですが、できることは介助しすぎず、利用者さんの主体性も見極めていきましょう。

■4.小さな器で小分けにして出す

大量に飲み込んでも問題がないように、最初から野菜などを刻んで提供する方法もありますが、飲み込みやすいからこそ、さらに大量に詰め込んでしまうリスクもあります。どのように召し上がっているのか、ご本人の状態評価をしっかり行いましょう。

■5.排泄を事前に済ませておく

お手洗いは食事の前に済まし、体調の確認も行ってから食事の時間を始めましょう。

■6.食事の環境にも配慮する

食事の途中で何か他のことをやると、その時点で食事が終わってしまう場合もあります。食事の時間には他の用事が発生しないように配慮してみてください。

まとめ:食事介助の悩みは1人で抱え込まず、チームで解決しましょう!

どの状況もすぐに解決することは難しいかと思いますが、何より1人で解決しようとせず利用者さんや、そのご家族、他の職種の方などと連携し、チームで解決するようにしましょう。

■あわせて読みたい記事

正しい食事介助のポイントとは?安全な姿勢、準備や手順、注意点を確認しよう | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/392[2024年12月26日更新]食事介助では要介護者が安全に食事を楽しめるよう、介護者が工夫しながら正しい方法で介助を行うことが大切です。基本の食事介助の姿勢や手順、注意点、スプーンの入れ方など、食事介助のポイントを紹介します。施設での研修の際、マニュアルとしてもご利用いただけます。【コラム執筆者/専門家:後藤晴紀】

介助とは?介護との違いや種類・仕事内容を解説! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/1275介護施設・事業所の求人募集でよく見る「介助」とは?介護業界への転職を考えているなら、介助と介護の意味を正しく知っておくことが大切です。介助と介護の違いのほか、介助の種類と仕事内容、介助の段階について解説します。【監修者/専門家:望月 太敦】

・けあぷろかれっじ 代表

・NPO法人JINZEM 監事

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士