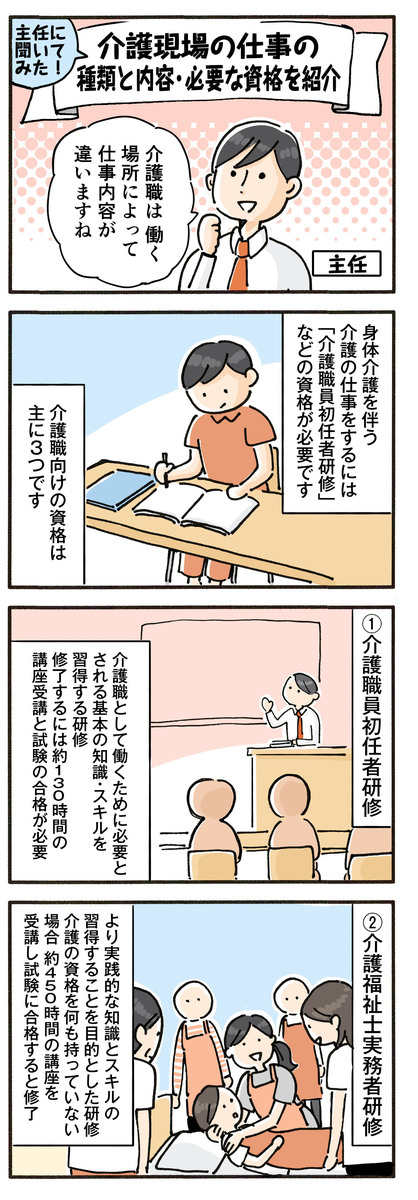

介護職だけじゃない! 「介護現場の仕事」の種類と内容・必要な資格を紹介

介護現場仕事というと、多くの人が思い浮かべるのは、現場で利用者のケアをする介護職でしょう。

しかし、実は介護業界には、他にもさまざまな仕事の種類があります。

介護関連の主な職種、必要な資格について解説します。

あわせて、主な職種別の平均収入の違いもチェックしましょう。

マンガ監修:望月太敦(公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長)

介護職は、働く場所によって仕事内容が違う!

まず代表的な職種に、介護の現場で働く介護職があります。

主な仕事は、食事介助や入浴介助、排泄介助など、利用者の体に触れながらケアをする身体介護です。

そのほか、調理や掃除、洗濯といった生活援助、介護施設で利用者が参加するリクリエーションの企画や進行を行うこともあります。

ただし、同じ介護職でも、働く場所や施設のサービス形態によって、仕事内容が少しずつ変わってきます。

大きく分けると、特別養護老人ホーム(特養)や通所介護施設(デイサービス)などの施設で働く介護職と、訪問介護事業所から利用者の自宅に派遣されて働くホームヘルパーの2種類に区別することができます。

施設のサービス形態による違いについてはこの記事をチェック!

「トクヨウ」ってなに??働きやすい施設とは?いろいろな介護施設があるけれど、初めて介護の仕事をする時はどれを選んだら良いんだろう…と不安をお持ちの方に向けて、日本介護協会 理事長の平栗 潤一さんが、優しく解説しています。特養と老健の、具体的な違いとは?向いている人とは?

転職のために介護の求人を見ていると、給料や勤務時間の他に施設形態も異なっていることに気づくと思います。本記事では施設形態別の特徴と、働く上でのメリットとデメリットを解説します。

介護職向けの3つの資格

身体介護を伴う介護の仕事をするには、基本的には「介護職員初任者研修」などの資格が必要です。

一方、ホームヘルパーの場合、一人で利用者宅を訪問して身体介護を行うため、「介護職員初任者研修」などの資格が必須とされます。

2024年4月からは、認知症介護に従事する人で無資格者については、「認知症介護基礎研修」の受講が義務化されます。

今回は、介護職向けの資格として、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」をご紹介します。

■介護職員初任者研修

「介護職員初任者研修(以下、初任者研修)」は、介護職として働くために必要とされる基本の知識・スキルを習得する研修です。

修了するには、約130時間の講座を受講したうえで、試験に合格しなければなりません。

2013年に「ホームヘルパー2級」が廃止された際に、これに相当する資格として導入されました。

■介護福祉士実務者研修

「介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)」は、より実践的な知識とスキルの習得することを目的とした研修です。

介護の資格を何も持っていない場合、約450時間の講座を受講し、試験に合格すると修了となります。

一方、初任者研修などの資格を持っている場合は、資格の種類に応じて免除になる講座があります

。初任者研修と同じく、2013年に廃止された「ホームヘルパー1級」の代わりに導入されました。

なお、上記2つの研修は、いずれも、厚生労働省の認定を受けた民間団体や公益法人が運営しています。

■介護福祉士

「介護福祉士」は、介護職向けの資格のなかでは唯一の国家資格で、毎年1回実施される筆記試験に合格すると、取得することができます。

ただし、受験するには条件があり、学校や養成施設で所定のカリキュラムを修了するか、実務経験3年以上かつ実務者研修(または相当する旧課程)を修了している必要があります。

介護福祉士の資格を持った人は、介護職としての専門知識とスキルを持つプロと見なされます。

勤務する施設で現場の責任者を任されたり、ほかの介護職を指導したりする機会も多くなるでしょう。

■介護福祉士の資格を取ると、仕事内容は変わる?

業務の内容自体は他の職員と変わらない

実は、業務自体の内容はほとんど変わりません。

しかし、あなたは介護福祉士です。無資格の方とは、その知識や経験が違いますよね?

その経験や知識によって、業務内容ひとつひとつの対応や処遇の質が変わってきているのではないでしょうか?

根拠のあるケアは、人材育成にも必須の知識です。

事業所の業務やケアの質は、やはり介護福祉士の数や質と比例してくると思います。

人材育成の面で活躍できることも

有資格者はその専門性を活かして、教育担当・委員会運営・人材育成などの業務を担当することになるかもしれません。ご自身のスキルアップやステップアップとなりますので、是非様々な事にチャレンジしてくださいね。

結果として、施設の管理・運営業務に関わることとなり、現場以外での業務も増えていくと思いますよ。

介護職以外の介護の仕事

では、介護職のほかにはどんな職種があるのでしょうか。

主な職種をひとつずつ見ていきましょう。

■介護支援専門員(ケアマネジャー)

介護支援専門員は、要介護者や要支援者が介護保険サービスを利用するときに、その人の状況に合った介護サービスを受けられるよう、ケアプラン(介護サービス計画)を作成する職種です。

ほかに、要介護者や要支援者、その家族からの相談に応じ、介護保険申請の代行、行政や事業所などとの連絡、調整も行います。

正式名称は介護支援専門員ですが、一般的にはケアマネージャー、ケアマネと呼ばれます。

主に入居型の介護施設で働くケースと、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所といった地域の介護支援の拠点で働くケースがあります(地域包括支援センター、居宅介護支援事業所については後述)。

介護支援専門員になるには

介護支援専門員になるためには、介護・医療・福祉分野の国家資格を有し、それに基づく業務の実務経験、もしくは生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談専門員のいずれかの実務経験が5年以上必要です。

そのうえで、「介護支援専門員実務研修受講試験」を受けて合格しなければなりません。

■相談員(ソーシャルワーカー)

生活相談員は、介護施設や医療機関で、施設への入居や生活全般に関する要介護・支援者やその家族からの相談に対応します。

施設の入居や対処に関する手続き、ケアマネージャーや施設内の介護職、医療機関などとの連絡調整なども担います。

同じ介護業界で働く相談員でも、勤務する施設によって少し呼び方が変わります。

特別養護老人ホーム(特養)のような要介護者が入居する施設で働く相談員は、生活相談員と呼ばれます。

一方、病院から退院した高齢者がリハビリのために一時的に入居する介護老人保健施設(老健)で働く相談員は、支援相談員と呼ばれます。

いずれも一般的にはソーシャルワーカーと呼ばれることが多いようです。

相談員(ソーシャルワーカー)になるには

相談員になるには、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のうち、いずれかを取る必要があります。

社会福祉士は、高齢者や身体・知的障害者などの相談に乗り、支援する専門職。

精神保健福祉士は、精神疾患を持つ人への生活支援や相談対応、訓練などを行う専門職です。

社会福祉主事とは、地方自治体の福祉事務所で相談業務を担当する職員のことで、社会福祉主事に就くために必要な資格が社会福祉主事任用資格です。

■サービス提供責任者

サービス提供責任者とは、訪問介護事業所における訪問介護サービスの責任者です。

訪問介護サービスの実施計画を立て、利用者からの要望や意見を聞いて内容を調整しながら計画を進めていきます。

現場で働くホームヘルパーの指導・管理も役目の1つです。

サービス提供責任者になるには

サービス提供責任者になるには、介護福祉士の資格を持っているか、実務者研修(または相当する旧課程)を修了している必要があります。

■機能訓練指導員(PT・OT・STなど)

機能訓練指導員は、特別養護老人ホーム(特養)や通所介護施設(デイサービス)、介護老人保健施設(老健)、有料老人ホームといった施設で、利用者の体の状態に合わせた機能訓練を実施します。

機能訓練指導員になるには

機能訓練指導員になるには、「理学療法士(PT)」、「作業療法士(OT)」、「言語聴覚士(ST)」、「看護師」、「柔道整復師」、「あん摩マッサージ指圧師」、「鍼灸師」といった医療やリハビリに関わる国家資格のうち、いずれかが必要です。

ただ、資格によって専門領域が異なるため、それぞれの役割や仕事内容も違ってきます。

たとえば理学療法士は利用者の運動機能を改善するために運動療法や物理療法の知識を活かしてリハビリを行うことを得意とします。

作業療法士は、食事や料理、入浴など、日常生活を送るうえで欠かせない応用動作のリハビリが専門です。

言語聴覚士は、話す機能や聞く機能の訓練を中心に、食べるための口腔機能を維持するリハビリも行います。

■そのほかの職種(看護師、保健師、管理栄養士など)

施設の種類や規模にもよりますが、多くの介護施設では、入居する利用者の健康管理を行うために、看護師や保健師を配置しています。

食事を提供している施設では、利用者に適したメニューを考案し、栄養管理を行う管理栄養士の存在が不可欠です。

これらの資格を持っていれば、介護施設はもちろん、医療機関や一般企業なども、就職先として視野に入れることができます。

一方、特に資格を持っていなくても、介護業界に就職できる可能性は十分にあります。

たとえば介護施設が、介護職をサポートする職種として、介護補助や介護助手を募集・採用するケースは少なくありません。

また、介護事務や送迎スタッフなど、特に資格のいらない職種を募集していることもあります。

■地域包括支援センターや居宅介護支援事業所も活躍の場に

近年では、地域で高齢者を支えるための拠点である「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業所」の役割も高まっています。

地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーを必ず配置する決まりで、利用者からの介護相談への対応やケアプランの作成、予防医療の取り組みを実施しています。

居宅介護支援事業所では、常駐するケアマネージャーがケアプラン作成や相談対応を行なっています。

ケアマネージャー(主任ケアマネージャー)、社会福祉士の資格を持つ相談員、保健師にとっては、これらの地域の拠点で働くことも選択肢の1つといえます。

いずれも公的な機関なので、安定した就労が期待できるのがメリットです。

コラム:介護福祉士が、介護現場以外で働くことはできる?

執筆者

介護福祉士と聞くと、介護現場での実務的な処遇を行う専門職というイメージが大きいですよね。

しかし現在では、その専門性を活かし、現場を飛び出して様々な分野で活躍している介護福祉士も多く存在しています。

■介護福祉士を取り巻く日本の現状

4人に1人が後期高齢者「2025年問題」が目前に迫っている

2022年、日本の65歳以上の高齢者人口は3593万人、高齢者人口割合は28.53%となり増加を続けています。

一方で、15歳未満の年少人口は1504万人、年少人口割合は11.94%で年々割合が低下しているという少子高齢化が顕著であり、高齢化率21%以上の「超高齢社会」にあたります。

総務省住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和4年1月1日現在)

※総務省のページに遷移します

そして、2025年頃には団塊の世代が75歳を迎え、「4人に1人が後期高齢者」という世界のどの国も経験したことがない超高齢社会に突入しています。

超高齢社会の到来で、福祉・社会保障の負担がいっそう増えることを、2025年問題と呼んでいたりしますよね。その時期はもう目の前まで迫っているということです。

その対策である「地域包括ケアシステム」

2025年問題については、すでに政府も対策を講じています。

例えば厚生労働省が掲げる「地域包括ケアシステム」。住み慣れた地域で人生を全うする仕組みづくりを推し進める政策として、私たち専門職もよく耳にするものだと思います。

これは、国の社会保障制度に頼りすぎず、老後の生活を自助努力と地域の枠組みで自律した生活が営める地域社会を目指すというものです。

■企業も力を入れる、高齢者向けサービス

認知症の早期発見に力を入れている、日本IBM㈱

日本IBM株式会社では、認知症の早期発見に力を入れているのを知っていますか?

2025年には700万人が認知症になると言われていますが、現在の医療では認知症に対して根本的な効果のある薬はなく、家族が異変に気付いた時にはかなり進行していることも少なくありません。

そこで、なるべく早期に発見できるようにするため、AIやIoTを活用し、認知症の前段階である早期認知症障害(MCI)を判断できるよう、筑波大学と共同研究を行っています。

高齢者のスキル活用のためのサービス開発も

また、同社では高齢者クラウドの取り組み・支援を行っています。

高齢者クラウドとは『まだまだ若いもんには負けられん!』『働きたい!』『技術や知識を継承したい!!』と思っているシニアの、スキルや都合に合わせて仕事を探せるシステムで、ICT技術を用いて、自分に合った仕事とマッチングをすることができます。

通常高齢者向けの求人は「専門的な技術がない簡単な仕事」がメインとなっており、募集も集中してしまいがちです。

しかしマッチング機能があれば、それぞれが持っているスキルや経験を存分に発揮することができます。

千葉県柏市で試験導入済み!今後に期待できるモデルケース

2016年より千葉県柏市で実証実験をスタートし、今後全国的に拡大していく予定のようなので今後に注目です!

『約3,000万人のアクティブシニアを「人材」と捉える!』

まさに、に企業が考え出した超高齢社会のモデルケースですね。

企業も、介護福祉士の知識やスキルを活かす場になる

このような背景もあり、介護福祉士としての専門性は、この日本の超高齢社会にとって知識の宝庫と言えます。まさに超高齢社会にとって必要な人材となりうるでしょう。

そして、その活躍のフィールドは拡大していき、高齢者を取り巻く環境と介護福祉士としての経験や知識が活きると確信しています。

福祉業界にとどまらず、介護福祉士としてのキャリアが企業側の欲している企画運営や開発に求められてくることでしょう。

ここで、介護福祉士でも資格を活かして活躍できるお仕事をいくつかご紹介しますね!

■介護福祉士が、介護現場以外で活躍できる場とは

① 一般企業や福祉機器・商材メーカー

② 福祉系高校の教員(別途資格要件あり)

③ 初任者研修、実務者研修講師(別途資格要件あり)

④ 介護福祉士養成校での教員(別途資格要件あり)

⑤ キャリアチェンジ(介護支援専門員や社会福祉主事)

⑥ 複数の資格との併用(ダブルライセンス)

その可能性を開いていくのは介護福祉士であるあなたの専門性や経験、チャレンジだと思っています!

道を開いていくのはあなたかもしれません。

職種別の収入の違い

介護業界のさまざまな職種を紹介してきましたが、実際に就職や転職を検討する場合、気になるのが収入の違いです。

ここでは、介護労働安定センターの「介護労働実態調査」結果をもとに、主な介護関連の職種の平均賃金(月収の場合)を紹介します。

■介護職員:約21万円

■ホームヘルパー:約21万円

■介護支援専門員:約26万円

■生活相談員:約25万円

■サービス提供責任者:約25万円

■看護職員:約27万円

■機能訓練指導員(PT・OT・STなど):約27万円

■管理栄養士・栄養師:約24万円

※出典:介護労働安定センター『令和元年度 介護労働実態調査結果「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」』

この一覧を見ると、介護支援専門員、生活相談員、機能訓練指導員、看護師など、資格を有する専門的な職種になるほど、介護職より給与は高めになることがわかります。

なお、ホームヘルパーの平均賃金は、施設の介護職とほぼ同程度ですが、これはホームヘルパーの勤務時間が施設で働く介護職より短いためで、時給にするとホームヘルパーの方が高めになる傾向があります。

まとめ:介護の仕事への道筋は人それぞれ。働きながらの資格取得、キャリアアップも可能

今回ご紹介したように、介護業界には多様な職種があり、自分自身のやる気や興味関心次第で将来の可能性は大きく広がります。

自分のスキルや体力、ライフスタイルに合ったサービス形態や働き方を選べるのも介護の仕事の魅力といえるでしょう。

介護現場の仕事への道筋は1つではありません。

資格を取ってから転職にチャレンジする人もいれば、まずは無資格で介護助手として就職して、働きながら資格をとってキャリアアップ・キャリアチェンジしていく方もいます。

介護事務として働きながら、介護の現場を自分の目で見てみるのも一案でしょう。

自分に合った方法で、理想の「介護現場の仕事」を見つけましょう。

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。