【結論】退職の申し出は「民法」が優先!就業規則のルールは絶対ではない

■執筆者/専門家

実際、民法第627条では、期間の定めがない雇用契約の場合、退職の申し出から2週間で契約終了が可能とされています。※

一方で、就業規則は会社が独自に定めたルールであるため、退職の意思表示は民法が優先されるのが基本です。ただし、円満退職を目指すなら、会社との調整や引き継ぎも重要です。

この記事では、法律と社内ルールの違いを踏まえ、トラブルを避けながら退職交渉を進めるための方法を紹介します。

※参照:法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

まずは退職についての関係法令を確認しましょう!

■民法における退職

これは「期間の定めのない雇用契約(無期雇用)」に適用され、労働者は退職の申し入れから2週間後に契約終了できると定められています。この規定は、就業規則よりも優先されるため、会社が「1ヶ月前に申し出ること」と定めていても、法的には2週間で退職が可能です。

ここからは、雇用形態ごとに詳しく見ていきましょう。

※参照:法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)

■無期雇用(正職員など)の場合

そのため、会社の就業規則に「1ヶ月前に申し出ること」とあっても、法的には拘束力が弱く、労働者の意思が尊重されます。

■有期雇用(パート・アルバイトなど)の場合

また、契約から1年が経過したあとは、やむを得ない事由がなくても退職が可能となることが民法第137条に定められています。

■就業規則における退職

誰かが退職するということは、職場にとってポジティブな話題ではないのが現実です。突然の退職は、残された職員に不安を与え、「次は自分かも…」という空気が広がることで、連鎖的な退職につながるリスクもあります。

そこで事業所は、就業規則によって退職の申出期限を定め、求人・採用活動の準備期間や、引き継ぎ・育成の猶予期間を確保しようとします。つまり、就業規則にある「退職は○日前までに申し出ること」というルールは、単なる形式ではなく、職場の安定を守るための重要な仕組みなのです。

就業規則で退職の申し出期間を2週間以上に定めるのは法的に問題ない?

しかし、労働者が民法第627条に基づいて2週間前に退職を申し出た場合、会社側がそれを拒否したり、就業規則に基づいて強制したりすることはできません。したがって、就業規則に退職の申出期限を記載する際は、「○日前までに申し出ることが望ましい」や「円滑な業務引き継ぎのために○日前までの申告をお願いしています」といった柔らかい表現に留めることが適切な対応といえます。

退職届は退職予定日の2週間前までに提出すれば有効!

そのため、就業規則で1ヶ月前と定められていても、退職予定日の2週間前までに退職届を提出すれば法的には有効とされ、会社の承諾がなくても退職は成立します。

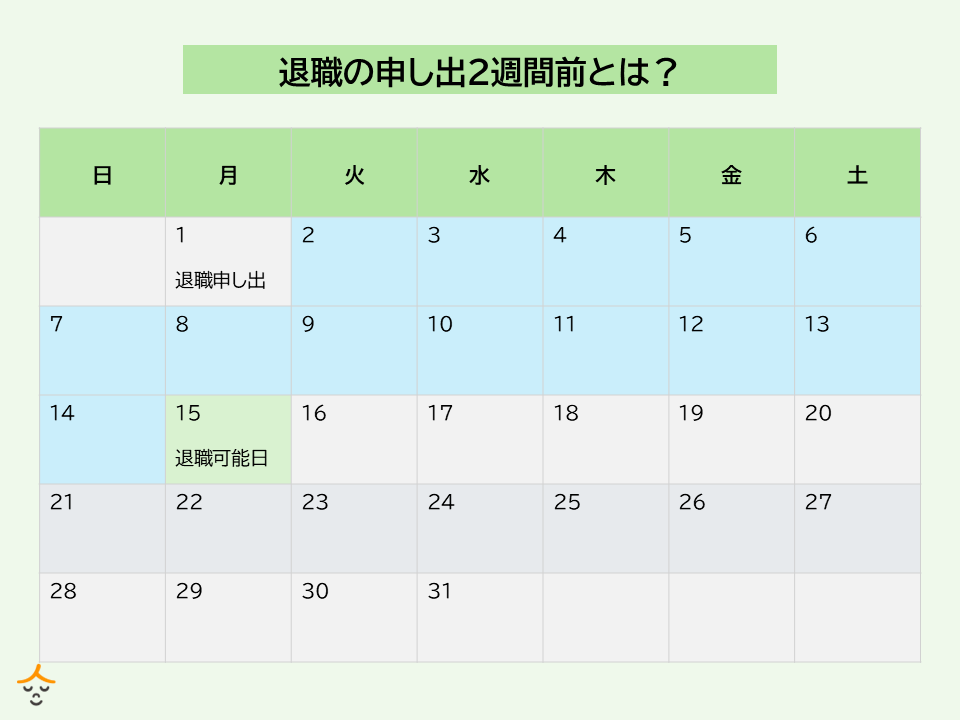

■日数計算の仕方

退職届を提出した日が「意思表示日」となり、その翌日から起算して14日目に退職が成立します。例えば、3月1日に退職の意思を示した場合、その翌日から14日後の3月15日が退職可能日です。

退職交渉を上手に切り抜けるためのコツ

■就業規則に基づいた期間の前に申し出るのがベスト

特に事業所や施設にとって一番困るのは、職員に急に辞められることです。もし、すべての職員が民法通り2週間で退職してしまったら、事業所の運営はどうなるでしょうか。私たち介護職のように「人」にサービスを提供する仕事では、利用者さんや入居者さんが安定したサービスを受けられなくなる可能性があり、これは大きな問題です。残された職員にとっても、業務負担が増え、不安や不満の原因になりかねません。

こうした事態を防ぐためにも、余裕を持った退職の申し出が重要です。転職先が決まっている場合は、先方の事業所にもその旨を伝えたうえで、新たな入職日を調整しましょう。そのためにも、まずは自分の職場の就業規則に定められた退職の申し出期間を確認しておくことが大切です。

■事業所のことも考慮して退職を伝えましょう

このような場面は、労使関係にある者同士の信頼やコミュニケーションが、いかに重要かを改めて浮き彫りにする瞬間でもあります。

だからこそ、退職を伝える際には、ご自身の都合だけでなく、事業所の状況にも配慮することが大切です。事業所にも準備の時間が必要ですし、円滑な引き継ぎや業務調整のためにも、就業規則に定められた期間に沿って申し出ることで、退職交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

上司の引き留めにあってやめられない…どうすればいい?

■毅然とした態度で丁寧に断るのが鉄則

「仲間に迷惑をかけたくない」という優しさに甘えて、事業所側が引き留めを強めているケースもあります。だからこそ、毅然とした態度で、しかし丁寧にお断りすることが大切です。曖昧な返答は、かえって交渉を長引かせてしまいます。

■退職は労働者の権利。周囲に配慮した退職を!

とはいえ、現場の人材不足は深刻です。採用担当者としても、1人の職員さんに出会うまでに多くの時間と労力がかかることを実感しています。だからこそ、義務・権利・責任のバランスを意識しながら、双方が納得できる形で退職を進めることが理想です。

退職届が受理されなかった場合の対処法

■弁護士に相談する

また、弁護士が加わることで法的なトラブルへの対応も可能です。

■慰謝料を請求する

ただし、これは状況や証拠によって異なるため、弁護士に相談して判断する必要があります。会社側の対応が悪質であれば、損害賠償請求も視野に入れることができます。

■労働基準監督署に通報する

特に、離職票の未発行や有給休暇の拒否などがある場合は、早めの相談が重要です。

最後に:退職は「権利」と「配慮」のバランスが大切

この記事で紹介したように、民法と就業規則の違いを理解し、適切なタイミングで退職の意思を伝えることで、トラブルを避けながらスムーズに退職交渉を進めることができます。もし退職交渉において不安や悩みがある場合は、信頼できる専門家や専門機関に相談することも選択肢のひとつです。

■あわせて読みたい記事

【見本あり】介護職の退職届の書き方とは?退職届と退職願の違いは?詳しく解説 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/832[2025年1月23日更新]退職をすると決めたとき、退職届をどのように作成すればよいか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、退職届と退職願の違いは?封筒には入れたほうがいい?そもそもいつ退職を伝えればいいの?など退職時に抱える悩みについて徹底的に解説します。

退職の挨拶を徹底解説 お菓子は配ったほうが良い?メールは送るべき? | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/833退職が決まったら、実際の退職日を迎えるまでに周囲の人に対して退職の挨拶をする必要があります。感謝の気持ちを伝え、気持ちよく退職するにはどうしたら良いのでしょうか?同僚や利用者さん、そのご家族などに対して、退職の挨拶はどのようにすべきか?退職の際、お菓子などを配るべきなのか?退職の挨拶メールは送るべきか?その内容についても解説していきます。(大庭 欣二)

・けあぷろかれっじ 代表

・NPO法人JINZEM 監事

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、潜水士