介護職の給料アップにつながる「処遇改善手当」とは?加算の仕組みや目的を理解しよう

少子高齢化が進むなかで介護職へのニーズは高まっていますが、一方で介護業界では人手不足が深刻な問題となっています。

このような現状を打開するため、国は「介護職員処遇改善加算」という制度を創設しました。

その後、定められた要件を満たした事業所には報酬が上乗せして支給され、「処遇改善手当」として介護職に配分されるようになりました。

給料アップにつながる介護職員処遇改善加算は、介護職にとっては重要な制度です。

今回は、その仕組みや目的、もらえないケースなど、介護職が知っておきたい基礎知識を紹介します。

マンガ監修:望月太敦(公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長)

「介護職員処遇改善加算」とは?

介護職員処遇改善加算は、介護職の賃金アップのために2012年から実施されている制度です。

介護サービス事業所に支払われる介護報酬の加算のひとつとして創設されました。

加算とは、決められた要件を満たした事業所の報酬を増額する仕組みのことです。

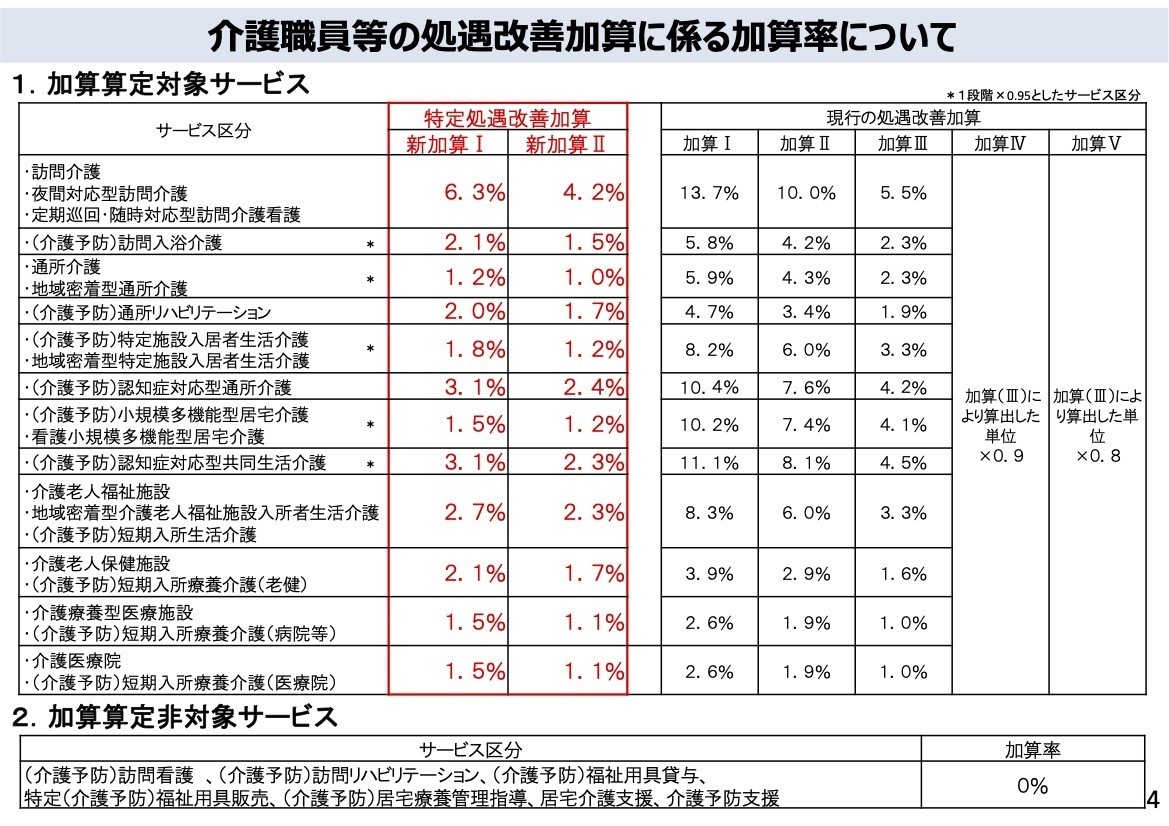

介護職員処遇改善加算では、サービス・要件の区分ごとに加算率が設定されていて、基本の介護報酬に加算率を掛けて加算金(増額されるお金)の額を計算します。

そのため、事業所が受け取る加算金の額は、サービスの種類や事業所の状況によって異なります。

事業所が加算金を得るためには、計画書を作成して自治体(都道府県または市町村)に届出し、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求しなければなりません。

また、加算金の支給を受けた後には、自治体に報告書を提出する必要があります。

■従業員への支給方法は?

各事業所が得た加算金は、事業所から従業員に配分されます。

どのように配分するかは事業所が自由に決めることができるため、支給方法はさまざまです。

処遇改善手当てとして毎月の給与といっしょに支払われるケースが一般的ですが、ボーナスや一時金として支給されるケースもあります。

手当ての額は、月額で数千円から数万円まで、従業員によってまちまちです。

加算創設の背景と目的

今後、日本では、少子高齢化がますます進む見込みで、社会にとって介護職はなくてはならない仕事になるといわれています。

その一方で、介護職は重労働なのに、それに見合った給料が支払われていないとの印象が強いため、新しい人材が集まりにくく、介護業界では人手不足の解消が重要な課題とされてきました。

そこで国が、賃金を増やすことで介護職を確保するために創設したのが、介護職員処遇改善加算なのです。

その後も現状にあわせて改定を加えながら、国をあげて介護職の処遇改善に取り組んでいます。

■実際、平均給与は上がった?

実際、加算が実施されるようになってから、介護職の平均給与は増加傾向にあります。

厚生労働省の調査では、介護職員処遇改善加算(Ⅰ~Ⅴ)を取得している事業所で働く介護職員 (月給・常勤)の平均給与額は、2019年2月と2020年2月で比べると15,730円増えていることがわかっています。

(出典:厚生労働省『令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要(案)』)

新たに追加された「特定処遇改善加算」とは?

さらに2019年には「介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)」という制度も新設されました。

この加算は、勤続年数の長い介護職の処遇を重点的に改善するもので、介護職員の離職を防ぐことを目的にしています。

介護職員処遇改善加算と同様、算定要件やサービスの種類に応じて加算率が定められていて、要件を満たすと、介護職員処遇改善加算に上乗せして加算される仕組みです。

ただし、経験・スキルのある従業員分の手当てがその他の従業員より多くなるよう、配分方法に一定のルールが設けられています。

未申請、要件を満たしていない場合など、もらえないケースもある!

介護職として対象のサービス事業所(上記の表を参照)で働いていれば、処遇改善手当てをもらえる可能性は十分にあります。

というのも、厚生労働省の調査によれば、介護職員処遇改善加算の対象事業所のうち、2020年度に加算を「取得(届出)している」事業所は93.5%と大多数を占めているからです。

一方、6.5%と全体から見ると少数ではありますが、加算を「取得(届出)していない」事業所もあります。

この場合、事業所が申請作業の煩雑さなどを理由に加算を申請していないか、事業所が小規模で要件を満たしていない可能性が考えられます。

■支給方法は法人によって異なる

ただ、事業所が給付を受けていても、従業員への分配は事業者の裁量に任されているため、勤続年数や職種によってはもらえないケース、額が少ないケースはあるでしょう。

そのほか、賞与や他の手当てにプラスする形で支給されるケースもあります。

給与明細に処遇改善手当ての項目がなければ、どのように支払っているのか、人事労務担当者に確認してみましょう。

事業所によっては、就業規則に加算金の配分方法が記載されていることもあります。

■こんなときは労働基準監督署へ相談を

勤務している事業所が介護職員処遇改善加算の算定要件を満たしていて加算を取得したはずなのに、その後も給与が低いままで全く上がらない場合や、担当者に支払い方を確認しても明確な返答が得られない場合は、事業所が支給額を従業員に支払っていない可能性も考えられます。

事業所の不正受給が疑われる場合は、労働基準監督署への相談が必要です。

■特定処遇改善を取得している事業所は6割程度

特定処遇改善加算については、「取得(届出)している」事業所は、全体のうち、まだ6割程度(58.7%)にとどまっています。

つまり、勤続年数が長い介護福祉士でも、職場によっては特定処遇改善手当てをもらえないケースもあるということです。

まずは自分の手当ての額を確認!

処遇改善手当ては月々の給料といっしょに振り込まれていることが多いため、あまり意識せずに受け取っている人もいるかもしれません。

まずは給与明細や就業規則を見直して、自分がもらっている処遇改善手当ての額や、従業員への配分方法を把握しましょう。

介護職員処遇改善加算をはじめとする介護関連の制度に関心を持ち、勤務する事業所の加算の取得状況を注視することも大切です。

■納得できない場合は転職も視野に入れて

勤続年数の長さや業務内容の割に処遇改善手当ての額が少なく、手当ての配分方法に納得がいかない場合は、転職を考えるのも選択肢の1つです。

転職活動の際には、処遇改善手当てが支給されるかどうか、求人票の手当ての欄をチェックするなどして必ず確認するようにしましょう。

【専門家が解説】2022年10月からスタートしたベア加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)とは?分かりやすく解説!

執筆者

茨城県介護福祉士会副会長 特別養護老人ホームもくせい施設長 いばらき中央福祉専門学校学校長代行 NPO法人 ちいきの学校 理事 介護労働安定センター茨城支部 介護人材育成コンサルタント 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員

正式名称は「介護職員等ベースアップ等支援加算」

早速ですが、ベア加算の正式名称をご存知ですか?

「介護職員等ベースアップ等支援加算」です。

何か違和感を感じませんか?

私は感じました。それは「等」が2箇所入っていることです。

■ベア加算はどのようにしてできた?その経緯とは

ベア加算は「処遇改善支援補助金」がもとになった加算

そもそもこのベア加算は令和4年10月からスタートとなりますが、前身があります。

それは令和4年2月に創設された「処遇改善支援補助金」です。

令和3年10月に岸田政権が発足しました。その公約の中に介護職員の処遇改善が盛り込まれていたんです。

つまり、その公約が形となったのが介護職員の月額9,000円の賃上げ(「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)」)となります。

異例のスピードで制度化された

このタイミングは異例です。

通常、このような制度の追加・変更は3年に一度の介護報酬改正時の4月に行われるのですが、超ハイスピードで制度化されました。政治の力って凄いなと感じた出来事でした。

■「処遇改善支援補助金」と「介護職員等ベースアップ等支援加算」の違いとは

「補助金」なのか「加算」なのか

さてさて、では、前身の「処遇改善支援補助金」と10月スタートの「介護職員等ベースアップ等支援加算」は何が違うの?となりますよね。

それは、「補助金」なのか「加算」なのか?というところにあります。

違いはお金の出どころ。補助金は国から、加算は利用者さんから

補助金は国費100%(約999.7億円)、加算は利用者さんに加えて算定するということになります。

つまりは「2月から9月までの8ヶ月は国が全部を出すけど、10月からは利用者さんからももらってくださいね(国費は25%に減)。」というお話しです。

■介護職員への加算は合計3種類に

そして、介護職員の処遇改善加算は、このベア加算で3つになりました。

①介護職員処遇改善加算

②介護職員等特定処遇改善加算

③介護職員等ベースアップ等支援加算 です。

全て算定できれば平均4.6万円プラスに!100万円以上あがっている人も!

これら全てを算定することができれば、月額約4.6万円相当(年55.2万円)の処遇改善が見込めることになります。大きいですよね。

また、この額は全ての介護事業(入所系、在宅系)における平均的な額面です。

利用者数の多い事業所は財源が大きくなるので分配額も多くなりますし、さらに、介護福祉士の国家資格を有するか?勤続年数が長いか?リーダー的役割を担っているか?によってはさらに金額が引き上げられます。

私の知る限りでは、100万円以上上がってる介護職員も多いと思いますよ。

一方、算定基準をクリアするのが難しい事業所も

一方で、これらを算定するためにはキャリアパス要件(賃金体系整備、資格取得支援、昇給制度)と職場環境等要件(ICT活用、業務効率化、研修体制整備等)を満たすことが必要です。

要件の内容はごもっともな内容でなんですが、小さい事業所ではこれらの要件をクリアすることが人員上難しく、結果的に加算取得額が少なくなっている=処遇改善につながらない実情もあります。

事業所の判断で、介護職以外がもらえることも

では、話は冒頭に戻ります。「等」の意味です。

まず、介護職員等については、介護職だけでなく栄養士、看護師、リハビリ職も含まれます(事業所の判断)。介護は介護職だけがやっているわけでない=チームだよねということですね。

ベア加算の目的は、人材確保と定着

また、ベースアップ等については、ベース=基本給アップに加えて手当も含まれるということですが、「基本は求人条件において月額賃金が向上していることが見えるようにしなさいね。」というお話になります。

なぜなら人材確保・定着が目的の制度なんですから。

しかしながら、「等」の背景まで理解するのは難しいですよね。

■処遇改善に関する制度の複雑化が課題

できる限りシンプルに説明することを心がけましたが、実際には、これらの加算についてはさらに膨大な情報があります。

そうなんです。複雑なんです。

岸田政権では更なる処遇改善追加も必要と言ってくれています。

たいへん感謝ですが、同時に制度のシンプル化も要望したいですね。わかりやすい方が求職者にも親切です。

そして何より、ご利用者からもお金をいただいていることも忘れてはいけませんね。

あわせて読みたい関連記事

■雇用契約書の金額より給料が安いときは?

上司から「加算の関係で計算より安くなるかもしれないと」は聞いていたものの、実際の給料と1万円近く差があった…。

処遇改善加算と給与の複雑な関係とトラブルについて、弁護士がお答えしています。

雇用契約書の金額より、1万円も安い給料しか貰えません…処遇改善加算について弁護士が解説します。 | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/446【回答者:伊達 伸一】処遇改善加算と給与の関係はなかなか複雑です

■週3回、4~6時間勤務で処遇改善が月1,000円。これって安すぎる?

まず確認すべきは、相談者さんの働く事業所の加算の段階です。低い加算率の段階であれば、職員には低い処遇改善しかできません。

そして、そのあと確認すべきは配分方法です。どのようなルールで職員に配分されているかを確認してみてください。

私がもらってる処遇改善手当、安すぎる?確認の目安を教えます! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/654【回答者:大庭 欣二】ややこしい処遇改善手当…まずは事業所に確認することから始めてみてはいかがでしょうか

■介護職の給料って、本当にこれから上がっていきますか?

ここ12年で5回も対策がとられているはずなのになぜ実感がないのか?

実は、特定処遇改善加算の取得率は、2020年の調査では63.3%だったそうです。要は、処遇が改善されるはずの加算制度を約40%が活用してないということです。

では、なぜ、活用されないのでしょう?

それは、制度が繰り返す度に条件が複雑化されているからです。

介護職の給料、本当にこれから上がっていきますか?給料が改善されていないと感じる背景には何があるか、一緒に考えます! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/679【回答者:伊藤 浩一】そもそも何を基準に給料が「低い・高い」と話題になっているのか?

■介護職のボーナスはどれくらい?

【専門家が解説】介護職の賃上げ9,000円、職員が知っておくべき2つのポイントは? | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/720※1月13日更新【回答者:大庭 欣二】「介護職員処遇改善支援補助金」のルールを理解し、職場の動向を見極めてみてはいかがでしょうか。

正規職員には、約7割の事業所がボーナスを支給しています。

今のままの職種で、サービス形態の違う施設に転職すればボーナスがアップするかも?!介護サービス形態別の平均ボーナス額も解説します。

介護職のボーナスはどれくらい?支給状況や施設・職種による違いをチェック! | ささえるラボ

https://mynavi-kaigo.jp/media/articles/510志望する企業のボーナス額は気になるもの。介護職の場合、ボーナスの有無や金額は事業所によってまちまちですが、平均額や支給状況、施設・職種による違いなどがわかれば参考になるはずです。介護業界のボーナス事情を探ります。

■「介護職の賃上げ9,000円」本当に貰える?

介護職員の賃上げ、職員の立場で知るべき2つのポイントは

①事業所ごとに、もらえる給付金の額は違うこと

②給付金をどの職種にまで配分するかは、事業所が判断すること

全員一律支給ではないということに注意です!

【参考】加算金を得るために必要な要件

最後に、事業所が介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算を受けるために必要な算定要件について詳しく紹介します。

手当てをもらう立場の介護職が全てを把握する必要はありませんが、一通り目を通しておくと、事業所に加算金が支給される仕組みをより深く理解できるでしょう。

■介護職員処遇改善加算の算定要件

介護職員処遇改善加算には、「キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」と「職場環境等要件」があります。

これらの要件をいくつ満たしているかによって、加算ⅠからⅤまでの5段階の区分が設定されています。

<キャリアパス要件>

■Ⅰ.職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

■Ⅱ.資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を設けること

■Ⅲ.経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

<職場環境等要件>

■賃金改善を除く、職場環境等の改善

<加算の区分>

■加算Ⅰ:キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの全て+職場環境等要件を満たす

■加算Ⅱ:キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件を満たす

■加算Ⅲ:キャリアパス要件ⅠまたはⅡ+職場環境等要件を満たす

■加算Ⅳ:キャリアパス要件ⅠまたはⅡ、または職場環境等要件のいずれかを満たす

■加算Ⅴ:キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件のいずれも満たさない

※加算Ⅳ・Ⅴは、一定の経過措置の後、廃止されることが決まっています

(出典:厚生労働省『「介護職員処遇改善加算」のご案内』)

■特定処遇改善加算の算定要件

「特定処遇改善加算」を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

<取得要件>

■現行の福祉・介護職員処遇改善加算ⅠからⅢに係る届出を行っていること

■福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること(2021年度は3つの区分から1つ以上の取組)

■賃上げ以外の処遇改善の取組について、HPへの掲載などを通じた見える化を行っていること(2021年度は要件とされない)

<支給のルール>

「特定処遇改善加算」で支給されたお金を配分する際には、まず従業員を次の3つに分ける必要があります。

■1. 経験・技能のある介護職(勤続10年以上を基本に事業者の裁量で判断。介護福祉士であることは必須要件)

■2. その他の介護職

■3. 事務職など、その他の職種

支給額を1~3に配分する方法については、次のようなルールが定められています。

■1のうち一人以上は月8万円以上の賃金増か、年収440万円までの賃金増が必要

■平均の処遇改善額が、1は2より高くなるようにすること、3(役職者を除く年収440万以上の者は対象外)は、2の半分を上回らないこと

(出典:厚生労働省『福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要等について』、厚生労働省老健局老人保健課『令和3年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に係る加算の見直しについて』

<加算の区分>

区分は「特定処遇改善加算(新加算)Ⅰ」と「特定処遇改善加算(新加算)Ⅱ」の2段階に分けられています。

加算率がより高いのは「Ⅰ」ですが、「Ⅰ」は特定事業所加算などの特殊な加算の要件を満たしている事業所にしか認められないため、「Ⅱ」になる事業者が多いでしょう。

■サービスごとの加算率

いずれの加算も、下の表のように、サービス業種と区分ごとに加算率が細かく設定されています。

ささえるラボ編集部です。

福祉・介護の仕事にたずさわるみなさまに役立つ情報をお届けします!

「マイナビ福祉・介護のシゴト」が運営しています。